Georges Corm : « Le Liban n’est pas sorti de son statut d’État tampon »

Ancien ministre libanais des Finances et auteur de nombreux ouvrages historiques et géopolitiques, Georges Corm analyse les tenants et aboutissants du mouvement de contestation en cours au Liban, ainsi que les enjeux régionaux.

« La région est en pleine tourmente et ceci ne peut que se répercuter au Liban », estime Georges Corm (MEE/Jenny Saleh)

À bientôt 80 ans, Georges Corm est sans aucun doute l’un des meilleurs analystes des décennies turbulentes qui ont agité le Proche-Orient.

L’ancien ministre libanais des Finances (1998-2000) nommé sous la présidence du Conseil de Salim el-Hoss – un dirigeant d’une « grande intégrité » selon lui – a aussi produit une riche collection d’ouvrages à caractère historique, politique, géopolitique et sociologique sur le Liban et la région.

Parmi ses livres à succès, « Le Proche-Orient éclaté », « Le Liban contemporain : histoire et société, Pensée et politique dans le monde arabe » ou encore « La Nouvelle Question d’Orient ».

Alors qu’il rédige actuellement ses mémoires, Georges Corm a répondu sans langue de bois aux questions de Middle East Eye sur les enjeux suscités par les multiples crises qui bouleversent le Liban depuis le 17 octobre dernier.

Middle East Eye : Les manifestations en cours au Liban sont-elles le reflet d’une crise socioéconomique ou d’une crise de système ?

Georges Corm : Il y a les deux dimensions en même temps, auxquelles s’ajoutent les pressions extérieures qui s’exercent sur le Liban. J’ai toujours décrit le Liban comme un État tampon coincé entre les ambitions des puissances régionales. Aujourd’hui, on le voit plus que jamais.

MEE : Pourquoi s’agit-il d’une crise de système ?

GC : C’est dû au fait que l’accord de Taëf [traité interlibanais signé en 1989 pour mettre fin à la guerre civile libanaise] n’a pas été appliqué. Il faut revenir à cet accord qui stipulait la création d’un Sénat représentant toutes les communautés, assorti d’une Chambre des députés non confessionnelle, selon le mode de scrutin proportionnel.

Cette jeunesse qui manifeste depuis deux mois, et qui est apparue jusqu’ici comme non communautaire, a changé la donne.

Des manifestants forment une chaîne humaine à travers le Liban le 27 octobre (MEE/Finbar Anderson)

Bien sûr, vous avez des partisans de la théorie du complot – on a eu aussi cela pour le mouvement libertaire arabe de 2011. À l’époque, beaucoup d’esprits chagrins estimaient que ces soulèvements étaient « un complot américain ». Je leur avais répondu que quel que soit leur « soft power », les États-Unis ne pouvaient pas faire bouger toutes ces foules arabes, d’Oman jusqu’à la Mauritanie.

J’ai toujours décrit le Liban comme un État tampon coincé entre les ambitions des puissances régionales. Aujourd’hui, on le voit plus que jamais.

Ce n’est pas parce qu’il y a des ONG financées par l’Union européenne ou les États-Unis que cela peut expliquer de tels mouvements de masse. Même aujourd’hui, je leur réponds que si le « complot » réussit, c’est parce qu’il y a un terreau fertile.

MEE : Vous estimez que le modèle économique est aussi responsable de la crise du Liban. Pourquoi ?

GC : Ce qui est en cause, c’est le « haririsme », une forme de spoliation permanente de l’économie libanaise qui a enrichi beaucoup de gens.

Vous avez d’ailleurs une donnée très simple : quand Rafiq Hariri est devenu Premier ministre, en 1993, il disposait d’une fortune de 3 milliards de dollars. En quittant le pouvoir, sa fortune a été estimée [par Forbes] à 17 milliards de dollars.

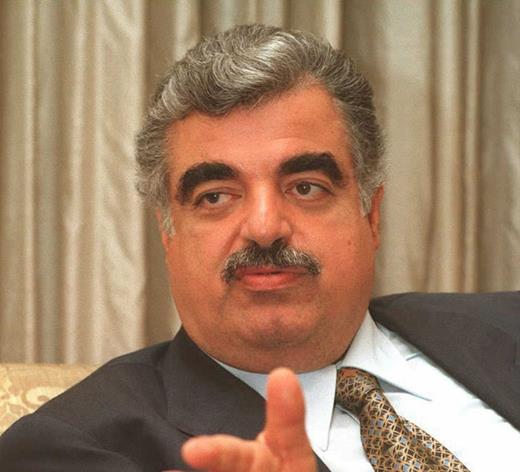

« Ce qui est en cause, c’est le ‘’haririsme’’, une forme de spoliation permanente de l’économie libanaise qui a enrichi beaucoup de gens », selon Georges Corm (AFP)

Cela a abouti à un pillage systématique du pays, via le système de la dépouille – soit un État et une économie accaparés par des chefs communautaires à leur profit et celui de leurs clientèles, qui n’en ont que les miettes –, et, surtout, à la destruction de l’économie libanaise via l’endettement en dollars pour les placer en bons du Trésor en livres libanaises avec des taux allant jusqu’à 40 %.

Il y a eu une politique systématique consistant à couler l’État libanais en le surendettant, à la grande joie des banquiers libanais.

MEE : Le gouverneur de la Banque centrale, Riad Salamé, à qui vous faites aussi porter la responsabilité de la crise, a décidé le 3 décembre de faire baisser les taux d’intérêt sur les dépôts bancaires. Quel va être l’impact de cette mesure ?

GC : C’est trop tard. Aujourd’hui, il faut reconstruire l’économie libanaise ravagée par l’ouragan de trente ans de « haririsme », couvert par la politique française vis-à-vis du Liban – cela, il ne faut pas l’oublier.

Il a été impossible de changer cette politique, à l’exception des deux ans où j’ai occupé les fonctions de ministre des Finances et pendant lesquels j’ai pu assainir la situation financière, malgré le cap très difficile de la libération du Sud-Liban [de l’armée israélienne en 2000], sans que je ne demande une aide étrangère. La politique de Rafiq Hariri a consisté à quémander sans arrêt de l’argent à l’extérieur.

MEE : Cinquante pour cent des Libanais se retrouveraient sous le seuil de pauvreté d’ici à quelques mois. Quelles solutions pourraient enrayer ce phénomène ?

GC : Il faut complètement changer la manière dont le pays est dirigé. Il est gouverné pour servir les intérêts de milliardaires corrompus au lieu de profiter à la majorité des Libanais, notamment les plus pauvres.

Ces dernières années, le gouvernement a mené une politique d’austérité complètement aberrante, alors qu’il fallait relancer la machine économique pour obtenir des recettes. Il s’est tiré une balle dans le pied par idéologie réactionnaire. Le problème numéro un va être l’arrivée du Fonds monétaire international [sollicité par Saad Hariri pour venir en aide au Liban] avec ses gros sabots.

MEE : La mainmise du FMI sur l’économie du pays est-elle inéluctable selon vous ?

GC : Non ! Mais certains, au gouvernement, sont partisans de tout confier au FMI, avec le désir de privatiser les principaux services publics. Cela signifierait davantage d’appauvrissement de l’État, lequel aura encore moins les moyens de s’occuper de la santé des Libanais, de leur pouvoir d’achat, etc.

Il faudrait effectuer un tournant à 180 degrés, mais le niveau de compétences des gouvernants est tellement bas…

MEE : À quoi ressemblerait pour vous une IIIe république, que certains manifestants appellent de leurs vœux ?

GC : Je considère qu’il y a un seul peuple au Liban. L’un des problèmes du pays, c’est qu’en plus de l’exploitation par les communautés, vous avez de fortes différences linguistiques. L’Université américaine [anglophone] et l’Université Saint-Joseph [francophone] véhiculent des valeurs culturelles et linguistiques qui accroissent l’hétérogénéité entre les Libanais.

Manifestation antigouvernementale dans le centre de Beyrouth le 25 octobre 2019 (MEE/Laurent Perpigna Iban)

L’Université libanaise, celle créée par l’État, qui était à l’avant-garde dans les sciences exactes, est aujourd’hui rongée par le communautarisme [comme pour toutes les institutions publiques, les postes y sont attribués en fonction de critères confessionnels. Dès lors, les enseignants doivent prêter allégeance aux chefs de leurs communautés ou aux partis]. Nous sommes dans ce que la sociologie américaine appelle le « post-modernisme » – une vraie machine de guerre – qui a fait disparaître l’idéologie du melting-pot.

Nous devons par ailleurs sortir de l’ethnocentrisme libanais et nous inspirer d’autres expériences.

Considérer que nous sommes le seul pays de coexistence au monde entre des personnes de religions différentes prouve un analphabétisme général. Regardez Singapour, l’Inde, l’Indonésie… qui sont des sociétés plurielles sur les plans ethnique et religieux. Il y a un « ego libanais » qu’il faut ébranler.

J’ai souvent analysé les idéologies issues du Pacte national libanais [Accord non écrit conclu lors de l’indépendance du Liban en 1943 entre chrétiens et musulmans pour organiser le multiconfessionnalisme dans le pays] comme étant destinées à atténuer la vocation du Liban en tant qu’État tampon. Les Libanais ne connaissent pas bien leur histoire.

MEE : Quel lien établissez-vous entre les mouvements de contestation en Irak et au Liban ?

GC : Le Liban est pris dans un maelström qui le dépasse largement. Il y a des ressemblances entre ce qui se passe ici et en Irak. Nous sommes dans la continuation du mouvement libertaire de 2011, mais dont il ne faut pas oublier qu’il a été un mouvement qui a inspiré la rive nord de la Méditerranée, les Grecs, les Espagnols, et même le mouvement américain « Occupy Wall Street ». Il faut l’analyser de cette façon. Nous sommes dans la continuité de ces mouvements.

Ce jeu d’influence réciproque entre les deux rives de la Méditerranée est très intéressant. En Europe, personne ne l’analyse parce que l’Europe est obsédée par les moyens d’empêcher toute immigration. Par contre, elle va prêcher très cyniquement, au Liban par exemple, le fait qu’il nous faut intégrer les réfugiés syriens. Je n’ai pas vu de cynisme plus grand que celui de l’Union européenne, qui se discrédite ainsi complètement.

MEE : Ces mouvements sont-ils aussi une tentative d’affaiblir l’Iran et ses alliés, et par là-même, de balayer les éventuels obstacles se dressant devant le soi-disant « accord du siècle » du président américain Donald Trump pour le conflit israélo-palestinien ?

GC : Les Israéliens ont tout colonisé, ils n’ont pas laissé de place pour deux États. L’accord du siècle, avec l’implantation des réfugiés palestiniens [leur absorption en Jordanie et au Liban en échange de 13,7 milliards de dollars, telle qu’évoquée par le gendre et conseiller principal de Trump, Jared Kushner, lors de la conférence économique pour les Palestiniens organisée à Bahreïn en juin 2019], ne sera pas accepté, en tout cas au Liban, même en contrepartie de l’effacement de la dette du pays.

La Palestine a été durant de nombreux siècles une société ou juifs, chrétiens et musulmans vivaient en symbiose. Aujourd’hui, elle est devenue une société d’apartheid qu’il faut démanteler. Tout comme l’apartheid a été démantelé en Afrique du Sud ou en Algérie coloniale. D’autant que nous avons la perspective de recettes pétrolières importantes d’ici quelques temps [issues de l’exploration offshore de deux zones maritimes qui contiendraient d’importantes ressources d’hydrocarbures], si les barons du régime ne s’en emparent pas.

MEE : Quel est selon vous le degré des ingérences étrangères dans la crise libanaise ?

GC : J’ai décrit dans un mes ouvrages en arabe [Introduction au Liban et aux Libanais] ce que j’ai appelé le « gouvernement des consuls » au Liban. Les ambassadeurs étrangers font la pluie et le beau temps, tandis que les communautés religieuses sont le canal de passage de l’extérieur vers l’intérieur.

L’ingérence permanente, c’est celle de la France depuis le XIXe siècle, ainsi que celle des Britanniques avec leurs alliés américains. Nous ne sommes pas sortis de ce statut d’État tampon. Il faut un État souverain, qui soit au-dessus des communautés et non pas à la merci des bons vouloirs communautaires.

MEE : Le Liban se trouve-t-il aujourd’hui à la croisée des chemins ?

GC : De quel Liban parle-t-on ? Il y en a plusieurs et les Libanais ne sont pas d’accord.

Si vous n’êtes pas capable de voir qu’Israël est notre ennemi existentiel, qu’il a œuvré pour la déstabilisation du Liban depuis des années, réalisée en partie avec la création de l’Armée du Liban-Sud [milice libanaise supplétive d’Israël pendant son occupation du Liban], on ne peut pas s’entendre.

[La guerre civile au Liban] est une hypothèse qu’il ne faut pas exclure entièrement

Une frange de la population est aujourd’hui complètement dans l’orbite de l’Occident, par Arabie saoudite interposée de plus. Il serait possible de réconcilier ces antagonismes en construisant un État fort, en distinguant l’ami de l’ennemi. Tout le problème est là. Certains considèrent qu’Israël n’est pas le problème du Liban, je trouve cela ahurissant.

MEE : La remise en cause du système ne risque-t-elle pas selon vous de dégénérer en guerre civile, comme en 1975 ?

GC : C’est une hypothèse qu’il ne faut pas exclure entièrement. Le système communautaire actuel s’est transformé en système de dépouille. Était-ce une fatalité ? Ou bien aurait-on pu avoir une société de « concordance », telle que des théoriciens comme [le philosophe] Charles Taylor ou [le politologue] Arend Lijphart l’ont conçue, et dont [le juriste et sociologue] Antoine Messara au Liban s’est fait le chantre ?

On peut rappeler ici la période d’or du Liban entre 1943 et 1970, avant que les Palestiniens du Liban ne sortent des camps et ne s’arment. Ce fut une période où les relations intercommunautaires étaient beaucoup plus détendues qu’aujourd’hui et où la corruption était très limitée par rapport à ce qu’elle est devenue.

Aujourd’hui, le danger viendrait des partis communautaires provocateurs et activistes, mais qui ne sont qu’une petite minorité, et qui auraient beaucoup à perdre. Il peut aussi venir des activistes islamistes sunnites qui sont anti-Hezbollah.

La bataille régionale à propos de l’Iran et de son rôle régional est à son paroxysme, elle-même ayant ses prolongements en Syrie. De même, vous avez la présence activiste de la Russie et de la Turquie en Syrie, laquelle subit aussi des bombardements israéliens. La région est en pleine tourmente et ceci ne peut que se répercuter au Liban.

Enfin, n’oublions pas que les communautés ne sont pas des blocs homogènes, car existent en leur sein des divisions profondes. Des factions appartenant à une même communauté religieuse se sont affrontées violemment il n’y a pas si longtemps, durant la période [de la guerre civile en] 1975-1990, aussi bien chez les chrétiens que les musulmans.

Interview, réalisé par Jenny Saleh

Publié le 23 décembre 2019 sur Middle East Eye

Trouvez ici d’autres articles concernant le Liban, publiés sur ce site