Dimitri Verhulst : Lorsque, jour après jour, on vit dans une dystopie, on risque sa vie en se rendant à son travail, on doit exhiber sa carte d’identité vingt fois par jour et on voit plus de kilomètres de fils barbelés que de câbles d’éclairage, on a une tout autre vision de la littérature.

En 1948, parce que Dieu a Ses favoris et qu’il sied donc que Ses élus aient leurs privilèges, les Palestiniens ont été chassés de leurs foyers au profit des petits chouchous de Dieu. Moïse l’avait bien noté, le peuple élu devait aller là et nulle part ailleurs, donc cela avait son poids, comme argument. Les Nations unies pourraient tout aussi bien abolir l’héliocentrisme.

Serge Gainsbourg, lui-même d’une lignée d’un sang dans lequel les antisémites allaient aiguiser leurs couteaux, était laconique, à ce propos, en disant : « Être juif n’est pas une religion ; pas un seul Dieu ne donnerait un nez aussi hideux à Ses créatures. »

Il est pénible de discuter avec des élus. Dès qu’on aborde Israël et le sort des Palestiniens, ils vous regardent comme si vous aviez souscrit personnellement à l’Holocauste, ce qui, vous concernant, est d’une inégalable absurdité et, secundo, constitue une attitude à la Calimero bien trop lisse pour vous donner envie de continuer à les opprimer. Le raisonnement est tordu : Je suis raciste parce que je

dénonce le fait que 2,3 millions de Palestiniens dépendent de l’aide humanitaire et que 1,6 million d’entre eux sont sous-alimentés. Je deviens même une moitié d’Hitler quand je reste ahuri suite aux berceuses que les dirigeants mondiaux se chantent les uns aux autres, alors que, ces 17 dernières années, quelque 10 000 Palestiniens ont

été assassinés.

Les balles israéliennes ne connaissent pas les dix commandements.

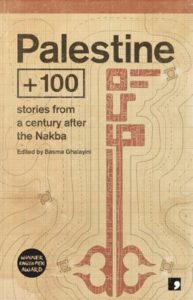

Comma Press vient de sortir un livre reprenant douze récits palestiniens de science-fiction, lesquels se déroulent tous en l’an 2048. Exactement un siècle après la Nakba, donc. Et les bras m’en tombent quand je lis que mes collègues palestiniens estiment que la science-fiction est un luxe. C’est un genre qu’ils n’abordent pour ainsi dire jamais. Car… il n’y a pas de futur !

Comma Press vient de sortir un livre reprenant douze récits palestiniens de science-fiction, lesquels se déroulent tous en l’an 2048. Exactement un siècle après la Nakba, donc. Et les bras m’en tombent quand je lis que mes collègues palestiniens estiment que la science-fiction est un luxe. C’est un genre qu’ils n’abordent pour ainsi dire jamais. Car… il n’y a pas de futur !

Lorsque, jour après jour, on vit dans une dystopie, on risque sa vie en se rendant à son travail, on doit exhiber sa carte d’identité vingt fois par jour et on voit plus de kilomètres de fils barbelés que de câbles d’éclairage, on a une tout autre vision de la littérature.

Dans le roman palestinien, les sujets sont rares, et à raison. Ce sont des

livres nécessaires et les noms de leurs auteurs devraient ressortir dans nos bibliothèques : Mazen Maarouf, Tasnim Abutabikh, Ahmed

Masoud, Saleem Haddad, Samir El-Youssef…

Chez nous, les écrivassiers demandent des bourses pour pouvoir écrire tranquillement, sans être dérangés, quelque part dans un chalet au Canada. Ces auteurs palestiniens, eux, rédigent leurs nouvelles l’une après l’autre entre deux attaques de missiles, avec l’estomac qui gargouille et, dans la rue, un enfant qui cherche encore une paupière qu’il a perdue. C’est ainsi qu’après avoir survécu pendant une journée, il faut encore trouver suffisamment de courage pour écrire.

Pour le beau Mohammed Younis, 22 ans et très prometteur, c’en a été de trop. Il était le futur roi de la nouvelle. Il s’est ôté la vie.

Il n’y a pas de terre promise. Il y a une terre volée. Il y a des vies volées.

Mohammed Younis en couverture de son livre de nouvelles publié à titre posthume, intitulé Autumn Leaves – Photo : Asma Younis

Publié le 27/7/2019 sur De Morgen

Traduction : Jean-Marie Flémal

Lisez également : Un suicide à Gaza

Dimitri Verhulst est écrivain et traducteur.

Auteur de plusieurs romans et recueils de poésie. Les plus connus : le roman Hôtel Problemski (publié en 2003) qui décrit l’existence de résidents d’un centre pour demandeurs d’asile à Arendonk (Belgique). Le livre est traduit en plus de dix langues. En 2006, son roman autobiographique La Merditude des choses obtient un grand succès public et critique. Le film La Merditude des choses, tiré de ce roman homonyme en 2009, est couronné notamment au festival de Cannes et aux Prix du Cinéma flamand1,

Trouvez ici d’autres articles de Dimitri Verhulst, ou le concernant, publiés sur ce site