Dirk Van Duppen, médecin pour les Palestiniens dans les camps au Liban

Dirk Van Duppen, médecin du peuple, cadre du parti PTB/PVDA, est décédé le 30 mars à l’âge de 63 ans. Au mois d’août dernier, Dirk annonçait publiquement qu’il souffrait d’un cancer du pancréas, une maladie incurable.

Au début de cette année, il a publié son livre d’adieu : « Zo verliep de tijd die me toegemeten was » (« Ainsi a passé le temps qui m’était attribué »).

Le 30 mars, le jour où Dirk s’en est allé, les Palestiniens commémoraient, comme chaque année, la Journée de la Terre. Ce n’est pas le seul point de convergence entre la vie de Dirk et la Palestine.

En 1985 – 1986, Dirk et sa compagne Lieve Seuntjens, médecin également, ont travaillé toute une année dans les camps palestiniens de Chatila et de Bourj el-Barajneh, en compagnie de Ben Allofs, un infirmier hollandais, et de Pauline Cutting, une chirurgienne britannique.

En 1985 – 1986, Dirk et sa compagne Lieve Seuntjens, médecin également, ont travaillé toute une année dans les camps palestiniens de Chatila et de Bourj el-Barajneh, en compagnie de Ben Allofs, un infirmier hollandais, et de Pauline Cutting, une chirurgienne britannique.

Ils ont vécu la guerre des camps de mai-juin 1986. Dirk a également travaillé au Sud-Liban, où il a assisté aux expéditions punitives et bombardements aériens israéliens.

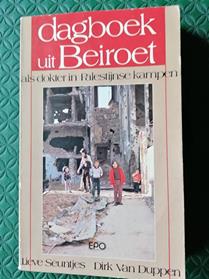

Ci-dessous, la postface du livre de Dirk Van Duppen et Lieve Seuntjes, « Dagboek uit Beiroet » (éditions EPO), traduite pour ce site par Jean-Marie Flémal.

Un témoignage direct sur la vie et la survie des Palestiniens dans les camps des réfugiés.

De gauche à droite : Ben Allofs, Lieve Seuntjens, Pauline Cutting et Dirk Van Duppen dans le camp de Bourj al-Barajneh

Dirk van Duppen à Bourj el-Barajneh

Lieve Seuntjes à Bourj al-Barajneh

Postface du livre, signée Lieve et Dirk

Anvers, samedi 7 mars 1987

Le 1er octobre, la guerre des camps éclate autour du camp de Rashedye, dans le Sud-Liban. Le 20 octobre 1986, Bourj el-Barajneh et, un peu plus tard, Chatila sont à nouveau assiégés et bombardés par la milice Amal.

Les Palestiniens lancent une contre-offensive à partir du camp d’Ain al-Helweh, à Saïda (Sidon), contre le village de Magdouche, occupé par Amal. L’intention est de mettre Amal sous pression afin de faire cesser le siège de Rashedye, devenu intenable.

Mais, dans le même temps que la milice Amal soutenue par la Syrie assiège et attaque les camps palestiniens, Israël bombarde ces mêmes camps par air et par mer.

En moins de deux mois, l’armée israélienne effectue six bombardements aériens. Un médecin occidental ami, qui travaille au camp d’Ain al-Helweh, nous écrit :

« (…) Les Israéliens ont commencé à bombarder Magdouche et Burbaseen, à quelques mètres à peine des limites de notre camp.

Nous avons d’abord été attaqués le 9 janvier au matin. J’étais en bas, à l’hôpital, quand une douzaine d’avions israéliens sont venus survoler les environs. Quatre de ces appareils se sont mis en piqué et ont entamé leurs bombardements, qui ont duré une vingtaine de minutes. C’était horrible.

La nuit précédente, les Israéliens avaient éclairé tous les environs à l’aide de bombes au phosphore. Nous avions trois blessés qui devaient être opérés. Il y avait trois morts, deux soldats et un garçonnet de huit ans qui jouait dans la rue.

Nous avons été bombardés à nouveau le lundi 12. Cette fois, les Israéliens sont venus dans l’après-midi.

Depuis lors, nous n’avons pratiquement plus cessé d’être bombardés. Le mardi 20, nous avons été bombardés du matin au soir par l’artillerie israélienne dont se servait la milice Lahad.(…) »

Cette guerre des camps est la plus sanglante de toutes. Le siège des camps, pendant plusieurs mois au cours desquels des dizaines de milliers de Palestiniens sont coincés sur les lignes de front ou sous les bombardements, rend la situation des plus dramatiques.

Le 23 janvier 1987, nous recevons l’information suivante de Ben, Pauline et Suzan depuis le camp assiégé de Bourj el-Barajneh :

« La situation est critique et inhumaine. Nous vivons désormais avec 25.000 Palestiniens de plus que voici douze semaines et sous un siège total. Plusieurs femmes ont été abattues et tuées par des tireurs embusqués, alors qu’elles voulaient aller chercher de l’eau pour leurs familles.

Les stocks de nourriture sont épuisés. Il n’y a plus d’aliments pour bébés ni de lait et les bébés doivent vivre avec du thé et du sucre. Il n’y a plus de farine, les femmes enceintes et les enfants finissent par être gravement sous-alimentés. Il y a une épidémie de vomissements et de diarrhée. L’électricité est coupée depuis plus de deux mois et demi.

Le temps est pluvieux et froid. Beaucoup souffrent de pneumonie. De grandes quantités d’immondices s’accumulent et ne peuvent être évacuées. Vu les bombardements incessants des camps, les gens sont obligés d’aller s’abriter dans des caves mal ventilées où les conditions hygiéniques sont extrêmement pénibles.

Des centaines d’enfants présentent des inflammations cutanées. 35 pour 100 des maisons du camp ont été complètement détruites, dans cette guerre. Dans notre hôpital, nous n’avons plus de médicaments, plus de gaze, plus de quoi faire des pansements.

De plus, l’hôpital même est sévèrement bombardé. Les réservoirs d’eau ont été détruits et l’eau descend le long des murs au point que la boue déborde à l’intérieur. La situation est inhumaine et, pour des raisons humanitaires, nous demandons l’arrêt immédiat de ce siège et la permission pour les organisations internationales d’aide de faire entrer de la nourriture et des médicaments. »

Le 8 février 1987, depuis le camp de Bourj el-Barajneh, la même équipe étrangère adresse l’information suivante au monde extérieur :

« Voilà maintenant quatorze semaines que nous sommes assiégés. Les gens meurent de faim. Nous avons vu des enfants fouiller dans les tas d’immondices en quête de restes de nourriture. Une femme a été abattue alors qu’elle ramassait de l’herbe juste à l’extérieur du camp pour donner à manger à ses sept enfants. Certaines femmes et enfants essaient de quitter le camp, mais bien des petits enfants ont déjà été capturés. Certaines personnes doivent manger de la viande de chien, de chat et de rat pour survivre. (…) »

Finalement, la famine imposée aux camps se retrouve dans les infos mondiales. Dans le monde entier naît un mouvement de protestation. Et à Beyrouth-Est même, les milices progressistes (dont, entre autres, celle du PSP) passent elles aussi à l’offensive contre la terreur d’Amal.

La milice Amal subit des coups durs, les combats sont très acharnés. Plus de 200 morts en 5 jours. Le PSP parvient à faire reculer Amal jusqu’à l’arrière de l’Université arabe. C’est à un jet de pierre du camp de Chatila assiégé par Amal. Chatila n’est pas loin d’être libéré par les milices progressistes libanaises.

Pour la Syrie, il est donc plus que temps d’intervenir directement elle-même. Le 23 février, elle envoie 7 000 hommes et des centaines de camions et de chars à Beyrouth-Est. Toutes les milices sont désarmées ou renvoyées dans leurs foyers, sauf la milice Amal. Celle-ci, grâce au soutien immédiat de la Syrie, a désormais les mains libres pour continuer à affamer et assiéger les camps palestiniens.

Sous de lourdes pressions internationales, quelques camions de l’ONU peuvent pénétrer dans les camps avec de la nourriture, après s’être au préalable fait voler tous leurs médicaments par Amal.

Le siège des camps se poursuit donc sans discontinuer. Le 1er mars, Ben fait savoir qu’au moins 7 femmes et enfants du camp de Bourj el-Barajneh, qui tentaient de quitter le camp, ont été massacrés par Amal. Entre-temps, la Syrie déploie de plus en plus son armée dans la direction de Saïda (Sidon), un endroit où Amal est trop faible pour assiéger les camps palestiniens.

Chatila, le plus petit camp de Beyrouth, est aussi celui qui a dû encaisser le plus. L’acharnement déployé par la milice de Nabih Berri pour s’en prendre au camp est motivé par bien des raisons.

Chatila est le plus petit des camps, faisant à peine 400 mètres sur 400 et, maintenant, au cours de cette dernière guerre des camps, même plus 200 sur 200. Amal veut faire tomber Chatila pour avoir en main au moins un camp palestinien. Mais les Palestiniens défendent Chatila d’autant plus opiniâtrement.

Et eux aussi ont leurs raisons pour le faire. Ce camp est un important symbole, pour les Palestiniens. Non seulement parce que le nom Chatila est entré dans l’histoire de façon dramatique suite au massacre particulièrement sanglant de septembre 1982, mais aussi parce que l’emplacement du camp, en bordure de Beyrouth-Ouest même, est stratégiquement important.

D’où le fait que les Palestiniens ont concentré leurs meilleurs cadres dans ce camp et qu’ils y ont mis sur pied un contre-pouvoir militaire très fort.

Le responsable de l’OLP est Ali Abou Toq, 36 ans. Il est bien connu partout, et chez l’ennemi aussi. Il est très populaire parmi les Palestiniens, parce qu’il est parvenu à réorganiser et reconstruire Chatila, qui avait subi de lourdes destructions lors de la première guerre des camps.

Pour nous aussi, volontaires étrangers, Ali était un excellent ami. Nous pouvions toujours faire appel à lui. Il était toujours attentif, même aux plus petits problèmes, et essayait chaque fois de proposer de l’aide.

Le 25 septembre 1986, quelques jours avant notre départ de Beyrouth, nous avons eu un dernier entretien avec Ali à Chatila, tard dans la soirée.

Après avoir vécu et travaillé pendant une année dans les camps palestiniens, nous nous rendons compte à quel point la révolution palestinienne est difficile.

Coup sur coup, la guerre. Les victoires ne sont pas éclatantes. Les difficultés et les revers sont nombreux. Ici, chaque famille palestinienne a ses martyrs. Certains jeunes n’en peuvent plus, ils rêvent d’un avenir en Europe ou dans l’un des États du Golfe.

Pourtant, il y a des cadres de l’OLP qui viennent vivre et travailler volontairement dans les camps afin de les réorganiser, et ce, au péril de leur propre vie et de celle de leur famille.

Tel est aussi le choix d’Ali Abou Toq, venu il y a environ un an à Chatila, en grande partie détruit, pour y diriger l’OLP. Où cet homme va-t-il chercher la force et le moral pour tenir le coup avec autant d’opiniâtreté ?

« L’essentiel », répond Ali, « c’est la relation que l’on établit entre ses propres intérêts personnels et l’intérêt général de son peuple. Ou, pour le dire avec un verset du Coran : ‘ La plus difficile des guerres saintes est celle que l’on se livre chaque jour à soi-même… ‘ »

« Pour vérifier si quelqu’un opte vraiment pour une existence révolutionnaire, il faut examiner son mode de vie quotidien. Il y a des gens qui sont marqués par la fatigue, voire hypocrites. Et il y a des gens qui poursuivent la lutte, non seulement en paroles, mais aussi dans leurs actions quotidiennes.

Une deuxième condition pour opter pour une existence révolutionnaire, c’est de se lier étroitement aux gens, à la masse, à leur vie commune. Pour beaucoup, en théorie, c’est facile, mais c’est plus ardu dans la pratique.

Une troisième condition, c’est de bien connaître les lois de la révolution et de comprendre correctement les intérêts des masses, leur comportement, leur réaction. La nature humaine tend à l’intérêt personnel. On a besoin d’une forte conscience pour choisir de partager son existence avec les masses et de tirer un enseignement des masses.

Une bonne compréhension des intérêts des masses et des lois de la révolution est importante pour adapter la théorie à la pratique. Car la pratique est la pierre de touche de la théorie. La pratique met en lumière les erreurs, l’ignorance et l’incompréhension.

Le fait de comprendre de travers ou insuffisamment les intérêts des masses et les lois de la révolution peut aboutir à de graves erreurs, et même à des crimes.

Bien des cadres finissent par acquérir des idées erronées parce qu’ils refusent de subordonner leurs intérêts personnels aux intérêts des masses. Si l’on comprend tout cela, on se rend compte aussi que la révolution est très difficile, très complexe et très compliquée.

Mais, en même temps, on est également convaincu, dans ce cas, de la justice de sa cause. On aura également beaucoup de patience dans son travail et dans les résultats de ce travail.

C’est un peu comme un paysan qui plante un petit oranger dans le Sud-Liban. Il faut attendre sept ans avant que ce petit arbre porte des fruits. Telles sont les lois de la nature.

Quand on les connaît, on continuera à soigner ce petit arbre, même si l’on n’en cueille pas les fruits immédiatement. Mais, si l’on ne s’en rend pas compte, on tombe vite dans la frustration.

Cette compréhension révolutionnaire implique aussi que l’on soit convaincu de la victoire finale, sans que l’on doive soi-même être présent le jour de la libération.

Si l’on est convaincu qu’après soi aussi il y aura des gens qui poursuivront la lutte, cela vous confère la foi en la victoire finale. Dans la lutte quotidienne d’aujourd’hui, nous connaissons également de petites victoires.

Quand, malgré son écrasante supériorité militaire, Amal ne parvient pas à s’emparer de Chatila, c’est une victoire de ce genre, quel qu’en soit le prix pour nous.

Ce sont ces petites victoires qui nous remontent le moral, qui nous encouragent à poursuivre le combat, qui nous donnent une meilleure compréhension et nous permettront aussi de surmonter les défaites qui suivront à coup sûr ! »

Trois mois plus tard, le 28 janvier 1987, Dirk et Lieve apprennent par l’agence de presse WAFA, la mort d’Ali Abu Toq et Samir Amin Diab, tués la veille par les tirs de l’armée syrienne, alors qu’ils défendaient le camp en état de siège.

Les photos publiées dans cet article proviennent du livre « Dagboek uit Beiroet »