La dignité comme levier : Un contre-cadre pour les négociations des prisonniers palestiniens

L’approche israélo-américaine des négociations avec les Palestiniens reste fondamentalement mal alignée avec la justice et la dignité humaine. Alors que les otages israéliens sont pleurés publiquement et présentés comme des victimes, les prisonniers palestiniens sont traités comme des menaces – des statistiques qu’il convient de gérer et non des vies que l’on se doit d’honorer.

Image générée par IA : Un tableau, deux cadres ; le pouvoir négocie, la résistance endure ; l’avenir est en jeu.

Rima Najjar, 6 juillet 2025

Sur ce terrain asymétrique, la médiation américaine renforce les discours sécuritaires israéliens en ignorant les violences systémiques : ré-arrestations, torture, détention indéfiniment prolongée, criminalisation du chagrin palestinien et de la solidarité. L’incarcération ne se mue pas en outil de la justice, mais en méthode de guerre démographique.

Mais, même dans cet environnement, la résistance palestinienne recadre la captivité – non pas comme une défaite, mais comme un défi. Via les grèves de la faim, le rejet du tribunal et l’éthique du sumud (résilience), les prisonniers ont transformé leurs corps en cadres du refus. Ce n’est pas de la survie passive – c’est de l’action politique. Comme le déclare le prisonnier FPLP Ahmad Sa’adat :

« Notre emprisonnement n’est pas la fin de notre lutte – nous sommes la conscience d’un peuple qui refuse d’être oblitéré. »

Ce contre-cadre refuse de s’engager via le langage de la seule victime. Il positionne les prisonniers comme des sujets politiques – les architectes d’une stratégie et pas simplement ses symboles. Leurs corps deviennent des textes de résistance, affirmant leur humanité par la biais d’une souffrance exercée délibérément. Le fondement éthique de ce modèle commence non pas par ce qui doit être réclamé, mais par ce qui doit être refusé.

Le refus n’est pas de l’obstination – c’est une stratégie. Le contre-cadre rejette la diplomatie des otages mise en scène comme un théâtre dissuasif, il dénonce l’humanitarisme militarisé dans lequel l’aide se mue en surveillance et il rejette l’oblitération symbolique encodée dans des pratiques comme l’enterrement anonyme et la ré-arrestation. Ces actes dépouillent les captifs de leur mémoire et de leur dignité et ce, dans un effort en vue de les effacer des archives historiques.

Le refus est délibéré, complexe et inflexible. Le Hamas et les factions alliées ont répondu à l’échange de prisonniers et à l’accord de cessez-le-feu proposés par Trump avec un esprit de négociation – mais pas de soumission. Ils comprennent la logique qui sous-tend le cadre dominant : Israël conserve son influence militaire tout en se déchargeant des fardeaux de la gouvernance ; il cherche à démanteler le Hamas tout en se faisant passer pour un acteur rationnel dans un « processus de paix ».

L’asymétrie est manifeste : le cadre n’est pas la paix – c’est l’endiguement.

En soumettant des contre-propositions, le Hamas et les factions alliées ont recadré la négociation. Leurs revendications rejettent la pacification tactique et affirment les conditions structurelles de tout progrès. En tête de ceux-ci, il y a le retrait total des forces israéliennes de Gaza. Bien que la demande initiale de mettre fin à la guerre ait été édulcorée, l’insistance sur des garanties écrites – spécifiquement pour un retrait des troupes et des négociations de cessez-le-feu sans interruption – signale l’émergence d’une sauvegarde politique.

Leurs remarques demandent en outre une surveillance internationale – de préférence sous l’administration de l’ONU – et la mise à l’écart du contrôle américano-israélien sur l’aide et la surveillance. Le Hamas et ses alliés comprennent les risques de laisser les outils de médiation aux mains des gens mêmes qui sont chargés de les endiguer. Le contre-cadre réclame la médiation, non pas en tant que théâtre diplomatique, mais en tant que protection structurelle.

Ces positions réorientent le cadre entier de la négociation. Les factions ne réagissent plus aux termes israéliens – elles bâtissent un système où la justice n’est pas différée aux appels humanitaires mais intégrée à une architecture stratégique.

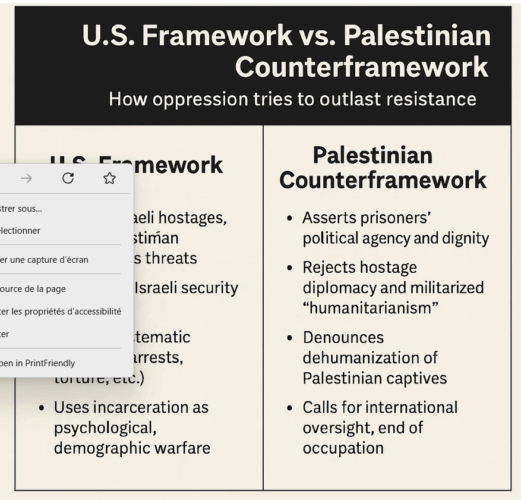

Le cadre américain face au contre-cadre palestinien : comment l’oppression tente de survivre à la résistance

Cadre américain

-déplore les otages israéliens, traite les prisonniers palestiniens comme des menaces

-renforce les discours sécuritaires israéliens

-ignore les violences systématiques (ré-arrestations, torture, etc.)

-utilise l’incarcération comme guerre psychologique, démographique

Contre-cadre palestinien

-affirme la capacité politique d’agir et la dignité des prisonniers

-rejette la diplomatie des otages et l’« humanitarisme » militarisé

-dénonce la déshumanisation des captifs palestiniens

-réclame un contrôle international et la fin de l’occupation

Les factions palestiniennes, loin d’avoir une attitude réactive, détiennent désormais des cartes clés :

Un levier opérationnel : Les captifs israéliens restants ne sont pas que des monnaies d’échange – ils sont la plus grande motivation d’Israël à négocier. Les factions contrôlent la chronologie et le rythme.

L’unité politique : Un front unifié parmi les factions renforce leur légitimité, en sapant les discours sur la fragmentation et en permettant aux factions d’agir avec une grande cohésion morale.

L’autorité discursive : En cadrant la négociation comme une négociation centrée sur la souveraineté, la protection et la justice – et plus sur un simple échange – les factions contrôlent le terrain moral.

Ce levier ne met pas seulement les ambitions israéliennes dans une impasse – il redéfinit les négociations en soi.

Comme le disait récemment un analyste :

« Le Hamas ne joue pas avec des cartes qu’il a empruntées – il dessine sa propre table. »

Et, comme le disait le prisonnier du Fatah, Marwan Barghouti :

« La résistance est un droit sacré pour le peuple palestinien quand il désire affronter l’occupation israélienne. Personne ne devrait oublier que le peuple palestinien a négocié pendant dix ans et accepté des accords pénibles et humiliants et qu’à la fin, il n’a rien obtenu, si ce n’est de l’autorité sur les gens, mais aucune autorité sur la terre ou la souveraineté. »

Ici, il ne rappelle pas seulement les échecs du passé, mais insiste sur le fait que la dignité et la souveraineté doivent marquer toute négociation et recadrer ce à quoi ressemble la légitimité.

Si Netanyahou réagit comme prévu, plusieurs modèles sont susceptibles d’apparaître :

–Des tactiques de retardement : Publiquement, les négociations vont ralentir sous le prétexte de révisions sécuritaires et de restrictions logistiques – cela fait gagner du temps, dans l’espoir de rompre l’unité palestinienne.

–La défiance masquée par des concessions : Netanyahou peut paraître belliciste aux yeux du public national tout en faisant discrètement appel à des médiateurs pour sauvegarder la couverture diplomatique.

–Le déplacement des reproches : Il va s’appuyer sur la médiation américaine pour obscurcir la responsabilité, en décrivant la rigidité israélienne comme une conséquence de « contraintes extérieures ».

Mais le terrain s’est modifié. La sympathie publique, la lassitude diplomatique et l’irréductibilité du refus palestinien peuvent bouleverser son scénario.

Si Netanyahou veut trop en faire en faisant traîner les négociations sans avancer, cela risque de pousser les factions de la flexibilité tactique au blocage stratégique, c’est-à-dire au retrait de participation en tant que réponse stratégique à un cadre qui sabote la justice dès le départ.

Leur contre-cadre n’est pas destiné à gagner les négociations – il est destiné à les transcender. Sa logique est libératrice et non procédurale. Les cessez-le-feu ne doivent pas simplement suspendre la violence – ils doivent éroder la légitimité des systèmes qui la reproduisent.

Cela signifie la restauration de la dignité collective en tant que baromètre du succès – et non comme une mesure de l’apaisement, et l’insistance en faveur d’un contrôle international séparé de la logique de l’occupation ainsi qu’en faveur de la reconnaissance des Palestiniens en tant que participants stratégiques à l’élaboration de résultats politiques.

Dans le mesure ou les échanges de prisonniers et les cessez-le-feu sont réels, ils doivent refléter l’architecture construite par les prisonniers eux-mêmes – le coût supporté, l’unité forgée, les refus subis.

La résistance, dans ce cadre, n’est pas réactive. Elle est architecturale.

*****

Rima Najjar est une Palestinienne dont la branche paternelle de la famille provient du village dépeuplé de force de Lifta, dans la périphérie occidentale de Jérusalem et dont la branche maternelle de la famille est originaire d’Ijzim, au sud de Haïfa. C’est une activiste, une chercheuse et une professeure retraitée de littérature anglaise, à l’Université Al-Quds, en Cisjordanie occupée.

Rima Najjar est une Palestinienne dont la branche paternelle de la famille provient du village dépeuplé de force de Lifta, dans la périphérie occidentale de Jérusalem et dont la branche maternelle de la famille est originaire d’Ijzim, au sud de Haïfa. C’est une activiste, une chercheuse et une professeure retraitée de littérature anglaise, à l’Université Al-Quds, en Cisjordanie occupée.

*****

Publié le 6 juillet 2025 sur le blog de Rima Najjar

Traduction : Jean-Marie Flémal, Charleroi pour la Palestine