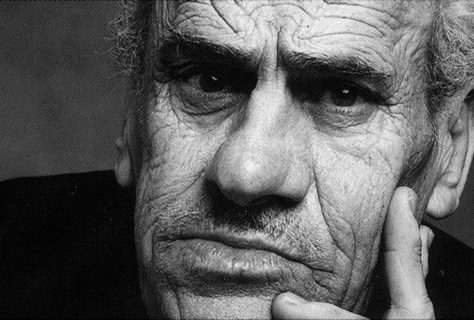

Taha Muhammad Ali, un poète palestinien de 48

Taha Muhammad Ali tenait une boutique de souvenirs près de Nazareth.

Il est né en Galilée en 1931 et est allé à l’école du village avant de fuir devant l’avancée israélienne. Rentré au pays, il a écrit, jusqu’à sa mort en 2011, des vers bouleversants, racontant dans une langue unique la grandeur et la misère des petites gens de Palestine.

Dans cet article de la New York Review of Books traduit par Books en décembre 2010, Pankaj Mishra évoque un personnage immensément attachant, dont l’œuvre reste trop méconnue.

Taha Muhammad Ali

Au cœur des soubresauts de l’histoire

Face à ce vide créé par la main de l’homme, le biographe, comme le poète, doit se faire historien pour retrouver les traces de vitalité et de dignité humaines dans des modes de vie depuis disparus.

Adina Hoffman ouvre sa superbe biographie du poète palestinien Taha Muhammad Ali par une reconstitution minutieuse de son village natal – l’un des thèmes de prédilection de son œuvre.

Habité presque sans discontinuer depuis l’Antiquité, Saffuriyya est à cinq kilomètres au nord de Nazareth, en Galilée, près de l’actuelle frontière israélo-libanaise.

Pendant des siècles, ce village de 4 000 musulmans, perché sur une colline boisée, s’est tenu à l’écart de l’histoire. On y vivait au rythme propre des travaux agricoles et des pâturages, qui résistait au passage des empires :

« Toujours des récoltes à faire, des moutons à mener paître, des chèvres à traire, du blé à semer ou à battre »,

écrit Hoffman.

Comme de nombreux Européens et Asiatiques pris au dépourvu par l’effondrement des anciens empires et le remodelage des frontières, les villageois firent leur rude apprentissage politique au XXe siècle.

La Première Guerre mondiale préleva d’abord un lourd tribut humain sur la Galilée, cette terre des confins obscurs d’un Empire ottoman tentaculaire.

Adina Hoffman décrit ces soldats paysans revenant, faméliques, d’interminables et vaines batailles contre les Britanniques dans le Sinaï :

« Savaient-ils, en se traînant péniblement, que l’Empire ottoman appartenait désormais au passé et que les Britanniques, leurs ennemis, gouverneraient bientôt la Palestine ? Avaient-ils entendu parler, ces hommes affamés qui titubaient vers Saffuriyya, de la déclaration Balfour, cette promesse du ministre britannique des Affaires étrangères d’établir en Palestine un “foyer national pour le peuple juif” ? »

Les habitants de Saffuriyya ne perçurent les conséquences de la chute de leurs suzerains musulmans qu’avec le développement de l’immigration juive en Palestine (1).

Né en 1931, Taha Muhammad Ali entendait les « murmures chagrinés » de ses aînés à propos des nouveaux venus. Lui-même vit des Juifs pour la première fois le jour où un groupe d’écoliers du kibboutz voisin traversa Saffuriyya, filles et garçons bronzés marchant ensemble et – chose incroyable – en shorts.

Quelques militants de Saffuriyya participèrent à la rébellion arabe qui éclata en 1936 (2), et le village souffrit de la violente répression britannique.

Mais la vie continuait, avec ses petites joies et ses petites tragédies. Taha apprit à lire dans une école élémentaire religieuse et goûta pour la première fois le monde de l’imagination dans une anthologie de poésie arabe.

Encore adolescent, il monta un petit kiosque de cigarettes et de boissons gazeuses pour aider sa famille dont la situation s’était dégradée ; l’un de ses frères cadets mourut brutalement de la rougeole.

Une autre guerre mondiale éclata bientôt dans la lointaine Europe et gagna le Moyen-Orient, éloignant à nouveau les jeunes gens du village.

La petite affaire de Taha se développait. Sa cousine et promise Amira, jeune fille élancée et gracieuse, devint un objet de désir.

Il acheta son premier livre moderne, une étude du poète nationaliste palestinien Ibrahim Touqan. L’une de ses sœurs succomba à son tour de la rougeole.

Avec la fin de la Seconde Guerre mondiale et l’imminence du retrait britannique de Palestine, la violence entre Arabes et Juifs s’intensifia.

En 1947, un cousin encore adolescent de Taha fut abattu par un tireur appartenant apparemment à une organisation paramilitaire juive, l’Irgoun.

La décision de l’ONU de partager la Palestine entre un État arabe et un État juif fut accueillie avec incrédulité par les villageois.

Début 1948, un précaire retour au calme

Des soldats irréguliers, membres de ces armées arabes déguenillées venues empêcher la création d’un État juif, firent une brève incursion à Saffuriyya.

Mais ils disparurent bientôt, morts au combat ou portés déserteurs. Et au début de 1948, même si les réfugiés arabes chassés des localités conquises par les Juifs affluaient vers la ville toute proche de Nazareth, le village avait retrouvé son calme :

« Il fallait faire un effort considérable pour croire ce que disaient les journaux […] que des événements graves se déroulaient ailleurs. »

« La moisson commença », écrit Adina Hoffman, avec une verve narrative portée par des entretiens approfondis avec d’anciens habitants de Saffuriyya.

« Taha bricolait dans sa boutique. Les cloches tintaient au cou des chèvres, et leurs bêlements se mêlaient à ce bruit mat de cuivres quand les bergers rentraient des champs, le soir, avec les troupeaux. »

Le soir du 15 juillet 1948, deux mois après la création officielle de l’État d’Israël, Taha rompit le jeûne du ramadan par un repas traditionnel, puis sortit faire paître son nouveau troupeau de seize chevreaux dans les collines entourant le village.

Il marchait depuis environ cinq minutes quand il

« entendit un étrange vrombissement, un bruit sourd, quelque chose qui tournait dans l’air au-dessus de lui. Quand le son se fit sifflement puis grondement, il vit un éclair brillant, perçut un fracas et un tremblement, puis un autre – puis ce ne fut plus que verre brisé, fumée, cris au loin, gémissements proches, des gens qui couraient, des enfants qui pleuraient… et les seize chevreaux qui glapissaient de terreur en s’éparpillant ».

Les bombes de l’aviation israélienne furent suivies d’une offensive terrestre. Quand Dov Yermiya, un capitaine des Forces de défense d’Israël (IDF) bientôt vénéré comme l’un des pères fondateurs d’Israël, prit le village, il était pratiquement désert.

Taha rattrapa sa famille en fuite à l’extérieur de Saffuriyya, et ils se joignirent à ce sauve-qui-peut que fut l’exode palestinien vers la Syrie, la Jordanie et le Liban.

Après deux jours et deux nuits de marche, ils arrivèrent au Liban.

Taha put épargner à sa famille les conditions les plus dégradantes des camps de réfugiés surpeuplés. Mais la mort de sa dernière sœur et l’immense chagrin de sa mère finirent de rendre une situation précaire proprement insupportable.

Un an plus tard, Taha rentrait clandestinement en Israël avec sa famille, laissant derrière lui sa fiancée Amira. Il l’attendra près de dix ans avant d’apprendre qu’elle avait fini par en épouser un autre.

La nouvelle réglementation israélienne plaçait Taha et les siens, comme des dizaines de milliers d’autres Palestiniens, dans la catégorie des « absents présents » : des Arabes privés du droit de récupérer la propriété qu’ils avaient brièvement abandonnée.

De toute façon, Saffuriyya avait cessé d’exister. Peu après la conquête du village, l’armée israélienne en avait chassé les derniers habitants, dynamité les maisons et réparti les terres entre de nouveaux kibboutz et un moshav (3). Cela s’appelait désormais « Tzippori ».

La biographie d’un peuple entier

My Happiness Bears No Relation to Happiness, la première biographie complète en anglais d’un poète palestinien, serait déjà une remarquable réussite si elle se contentait de retracer la vie et l’œuvre de Taha Muhammad Ali.

Mais ses batailles, ses déceptions et ses triomphes personnels sont indissociables du destin de sa communauté.

La biographie du poète raconte donc aussi les luttes obscures mais intenses d’un peuple entier : les Arabes israéliens, ces Palestiniens qui possèdent la citoyenneté israélienne, dont on parle beaucoup moins que des habitants de Cisjordanie et de Gaza, alors même qu’ils représentent 20 % de la population de l’État hébreu.

Ce cadre nécessairement élargi pose d’immenses problèmes, même pour une biographe aussi zélée et perspicace qu’Adina Hoffman.

Il existe d’innombrables récits officiels israéliens sur 1948 et ses suites, mais presque aucun essai écrit par des Palestiniens sur ce qu’ils appellent la nakba, la catastrophe.

Consciente de cette asymétrie, l’auteur ne se contente pas d’étudier les archives israéliennes avec un inlassable scepticisme ; elle interroge aussi avec perspicacité les conteurs d’anecdotes palestiniens et les quelques témoins israéliens encore vivants.

Parfois, elle semble idéaliser un peu la vie paysanne arabe, comme lorsqu’elle découvre dans un musée privé « tout un bric-à-brac d’une modestie émouvante » :

« Des paniers et des mortiers, des nécessaires de rasage et des coffres de mariage en bois, un foulard de femme vaporeux orné d’oiseaux et de fleurs délicatement brodés à la main en fil de soie. »

Consternée par certains préjugés israéliens – selon elle, « les Arabes sont des animaux » est « une expression que l’on entendait presque quotidiennement » à Jérusalem après une vague d’attentats suicides –, Hoffman fait de fréquentes digressions pour ridiculiser les idées reçues ou démonter une exagération.

Mais l’essentiel de son récit des premières épreuves subies par les Arabes israéliens s’appuie sur les recherches des « nouveaux historiens », ce groupe informel de chercheurs – parmi lesquels Tom Seguev, Ilan Pappé et Benny Morris – qui a récusé de nombreux mythes nationalistes israéliens (4).

Adina Hoffman décrit les conditions insalubres dans lesquelles les Arabes qui avaient fui ou été chassés de chez eux improvisèrent leur nouvelle vie quotidienne à Nazareth.

Et leur situation politique n’était guère meilleure. Jusqu’en 1966, les Arabes d’Israël furent soumis à une forme de loi martiale qui limitait dramatiquement leurs déplacements ; il fallait une autorisation pour parcourir quelques kilomètres seulement.

La plupart des dirigeants et intellectuels palestiniens avaient quitté le pays en 1948, laissant derrière eux une « population paysanne abattue et largement analphabète ».

Ceux que l’on surprenait à tenter de regagner leurs terres ancestrales en Israël étaient présentés comme des « agents infiltrés » et expulsés, voire exécutés.

Taha lui-même fut arrêté après son retour du Liban et repoussé de l’autre côté de la frontière ; il revint, mais vécut dans la peur avant de réussir, quelques mois plus tard, à obtenir une carte d’identité israélienne.

Il s’installa alors à Nazareth, où il vit depuis plus d’un demi-siècle, tenant une boutique de souvenirs près de l’église de l’Annonciation.

Adina Hoffman montre comment les Israéliens palestiniens ont forgé une culture littéraire clandestine, alors même qu’ils luttaient pour leur survie.

Au départ, il n’y avait pas grand-chose à lire : « Presque aucun livre arabe n’était disponible en Israël », en raison du blocus imposé par les pays voisins et des restrictions israéliennes mêmes ; la censure réduisait l’édition locale de livres et de magazines au strict minimum ; les auteurs arabophones et ceux qui écrivaient en hébreu n’avaient aucun contact.

La biographe raconte même comment les Arabes recrutés pour la cueillette des olives à Lod et Ramla, près de Nazareth, volaient des classiques arabes dans les maisons de Palestiniens expulsés.

L’arrivée de Sasson Somekh fut une véritable bouffée d’oxygène sur le plan culturel.

Ce Juif irakien rapporta de Bagdad des livres qui firent connaître la poésie arabe d’avant-garde aux jeunes poètes palestiniens. Al-Jadid (« Le renouveau »), le journal du Parti communiste israélien – seule formation qui acceptait les Arabes parmi ses membres –, publiait des poèmes, des essais et des nouvelles de Nazim Hikmet, Pablo Neruda, Paul Éluard, Bertolt Brecht, Maxime Gorki et autres figures emblématiques de la gauche littéraire.

Même les fichiers de police ignorent tout de Taha

Mais ce sont les festivals de poésie, à partir du milieu des années 1950, qui donnèrent à cette population de seconde zone le moyen de s’affirmer sur les plans politique et culturel.

Les récitations publiques de poésie – le plus populaire des genres littéraires arabes – attiraient des milliers de Palestiniens, dont beaucoup étaient illettrés.

Les auteurs utilisaient la forme poétique pour évoquer des sujets comme les injustices du régime militaire, les souffrances des réfugiés, les victoires des mouvements anticoloniaux en Algérie et au Vietnam ou l’espérance du nationalisme arabe.

Mahmoud Darwich, le poète national palestinien qui fit partie, jeune homme, des premiers auditoires de ces festivals, avant de les captiver à son tour, s’en souviendra comme de véritables « fêtes populaires ».

Taha est à l’évidence le plus improbable des poètes palestiniens. Les fichiers de la police israélienne, qui contiennent les moindres détails sur les écrivains arabes et leurs activités, ne mentionnent pas Taha, explique Adina Hoffman.

C’est la meilleure preuve de son invisibilité pendant les longues décennies qui ont vu la poésie palestinienne produire ses œuvres majeures.

Bien que très proche des poètes arabes marxistes – principalement chrétiens – qui se réunissaient souvent dans sa boutique, Taha n’était ni ouvertement politique, ni très tenté d’apostropher en vers le « peuple » palestinien.

Lui qui se qualifie en plaisantant de « musulman qui vend des bibelots chrétiens à des juifs », refusait tout simplement, selon sa biographe, « d’accepter les étiquettes imposées par d’autres, que ce soient des bureaucrates israéliens bornés ou des amis palestiniens plus militants que lui ».

En 1971, Mahmoud Darwich annonça à grand fracas sa décision de quitter Israël, au cours d’une conférence de presse au Caire.

Taha, lui, resta à Nazareth. Cela explique pourquoi il est resté relativement méconnu au sein de la diaspora palestinienne.

Contrairement à Darwich, qui a appris l’hébreu par lui-même, ou au marxiste Émile Habibi, qui écrivait en hébreu, Taha n’a reçu qu’une éducation rudimentaire à l’école de son village.

Pour l’essentiel autodidacte en arabe et en anglais, il se mit à lire sérieusement – et à découvrir les textes qui lui donneraient l’envie d’écrire – pendant sa clandestinité, après son retour du Liban en 1948.

Il s’essaya à la fiction et à la non-fiction, mais ne publia pas de poésie avant ses 40 ans.

En 1971, il envoya son premier poème au jeune Anton Shammas, l’auteur palestino-israélien du roman Arabesques, alors collaborateur d’al-Sharq, un magazine littéraire de Jérusalem. Shammas se souvient avoir été « complètement subjugué » par ce texte (5).

D’autres suivront, dont un grand nombre auront pour thème Saffuriyya et ses habitants, simples villageois vaincus par des forces historiques qui dépassaient leur entendement.

« La liberté consiste », a dit Tolstoï, « dans le fait que je n’ai pas rédigé les lois. »

Taha semble avoir eu une conscience semblable des paradoxes créateurs de son propre isolement et de l’absence de tradition nationale. Libre de toute convention, il s’est forgé une langue extrêmement personnelle et indépendante, où se mêlent arabe classique et dialectal.

Écrivant en vers non métriques et sans rimes, Taha use aussi d’un ton plus feutré que celui de la plupart de ses contemporains palestiniens.

Voici la première strophe du poème le plus connu, bien qu’atypique, de Mahmoud Darwich, Carte d’identité. C’est le monologue adressé par un ouvrier arabe à un fonctionnaire israélien :

« Écrivez-le !

Je suis un Arabe.

Numéro de carte, cinquante mille.

J’ai huit enfants

et le neuvième doit naître après l’été.

Alors, êtes-vous en colère ? »

Le poème le plus connu de Taha, publié en 1973, s’intitule Abd el-Hadi combat une superpuissance. Il s’inspire d’un reportage radiophonique sur des villageois égyptiens s’efforçant de vendre du Coca-Cola aux marines américains de l’USS Enterprise dans le canal de Suez ; il n’a rien de la ferveur incantatoire du barde national. Abd el-Hadi, un simple fellah, est emblématique des personnages qui hantent les premiers poèmes de Taha :

« De toute sa vie

Il n’a ni lu ni écrit.

De toute sa vie

Il n’a coupé un arbre

Ni égorgé une vache.

De toute sa vie, il n’a parlé sur le dos

Du New York Times,

Il n’a élevé la voix sur personne

Sauf pour dire :

“Entrez, s’il vous plaît,

Par Dieu vous ne pouvez refuser.”

Malgré cela,

Sa cause est perdue,

Sa situation

Est désespérée

Et son droit un grain de sel

Tombé dans l’océan.

Mesdames, Messieurs :

Sur son ennemi mon client ne sait rien.

Et je vous assure

Que s’il croisait les marins de l’Enterprise

Il leur servirait une omelette

Et du fromage blanc ! »

Dans ces premiers poèmes évoquant Saffuriyya, Taha semble avoir créé une mythologie populaire, érigé un monument personnel à la dignité et à la grâce des femmes et des hommes oubliés de son village.

Ses poèmes ultérieurs abordent de façon plus explicite la détérioration de la situation des Palestiniens.

En 1982, Israël envahit le Liban pour tenter d’en expulser l’OLP et d’y installer un gouvernement chrétien allié. L’opération toucha profondément Taha. Comme nombre d’Arabes israéliens, il avait des parents et des amis de l’autre côté de la frontière nord d’Israël, telle Amira, qu’il n’avait pas revue depuis plus de trente ans mais était devenue entre-temps son invisible muse.

Avec l’aide d’un ami, un Juif israélien plein de ressources, Taha lui rendit visite après l’invasion ; pour découvrir que les bombes israéliennes avaient rasé sa maison, avec beaucoup d’autres habitations modestes de cet immense camp de réfugiés de la périphérie de Saïda.

Un poème publié en 1983, après un long silence, réunit les deux univers du poète, le monde réel et tangible de l’histoire et le monde intérieur des rêves et des fantasmes :

Ambre

« Nos traces ont été effacées

Nos empreintes emportées

Les restes supprimés

Et nul signe

Pour nous guider

Ou pour indiquer la moindre chose.

L’époque a vieilli

Les jours se sont allongés

Et moi, sans cette mèche de tes cheveux

Blonde comme le nectar du caroubier

Douce comme la soie,

Mèche qui dormait ici auparavant

Comme une fleur de jasmin,

Qui luisait comme la lumière de l’aube

Comme une étoile,

Moi, sans cette mèche de camphre,

Je n’aurais pas senti le moindre lien

Qui me rattache à cette terre. »

Préférant le désir et le souvenir aux abstractions du sang et du sol, Taha transcende le nationalisme territorial qui, par une cruelle ironie de l’histoire, est à la fois source de souffrance et source d’espoir pour les Palestiniens. Avec ce fascinant mélange de conservatisme et d’amour absolu de la liberté spirituelle qui est le sien, il rappelle les grands poètes d’Europe de l’Est, Zbigniew Herbert et Czesław Miłosz. Eux aussi ont assisté à la destruction de leur monde, et le sens de la précarité des choses a nourri chez eux une conscience suraiguë mais dénuée d’ego.

Les poèmes tardifs de Taha n’expriment pas cette exploration tourmentée de soi qui caractérise la poésie occidentale contemporaine, mais l’humilité d’un rescapé de la tempête du progrès, pour qui la vie même est une source d’émerveillement.

L’un de ses derniers poèmes, intitulé Avertissement, fait encore mieux ressortir le sens de l’autonomie esthétique et spirituelle qui l’anime :

« Aux amateurs de chasse

Aux passionnés de tir

Ne pointez pas vos fusils

Sur mon bonheur,

Il ne vaut pas

Le prix de la cartouche

(Ce serait du gaspillage)

Car ce qui vous semble

Agile et élégant

Comme une gazelle,

Fuyant dans tous les sens

Comme une perdrix,

N’est pas le bonheur.

Croyez-moi :

Mon bonheur

N’a rien à voir avec le bonheur. »

Taha a gagné en notoriété ces dix dernières années, notamment en Israël. Ses poèmes, traduits en hébreu par Anton Shammas en 2006, ont reçu un accueil très enthousiaste. Chacune de ses apparitions dans les festivals internationaux de poésie attire les foules. C’est d’ailleurs lors d’une manifestation de ce type, à Jérusalem, qu’Adina Hoffman décida d’écrire cette biographie, après avoir entendu Taha lire ses poèmes.

Pendant ce temps, on continue d’effacer ses anciens repères. La ville libanaise où il s’était réfugié avec sa famille a été détruite par Israël lors de la deuxième guerre du Liban, en 2006. À Haïfa, une roquette du Hezbollah a endommagé les bureaux d’al-Ittihad, le magazine auquel collaboraient certains des plus célèbres écrivains palestiniens.

Pourtant, Taha semble s’abandonner, avec l’âge, à une sorte de sérénité épicurienne. À la dernière page du livre d’Adina Hoffman, il revient sur ses anciennes terres, les champs proches de Saffuriyya :

« L’ombre de la vigne soulage de la chaleur et la forte odeur qui se dégage des champs d’été se mêle capiteusement à celle du café bouillant. Taha, pendant ce temps, se cale dans le canapé. Croisant les doigts sur sa poitrine et fermant les yeux, il laisse échapper un soupir de… satisfaction, en respirant ce qu’il reste de l’air de Saffuriyya. »

Cet article est paru dans la New York Review of Books le 3 décembre 2009. Il a été traduit par Béatrice Bocard.

Avec l’aimable autorisation des éditions Galaade, nous avons reproduit ici la traduction française des poèmes de Taha Muhammad Ali, par Antoine Jockey.

Notes

1| De 83 000 en 1918, la population juive de Palestine est passée à 164 000 en 1930, puis à 463 000 en 1940.

2| En avril 1936, les nationalistes arabes déclenchent un mouvement de grève générale qui durera six mois. Parallèlement, les actions de guérilla contre les Britanniques se multiplient. Cette « grande révolte arabe » durera jusqu’en 1939.

3| Les kibboutz et les moshav sont deux formes de communautés de production israéliennes (à l’origine agricoles). Tandis que le kibboutz fonctionne sur le mode collectiviste, sans propriété privée, le moshav est une simple coopérative villageoise, qui regroupe des fermes individuelles autour de nombreux services collectifs.

4| Ils ont notamment révélé que les Palestiniens n’avaient pas simplement quitté leurs maisons pour fuir les combats, comme on l’enseignait traditionnellement, mais en avaient été chassés par l’armée israélienne.

5| Paru en poche chez Actes Sud (coll. « Babel ») en 2009.

Publié le 3 juin 2016 sur Books