Taha Muhammad Ali et le mystère du « bonheur » palestinien

Ses poèmes ne traitent pas de la Palestine, ils sont la Palestine. C’est pourquoi l’essayiste et auteure Adina Hoffman a intitulé sa biographie intrépide et affectueuse de Taha, en 2009 : « Mon bonheur est sans rapport avec le bonheur : La vie d’un poète au siècle de la Palestine »

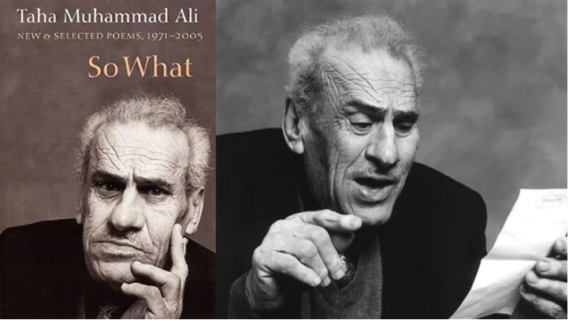

Taha Muhammad Ali, un poète très aimé de Nazareth, décédé en 2011, était un maître de l’« Absurde palestinien » et on se souvient de lui entre autres pour ses saisissants poèmes qui méditaient sur le bonheur et ses limites.

Steve France, 12 mars 2021

Les lecteurs de Mondoweiss (le site sur lequel cet article est publié, NDLR)– et d’autres qui ont le courage de s’instruire – passent nécessairement un temps considérable à tirer des leçons des nombreux torts qu’Israël a infligés aux Palestiniens – et des maux nouveaux qu’il peut leur infliger demain et plus tard encore. Nous sommes bien au courant de l’immense malheur des Palestiniens qui en résulte. Ce qui attire nettement moins l’attention, c’est la question du bonheur palestinien, pour autant qu’une telle chose puisse réellement exister.

Taha Muhammad Ali, un poète très aimé de Nazareth, décédé en 2011, était pessimiste quant à cette possibilité, mais sans la dédaigner entièrement. Né en 1931, sa vie se termina d’une certaine façon en 1948 avec la destruction complète de sa ville natale. Toute la population fut disséminée et certains habitants ne furent jamais retrouvés. Le reste de son existence, il vécut sous la botte d’Israël. Dans le poème « Warning » (Avertissement), il nous confie que son bonheur ne vaut pas le prix de la balle qui pourrait être « gâchée » en lui tirant dessus.

« Aux amateurs de chasse

Aux passionnés de tir

Ne pointez pas vos fusils

Sur mon bonheur,

Il ne vaut pas

Le prix de la cartouche

(Ce serait du gaspillage)

Car ce qui vous semble

Agile et élégant

Comme une gazelle,

Fuyant dans tous les sens

Comme une perdrix,

N’est pas le bonheur.

Croyez-moi :

Mon bonheur

N’a rien à voir avec le bonheur. »

Cela paraît plutôt sombre, mais cela ne veut pas dire que les poèmes de Taha ne sont pas délicieusement amusants, souvent, et même honteusement ridicules. Cela signifie que dans ses réalisations douces et excentriques, il a disposé les saveurs amères de la défaite, de la dépossession, de la mort et de la rage. Et cela signifie que comprendre son étrange bonheur palestinien, c’est en même temps entrer dans l’Absurde palestinien.

Prenez, par exemple, le personnage d’Abd el-Hadi le Fou. Dans le poème qui porte ce titre, publié dans « So What : New and Selected Poems, 1971-2005 » (*), el-Hadi nous raconte comment il était d’ordinaire un naïf rêveur, qui « aimait les chevaux et la poésie », etc. Toutefois, la haine s’empara soudainement de lui à jamais, « après le viol de la lumière du rire matinal » et autres horreurs.

« Je voulais incendier le monde !

Je voulais le poignarder

en son doux ventre,

et le voir démembré

après l’avoir noyé. »

Cette fois, El-Hadi attend, il attend sa chance tout en conversant avec sa rage. « Les temps lents / tel le pouls des cavernes / traînaillent. »

Sa folie honteuse, c’est que, dès que le rire d’un enfant atteint Abd el-Hadi ou qu’il remarque une femme de belle apparence, le fou méprisable qui est en lui jaillit pour étreindre le monde et « saluer la victime et le bourreau comme une seule et même personne ». Déchiré en deux,

« Il attire le monde sur les poils de sa poitrine

comme si c’était sa fille (…)

sans qu’apparaisse sur son visage

le moindre signe

qu’il est ennuyé

par les sanglots

ou les larmes

coulant des orbites de ses yeux ! »

Lire les poèmes de Taha peut vous donner l’impression d’être un peu comme une boule de billard rebondissant sur un bord de table élastique, puis sur un autre, puis – clac ! – tombant dans une poche d’angle. C’est ainsi qu’il aimait comparer sa méthode poétique, disait-il : à un jeu de billard.

Taha déclara également, dans une interview sur PBS NewsHour réalisée par Jim Lehrer : « Dans ma poésie, il n’y a pas de Palestine, pas d’Israël. » Et, réellement, il n’y a ni l’un ni l’autre, hormis qu’il vous fait ressentir, au fond de votre poitrine, la douleur sourde et le miracle désabusé de la vie en tant que Palestinien. Ses poèmes ne traitent pas de la Palestine, ils sont la Palestine. C’est pourquoi l’essayiste et auteure Adina Hoffman a intitulé sa biographie intrépide et affectueuse de Taha, en 2009 : « My Happiness Bears No Relation to Happiness : A Poet’s Life in the Palestinian Century » (Mon bonheur est sans rapport avec le bonheur : La vie d’un poète au siècle de la Palestine), publiée chez Yale University Press.

Ses poèmes ne vous emmènent pas vers l’ancien et célèbre champ mystique roumi « loin par-delà les idées du bien-agir et du mal-agir ». Les champs dans lesquels il vous invite encerclaient sa maison dans le grand village agricole qui s’appelait Saffuriyya, au bas de la route venant de Nazareth – un village qui n’existe plus.

Saffuriyya se trouvait sur le site de l’ancienne « Sepphoris », qui prospéra pendant 3 000 ans, sous les Cananéens, les Perses, les Grecs, les Romains, les juifs, les Byzantins, les musulmans, les croisés et de nouveau les musulmans. Aujourd’hui, en cet endroit, les Israéliens juifs ont installé une colonie (un moshav) qu’ils appellent Tzippori, Elle n’apparaît pas dans les poèmes. Pas plus qu’Israël n’apparaît non plus, sauf comme ombre sans nom de la violence et de la perte.

Plus il grandissait, plus Taha s’enracinait à Saffuriyya. Il fit impression sur Hoffman en disant qu’il était un paysan (un fallah), fils de paysan et que son ambition était de parler comme son père, un conteur de village très apprécié en même temps qu’un conseiller des plus estimés. Le salon populaire de son père, ou madafeh, était une « université du fallah », avec sa riche culture orale.

Dès son plus jeune âge, Taha eut un don pour le commerce, dont toute sa famille, très appauvrie, finit rapidement par dépendre. Après quatre ans seulement, il quitta l’école su village, à douze ans, et ouvrir une épicerie. Il y travaillait toute la journée, chaque jour, même quand il se mettait à lire avec avidité, quand les affaires allaient au ralenti.

Hoffman a décrit en détail la chute de Saffuriyya, qui eut lieu de nuit, en juillet 1948, quand Taha avait tout juste 17 ans, au cours d’une lourde attaque des forces israéliennes. Le village fut vidé de ses habitants, rasé et les terres furent morcelées pour être distribuées ensuite à des israéliens juifs. La famille de Taha s’enfuit vers le Liban mais s’arrangea pour se faufiler en Israël environ un an plus tard et s’installer à Nazareth. Finalement, Taha se lança dans le commerce des souvenirs, ouvrit une boutique à Casanova Street, à quelques pas de la fameuse basilique de l’Annonciation, à Nazareth.

Dans les années qui précédèrent la saisie par Israël du reste de la Palestine – à l’époque où le monde remarquait à peine qu’il restait des Arabes en Israël (sous la loi martiale) et que peu d’« Arabes israéliens » vivaient à l’aise ou avaient fait des études – la boutique de Taha devint une oasis pour les intellectuels et les lettrés. Lui-même se plongea dans une étude profonde de l’arabe classique et de sa littérature, ainsi que de l’anglais et de son canon littéraire, et il se mua en une rencontre géniale, proposant à tout moment une place où s’asseoir, boire du café et bavarder. Avec le temps, il se mit à écrire des poèmes.

Son esprit commercial était fortement ancré à Nazareth mais son cœur errait dans le monde disparu de Saffuriyya. Ce n’était pas tant le fait de repenser avec nostalgie au bon vieux temps que celui d’avoir habité cet espace disparu. Cette idée allait de pair avec le statut d’« absent présent » que lui laissait le loi israélienne, ce qui voulait dire qu’il était l’un des milliers de Palestiniens qui avaient été chassés de leurs foyers lors de la Nakba mais qui étaient parvenus à rester à l’intérieur de ce qui était devenu Israël.

En un sens, son sort n’était pas aussi mauvais que celui des Palestiniens bien plus nombreux qui étaient devenus des réfugiés, mais l’absurdité consistant à continuer à vivre en même temps dans votre pays et pas tout à fait dans votre pays était extrêmement cruelle. L’une des analogies plus proches serait, par exemple, de s’éveiller dans son lit en s’apercevant qu’on est devenu un cafard géant. Dans une nouvelle de Taha, « So What » (Alors, quoi ?), qui figure dans le recueil de poèmes homonyme, le jeune narrateur est poussé à tenter désespérément de marcher dans deux chaussures pour pied droit. Avant que le garçon n’admette que les chaussures sont douloureusement inutiles, il résiste à ceux qui tentent de le mettre en garde en rugissant « Alors, quoi ? Alors, quoi ! Alors, quoi ! » afin de leur imposer le silence. Sa question hystérique et insensée continue de le hanter.

En fait, ce refrain du garçon saisit un élément crucial de l’Absurde palestinien, parce que cet « Alors, quoi ? », c’est fondamentalement ce que les dirigeants de la « communauté des nations » disent aux Palestiniens depuis des générations. On s’est attendu à ce que les dépossédés agissent comme si leurs difficultés à mener leur existence n’étaient pas dues à une cause malveillante, et bien moins encore à une cause continuant à opérer à plein régime. Les roulements d’yeux du monde extérieur, les regards détournés et l’apparente surdité – et, si nécessaire, la condamnation chargée d’irritabilité – ont enseigné aux Palestiniens qu’on s’attendait à ce qu’ils se contentent d’oublier une fois pour toutes leurs Saffuriyya et autres villages radiés de la carte. Persister dans leurs griefs et indignations est inacceptable. La meilleure chose que cela leur rapportera, c’est une sympathie lasse et condescendante. Ne vous en faites pas et soyez heureux !

Au bout d’un moment, cette situation devient insupportablement fastidieuse. L’Absurde palestinien montre le bout du nez. On passe à « Fooling the Killers » (Ridiculiser les tueurs), également publié dans « So What » et traduit par Cole, Hijazi et Levin, et qui pose une question : « Qasim, qu’est-il devenu aujourd’hui ? » Le poète n’a pas oublié son ami d’enfance, « après toutes ces années / longues comme est long / le mur du cimetière ».

Il dépeint Qasim qui, aujourd’hui, arbore peut-être une cane ; mais, ensuite, il s’interroge « Ou t’ont-ils tué / au pied de la colline de l’Étain ? » Ou, peut-être Qasim n’a-t-il jamais grandi, mais est resté le gamin de 10 ans qui grimpait aux arbres ?

Même s’ils l’ont fait, rumine le poète,

« si, honteusement,

ils t’ont tué,

je suis certain

que tu as ridiculisé tes tueurs. »

Après tout, fait-il remarquer, le corps de son ami n’a jamais été retrouvé sur le bas-côté de la route, ni dans la rivière, ni sous les décombres, pas plus qu’à la morgue,

« et personne ne t’a vu

dissimuler ton cadavre,

et personne ne posera jamais les yeux sur toi,

et nulle brise terrestre

ne rencontrera un os de ton corps,

un doigt de ta main. »

Qasim les a bernés ! exactement comme à cache-cache,

« pieds nus au crépuscule – il y a quarante ans

quand nous étions des petits garçons. »

Y a-t-il du bonheur, dans ce poème poignant, surréel ? Ou peut-être Qasim se cache-t-il dans un champ « bien loin par-delà » les notions de bonheur et de malheur ?

Et quel réconfort les Palestiniens trouvent-ils dans le fait que savoir que l’Absurde n’a rien sur ce vieil Abd el-Hadi ? Dans « Abd el-Hadi Fights a Superpower » (Abd el-Hadi combat une superpuissance), également dans « So What », notre héros reste impossiblement amical et si attentif que « Dans sa vie, il ne parlait pas du New York Times derrière son dos » – qui, parmi vous, chers lecteurs de Mondoweiss, pourrait en dire autant ?

En sachant que « ses droits reçus de Dieu sont un grain de sel jeté dans la mer », Abd el-Hadi est prêt à passer à l’action :

« s’il devait rencontrer

tout l’équipage

du porte-avions Enterprise,

il leur servirait des œufs

côté soleil au-dessus [sur le plat, NdT]

et du labneh

frais sorti de l’étamine. »

Publié le 12 mars 2021 sur Mondoweiss

Traduction : Jean-Marie Flémal, Charleroi pour la Palestine

Lisez également : Taha Muhammad Ali : “Nous habitions ici”

et : Taha Muhammad Ali, un poète palestinien de 48

(*) « So What » – New & Selected Poems, 1971-2005. Taha Muhammad Ali. Traduit en anglais par Peter Cole, Yahya Hijazi et Gabriel Levin. 280 pp. Copper Canyon Press.