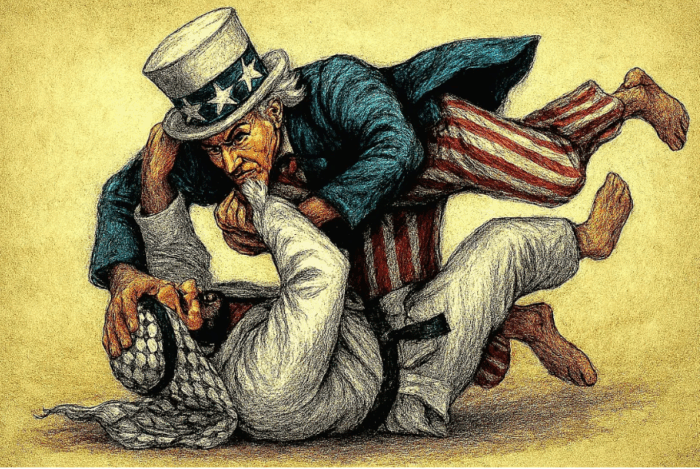

Un bel exemple de jiu-jitsu diplomatique : Comment le Hamas reconfigure le plan de Trump en diplomatie stratégique

L’acceptation conditionnelle du Hamas a chamboulé la stratégie américano-israélienne de l’endiguement.

Le Hamas, d’un sujet de coercition à un agent de perturbation stratégique.

Rima Najjar, 4 octobre 2025

Note de l’autrice

Cet article affirme que l’acceptation conditionnelle par le Hamas de la proposition de paix à Gaza émanant de l’administration Trump représente une reconfiguration stratégique de son identité politique, non pas une retraite, mais un recalibrage. En tirant parti du langage du droit international et du consensus régional, le Hamas perturbe la politique américano-israélienne d’endiguement et dénonce l’asymétrie sous-jacente d’un processus diplomatique qui exige la capitulation des Palestiniens tout en facilitant l’impunité israélienne. L’analyse suit l’évolution du Hamas, une organisation essentiellement militante à ses débuts et devenue un acteur diplomatique avisé, qui montre comment sa réponse exploite les contradictions au sein de l’alliance américano-israélienne. Finalement, l’article examine les ramifications régionales de cette démarche, en particulier pour le Hezbollah au Liban, où le succès ou l’échec perçu de la manœuvre diplomatique du Hamas pourrait déterminer l’avenir de l’« axe de la résistance ». Cet acte de refus conditionnel transforme le Hamas d’un sujet de coercition et en fait un agent de perturbation stratégique, défiant le spectacle même de la diplomatie dirigée par les EU dans la région et réaffirmant la résistance en tant que force de recalibrage régional.

*****

Dans une région où chaque geste est chargé d’enjeux existentiels, l’acceptation partielle par le Hamas de la proposition de Trump en 20 points marque un moment de diplomatie calculée qui perturbe le spectacle de la diplomatie américano-israélienne – une performance destinée à orchestrer une reddition gérée plutôt qu’à réaliser une juste paix. Loin de la capitulation, la démarche signale un pivot stratégique – lequel repositionne le Hamas non seulement comme un acteur militant mais comme un négociateur capable d’influencer le droit international, le consensus régional et la contrainte symbolique.

I. De la résistance armée à la légitimité politique

Fondé en 1987 au cours de la Première Intifada, le Hamas est issu de l’infrastructure sociale des Frères musulmans à Gaza en se positionnant comme une alternative islamiste à la très laïque Organisation de libération de la Palestine (OLP). La charte de ses débuts rejetait tout compromis avec Israël et adoptait la lutte armée comme la seule voie vers la libération. Cette position dénuée de compromis a valu au Hamas à la fois le soutien des masses et l’isolement international.

Mais, même dans ses premières années, le Hamas a fait preuve d’une capacité de recalibrage stratégique. Dans les années 1990, alors qu’il s’opposait aux accords d’Oslo, il s’est mis à participer aux élections municipales et à cultiver une structure de gouvernance parallèle par le biais de réseaux caritatifs. Cette dualité – résistance et service – a posé les fondements de son ascension politique.

Cette trajectoire s’est étoffée en 2017, quand le Hamas a sorti un document politique révisé qui se débarrassait d’un langage précédemment perçu comme antisémite – non dans le sens occidental européen enraciné dans l’exclusion raciale et l’idéologie génocidaire, mais dans un cadre à la fois culturel et religieux façonné par des siècles de contestation théologique et d’expérience coloniale. Cette révision recadrait l’opposition du Hamas en ce sens qu’elle la dirigeait non pas contre le judaïsme en tant que foi, mais contre le sionisme en tant que projet colonial de peuplement instrumentalisant les narratifs religieux pour justifier une dépossession territoriale. Pourtant ce recalibrage idéologique est souvent minimisé, dans le discours occidental, qui continue de faire passer le Hamas pour une entité militante monolithique – sans parler de sa désignation en tant qu’organisation terroriste par un petit sous-ensemble d’États alignés sur l’Occident, dont les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni et la totalité des 27 membres de l’Union européenne, ainsi que par l’Union européenne elle-même qui, bien qu’elle ne soit pas un État, a adopté des classifications similaires par le biais de ses sanctions décrétées au niveau du Conseil.

Cette étiquette, présentée comme un outil d’exclusion diplomatique, élimine l’engagement avec la position politique en évolution du Hamas et renforce une perspective sécuritaire qui privilégie les discours stratégiques israéliens plutôt que la souveraineté testimoniale palestinienne (le droit éthique de parler de sa propre expérience sans restreinte extérieure). Elle fonctionne moins comme classification juridique que comme arme rhétorique, une arme qui délégitime toute forme de résistance tout en promouvant la violence de l’État d’Israël au rang d’autodéfense. Dans ce cadre, la révision de la charte du Hamas, son engagement envers le droit international et ses ouvertures vers le consensus régional sont rendues invisibles, rejetées comme des stratagèmes tactiques plutôt que comme des changements substantiels.

Même les analyses stratégiques qui reconnaissent la logique de la dissuasion du Hamas – comme celles de l’intellectuel israélien Daniel Sobelman — opèrent à l’intérieur de cadres qui résument la résistance palestinienne en mesures de levier militaire. Le travail de Sobelman sur la dissuasion asymétrique propose un regard valable sur la position évolutive du Hamas, mais sa situation d’ancien officier des renseignements israéliens intégré dans les institutions sionistes doit être contextualisée de façon critique. Sa voix est amplifiée dans les cercles académiques et politiques occidentaux, alors que des érudits palestiniens comme Omar Barghouti, dont le travail autour de BDS met au premier plan la résistance non violente et le droit international, sont systématiquement vilipendés et exclus. Pour contrer cette asymétrie dans les modes de connaissance, il est essentiel d’associer des lectures stratégiques à des témoignages des traditions intellectuelles palestiniennes et arabes. Des intellectuels comme Lama Abu-Odeh et Fawwaz Traboulsi mettent l’accent sur les dimensions éthiques et historiques de la résistance, présentant le Hamas non seulement comme une menace sécuritaire mais comme un acteur politique intégré dans une tradition décoloniale. Juxtaposer ces perspectives restaure la souveraineté narrative et affirme la nécessité de lire la diplomatie du Hamas selon des perspectives tant stratégiques qu’éthiques.

Avec la confirmation de son identité politique en évolution, l’engagement du Hamas avec les propositions de Trump apparaît comme une continuation stratégique – et non comme une déviation.

II. L’engagement diplomatique du Hamas avec la proposition de Trump

Malgré son statut de paria en Occident, le mouvement a régulièrement élargi son empreinte diplomatique en s’engageant avec des puissances régionales comme le Qatar, la Turquie et l’Iran et, plus récemment, avec la Russie et la Chine. Ces relations ont servi des buts multiples : assurer l’aide humanitaire, légitimer sa gouvernance à Gaza et se positionner comme un acteur de la stabilité régionale.

Le virage diplomatique du Hamas a accéléré dans le sillage des attaques du 7 octobre. Selon le Bureau politique du Hamas, il a mené plus de 130 rencontres diplomatiques en 2024 – près de cinq fois sa précédente moyenne annuelle. Ces rencontres comprenaient des engagements avec 23 pays et de nombreux acteurs non étatiques, en insistant sur le fait que le Hamas est en même temps un mouvement militant et un négociateur.

La rhétorique du mouvement continue de faire passer au premier plan les lois et résolutions internationales – non en tant que nouvelle concession, mais en tant que cadre de longue date via lequel il conteste l’occupation, le siège et les déplacements. En invoquant ces normes dans sa réponse à la proposition de Trump, le Hamas réaffirme sa position au sein du discours juridique mondialement reconnu, même s’il refuse d’abandonner ses références en matière de résistance.

Par contre, l’incessant mépris d’Israël pour les lois internationales, ses violations répétées des résolutions de l’ONU, son refus de se conformer aux décisions de la CPJ et son ciblage systématique des infrastructures civiles le positionnent totalement en dehors de la légalité. Quelle accusation plus dramatique faut-il que sa destruction en public de la charte de l’ONU diffusée en direct devant un public international qui la regarde, la condamne et, en fin de compte, la facilite ?

Cette position extralégale se reflète dans les négociations actuelles, où Israël se présente, non pas comme un État lié par des lois, mais comme une exception souveraine à cet ordre des choses – c’est-à-dire où les normes juridiques sont suspendues afin de consolider le pouvoir d’État. Le principe même du dialogue est déformé : les demandes de cessez-le-feu, l’accès humanitaire ou la responsabilisation sont recadrés comme des concessions plutôt que comme des obligations. Les négociateurs palestiniens ; les acteurs de la société civile et les avocats du droit international se retrouvent en train de plaider pour l’adhésion à des normes qu’Israël a déjà vidées de leur contenu. Le résultat n’est pas la négociation mais la coercition – un théâtre asymétrique dans lequel la loi n’est invoquée que pour être mise en suspens et où l’architecture de l’impunité est confondue avec la diplomatie.

Ce positionnement juridique et diplomatique adopté par le Hamas dénonce les pièges et contradictions fondamentaux au sein de l’approche américano-israélienne, qui s’appuie sur une politique de la corde raide et de la mauvaise foi.

III. Les pièges : le politique de la corde raide de Trump et les contradictions de Netanyahou

1. Trump et sa politique de la corde raide

La formulation par le président Trump de la proposition concernant Gaza – délivrée avec la menace que « tout l’ENFER, tel que nul ne l’a encore jamais vu », suivrait le rejet du Hamas – est emblématique de son approche coercitive, de somme nulle, de la diplomatie. Le tweet ne répondait pas à un véritable rejet ; il définissait plutôt, de façon préventive, le refus comme illégitime, excluant ainsi la dissension avant même qu’elle n’ait été exprimée. Cet ultimatum, rédigé dans un langage apocalyptique, révèle une stratégie moins concernée par les négociations que par la domination. Mais la coercition ne peut se substituer au consensus, spécialement quand la proposition même est truffée d’ambiguïtés et qu’elle manque de garanties exécutoires.

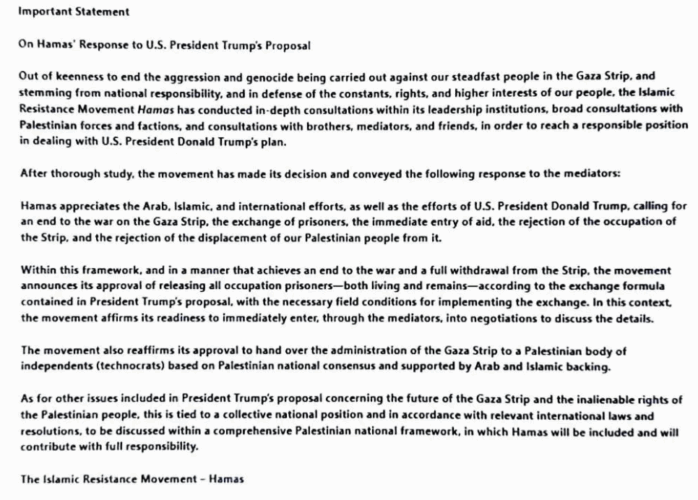

L’acceptation partielle par le Hamas, articulée dans sa déclaration officielle intitulée Importante déclaration à propos de la réponse du Hamas à la proposition du président américain Trump, révèle la fragilité de la chronologie de Trump. L’insistance du mouvement en faveur de la clarification, son rejet du cadre économique et son appel à un consensus national avant toute transition technocratique sont tous la marque d’un refus de se voir enfermé dans un système binaire de conformité ou d’annihilation. En invoquant les lois internationales et la consultation régionale, le Hamas recadre la proposition, non comme une proposition de paix, mais comme une tactique de la pression – une tactique qui requiert une résistance via un engagement diplomatique plutôt qu’une escalade militaire.

Illustration : La réponse du Hamas à la proposition de Trump, telle qu’elle a circulé dans les médias sociaux

L’affirmation de Trump selon laquelle « chaque pays s’est engagé » est contredite par les réponses prudentes des principaux acteurs régionaux. L’Égypte et le Qatar ont insisté sur la nécessité d’une unité palestinienne et d’un cessez-le-feu durable, alors que la Jordanie et la Turquie ont exprimé des inquiétudes quant à l’unilatéralisme du plan. L’engagement du Hamas avec ces médiateurs – plutôt que la soumission directe aux termes de Trump – révèle le caractère creux de l’affirmation et la nature performative de l’ultimatum.

2. Les tromperies d’Israël dans la négociation et sa dissonance stratégique

Le soutien d’Israël à la proposition de Trump est compromis par ses actions sur le terrain. Alors que Netanyahou soutient publiquement le plan, l’armée israélienne poursuit ses opérations à Gaza, y compris des assassinats ciblés et la destruction d’infrastructures civiles. Ces actions contredisent l’esprit de la proposition qui, manifestement, appelle un retrait par phases et la libération des otages.

De plus, Israël a refusé de se plier à tous les termes mis en épingle dans le plan, en particulier ceux qui impliquent le transfert de l’administration de Gaza vers un corps technocratique palestinien. Le gouvernement de Netanyahou a émis des déclarations suggérant que ce genre de transition doit être contrôlée par les agences sécuritaires israéliennes – une démarche qui, effectivement, annule toute souveraineté palestinienne et réaffirme le contrôle israélien sous le couvert de la coordination.

Cette dissonance stratégique révèle une fissure plus profonde entre les EU et Israël. Alors que Trump cherche un accord de paix historique, Netanyahou s’avère plus investi dans la préservation de l’influence militaire d’Israël et de son capital politique domestique. Sa façon de manœuvrer reflète un modèle similaire : imposer des cadres de paix pour des optiques internationales tout en sabotant leur application via une escalade sur le terrain et une obstruction bureaucratique.

Le Hamas, qui se rend parfaitement compte de cette duplicité, a choisi de s’engager avec des médiateurs régionaux et internationaux plutôt que de s’appuyer uniquement sur les canaux américano-israéliens. Sa réponse à la proposition de Trump – conditionnelle, consultative et fondée sur le droit international – exploite les contradictions au sein de l’alliance et repositionne le Hamas en tant qu’acteur diplomatique se mouvant sur un terrain asymétrique avec une précision stratégique.

IV. Ce que l’accord du Hamas signifie pour le Liban

Le succès final du pari diplomatique du Hamas se mesurera non seulement à Gaza mais aussi dans ses répercussions dans la région, avec le Liban qui servira de baromètre le plus immédiat et le plus volatil, le Liban où la position du Hezbollah est attachée aux références de la résistance du Hamas et à son standing régional.

Plus important encore, le Hamas n’a pas accepté de désarmer. Au contraire, il a reporté la question, insistant sur le fait que toute décision concernant les armes devait ressortir d’une « position nationale globale » et s’aligner sur « des lois et résolutions internationales pertinentes ». Le haut responsable Mousa Abu Marzouk a expliqué avec clarté que le Hamas ne rendrait ses armes qu’à un futur État palestinien – ni à Israël, ni aux EU, ni à la moindre autorité imposée de l’extérieur.

Cette précision rhétorique est stratégique : Le Hamas est absolument conscient que même l’optique du désarmement, quand bien même il serait reporté ou symbolique, risque de saper la prétention du Hezbollah à rester le dernier axe de résistance non compromis de la région. La simple suggestion que le Hamas puisse renoncer à ses armes risque d’isoler le Hezbollah et d’en faire un cas isolé – ne faisant plus partie d’un front uni, mais se muant en un vestige d’un paradigme en déclin. Dans ce contexte, le Liban devient un miroir : non pas de la libération de Gaza, mais de son endiguement. La transition à Gaza, présentée comme une paix, pourrait en fait signaler la pacification gérée de la résistance – un résultat auquel le Liban est contraint de se plier ou de résister.

Pourtant, les enjeux ne sont pas unilatéraux. Si l’accord est perçu comme une reddition – un cadre imposé de l’extérieur qui dissout l’autorité du Hamas sans garantir la souveraineté palestinienne – cela pourrait déclencher un contrecoup dans tout le spectre politique libanais. Le Hezbollah qui, depuis longtemps, se positionne comme un partenaire stratégique du Hamas au sein d’un front uni contre l’expansionnisme israélien, profiterait de l’occasion pour réaffirmer que les négociations sont une capitulation, que la résistance reste la seule voie viable. Cette alliance n’est pas symbolique – elle est infrastructurelle, forgée par le biais d’opérations communes, de renseignements partagés et d’une compréhension commune que la doctrine militaire d’Israël menace Gaza et le Liban en tant que théâtres d’endiguement interchangeables. Un affaiblissement perçu de l’attitude de résistance du Hamas enhardirait la position militaire du Hamas, justifierait une escalade par-delà les frontières et ferait taire les factions réformistes réclamant la désescalade et la restructuration politique. Le résultat dépend de la question de savoir si le Hamas peut maintenir ses références de résistance tout en opérant sur le terrain de la diplomatie – un exercice d’équilibre que le Liban ne se contente pas d’observer, mais qu’il absorbe également dans ses propres calculs stratégiques.

V. Conclusion

En conclusion, le refus conditionnel du Hamas a perturbé le scénario diplomatique comme n’aurait pu le faire la seule résistance armée. En acceptant le cadre de négociation tout en rejetant son contenu coercitif – ses termes asymétriques, la souveraineté différée et les pièges juridiques – le Hamas a dévoilé le noyau creux d’un processus de paix qui n’a jamais été conçu pour accorder la souveraineté. Le spectacle a été rompu. En n’étant plus protégé par le théâtre diplomatique, le monde doit désormais assister non pas à une reddition gérée, mais à une lutte politique véritable, désordonnée et stratégiquement chargée – une lutte dont le résultat va redéfinir le rapport de force et la signification de la résistance au Moyen-Orient au cours des années à venir.

*****

Rima Najjar est une Palestinienne dont la branche paternelle de la famille provient du village dépeuplé de force de Lifta, dans la périphérie occidentale de Jérusalem et dont la branche maternelle de la famille est originaire d’Ijzim, au sud de Haïfa. C’est une activiste, une chercheuse et une professeure retraitée de littérature anglaise, à l’Université Al-Quds, en Cisjordanie occupée.

Rima Najjar est une Palestinienne dont la branche paternelle de la famille provient du village dépeuplé de force de Lifta, dans la périphérie occidentale de Jérusalem et dont la branche maternelle de la famille est originaire d’Ijzim, au sud de Haïfa. C’est une activiste, une chercheuse et une professeure retraitée de littérature anglaise, à l’Université Al-Quds, en Cisjordanie occupée.

*****

Publié le octobre 2025 sur le blog de Rima Najjar

Traduction : Jean-Marie Flémal, Charleroi pour la Palestine