Ceux du « camp »

En 75 ans, le nombre de réfugiés palestiniens a dépassé les 6 millions dans le monde entier et nombreux sont ceux qui vivent toujours dans des camps de réfugiés. Le présent article est un regard sur les gens qui ont fait le camp et sur les noms et visages que masque le terme « réfugié ».

Une petite Palestinienne lève la tête, surprise, alors qu’elle joue au ballon au milieu d’une rue d’un quartier du camp de réfugiés d’Aida, près de Bethléem, en Cisjordanie occupée. (Photo : Malik Hamamra / Mondoweiss) Mai 2023.

Yuma Patel, 20 mai 2023

À l’entrée du camp de réfugiés d’Aida se trouve une énorme clef, posée au sommet d’une structure construite pour ressembler à un ancien cadenas.

Les résidents l’appellent tout simplement « la clef ». C’est la caractéristique déterminante du camp et un point de repère connu en dehors des limites du camp, dans la ville contiguë de Bethléem.

Il vous faut indiquer la direction du camp à un chauffeur de taxi ? « Près de la clef du retour. » Vous avez une commande à emporter ou un paquet à vous faire délivrer ? Les maisons n’ont pas d’adresse, puisque les rues n’ont pas de nom, et ce sera donc quelque chose dans le genre : « Prenez à gauche après la clef, après la maison de la famille Darwich et la boutique de souvenirs, et je vous verrai au supermarché de Walid, juste au bas de la rue », une autre caractéristique classique d’Aida.

Pendant sept ans, voilà comment j’ai circulé, dans la communauté que j’ai eu la chance d’appeler mon foyer. C’est là que je suis venue la première fois comme journaliste, pour écrire une histoire à propos d’un hommage commun à Tamir Rice et à un ado de 13 ans originaire du camp, Abdelrahman Abdullah, qui avait été abattu et tué par des soldats israéliens alors qu’il venait de quitter l’école pour rentrer chez lui. Finalement, c’est là que j’ai rencontré mes meilleurs amis, mon partenaire dans l’existence et où, en fin de compte, je me suis établie.

Chaque jour, quand je vais prendre ma voiture, ou boire un café dans notre bistrot local, ou faire du volontariat au centre communautaire, je passe sous cette clef. Elle a été installée il y a plusieurs années par des résidents du camp et des volontaires du Centre des jeunes d’Aida, lors d’un anniversaire de commémoration de la Nakba. Elle est censée rappeler au monde le camp et ce à quoi tiennent toujours les résidents d’Aida, ainsi que les réfugiés palestiniens de partout ailleurs : le droit au retour.

La Clé du Retour est une structure plus grande que nature qui se trouve à l’entrée du camp d’Aida. Posée au sommet d’une structure censée ressembler à un ancien cadenas, la clef est un symbole de l’espoir tenace des réfugiés palestiniens de retourner un jour dans leurs terres d’origine. (Photo : Malik Hamamra / Mondoweiss) Camp de réfugiés d’Aida, Cisjordanie occupée, mai 2023.

Cela fait des années qu’a été mise en place la clef, une réplique exacte des anciennes clefs de fer qui ouvraient jadis les maisons d’origine des réfugiés. Aujourd’hui, elle est un tant soit peu rouillée et est couverte de graffiti, mais elle est aussi omniprésente que jamais ; elle rappelle la détermination de la cause des réfugiés et l’espoir inextinguible du retour.

Elle rappelle également, et avant toute chose, les gens. Les gens qui vivent toujours dans ce camp, après 75 ans d’exil, et dont bon nombre gardent toujours les clefs d’origine des maisons qu’ils ont refermées avant de les laisser derrière eux. Beit Jibreen, Zakariyya, al-Ramleh, Deir Aban, al-Malha, Beit Nattif, Ras Abu Ammar – ce sont quelques noms que vous retrouverez placardés sur les murs du camp. Ce sont les noms de quelques-uns précisément des 23 villages dont les habitants du camp d’Aida ont été expulsés.

Les noms des 23 villages originels d’où les résidents du camp de réfugiés d’Aida ont été déportés. (Photo : Malik Hamamra / Mondoweiss) Camp de réfugiés d’Aida, Cisjordanie occupée, mai 2023.

Si vous déambulez dans n’importe quelle rue du camp, vous trouverez plusieurs générations de réfugiés, chacune avec sa propre histoire de déportation. À Aida, il y a très peu de survivants de la « génération de la Nakba », la génération qui fut forcée de s’en aller en 1948 – vous pouvez les compter sur une seule main. L’une des survivantes est une dame âgée, qui avait 12 ans quand sa famille a été chassée de son village de Beit Nattif. Aujourd’hui, âgée de 87 ans et grabataire, Habsa Abu Srour se souvient toujours de Beit Nattif et se languit chaque jour d’y retourner.

« C’était la guerre. C’était en pleine nuit et nos parents nous ont éveillés et nous ont dit de nous lever. Les juifs étaient entrés dans le village et tuaient les gens, comme ils l’avaient fait à Deir Yassin »,

dit-elle, faisant allusion au massacre infâme qui avait eu lieu dans le village palestinien de Deir Yassin, en dehors de Jérusalem. Pour bien des réfugiés palestiniens, dont la famille de Habsa, l’histoire de ce massacre fut un catalyseur qui fit que leurs familles s’enfuirent de leurs foyers, de crainte de subir le même sort.

« Je me rappelle qu’il y avait des coups de feu partout autour de nous. Ils avaient des balles, et des armes de plus gros calibre aussi. Nous nous sommes enfuis alors qu’ils nous poursuivaient avec leurs fusils. Je me rappelle que ma tante portait un panier de choses ou d’autres sur la tête et ils ont jeté une grenade dans sa direction »,

se souvient Habsa.

« Ils [les Israéliens] disent qu’ils étaient venus avec des intentions pacifiques, mais c’est un mensonge. »

Habsa Abu Srour est assise chez elle dans le camp et raconte comment sa famille a été déportée de son village lors de la Nakba de 1948. (Photo : Malik Hamamra / Mondoweiss) Camp de réfugiés d’Aida, Palestine occupée, mai 2023.

Habsa se souvient encore d’avoir été installée sur l’un des ânes de sa famille, en même temps que ses frères et sœurs, alors que ses parents et les personnes plus âgées de la famille marchaient à leur côté. Ils avaient marché des journées entières jusqu’au moment où ils avaient atteint la périphérie de Bethléem, où des milliers d’autres déportés palestiniens cherchaient à se protéger des milices sionistes.

« Nous avions tout laissé derrière nous. Et ils ont tout pris. Nos maisons, notre terre, notre bétail, nos biens. Tout »,

dit-elle.

« Un jour, mon père est retourné au village pour voir s’il pouvait rentrer dans notre maison, mais ils avaient tout détruit. Tout le village était parti. »

Comme les autres réfugiés palestiniens de Beit Nattif et des villages voisins, Habsa et sa famille ont vécu quelque temps dans des grottes à la périphérie de Bethléem.

« Puis, un jour, certains de nos anciens voisins sont venus et ont dit à mon père qu’il y avait un endroit où des étrangers distribuaient du blé, de la farine et d’autres choses. »

« Et c’est ainsi que nous sommes montés sur nos ânes et que nous sommes venus ici [à Aida]. Je me souviens d’avoir vu une mer de tentes, et il y avait d’autres gens que nous connaissions du village. Pendant des années, nous avons vécu à quatre familles dans une tente »,

se rappelle Habsa.

« Mon père est mort alors que nous vivions toujours sous les tentes. »

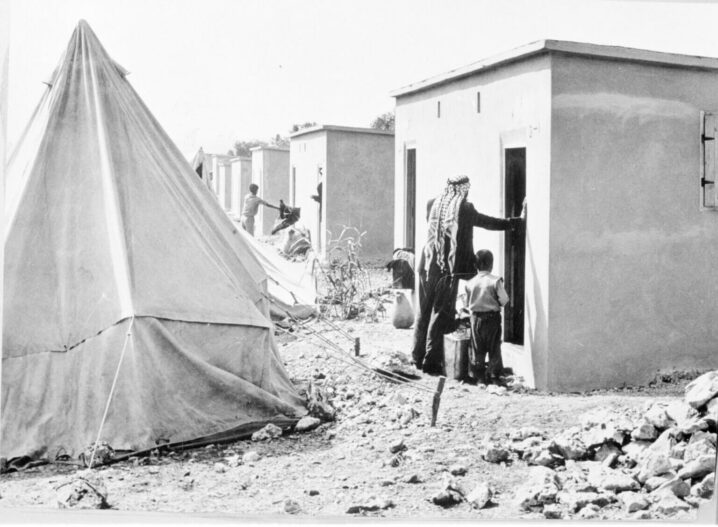

Après la neuvième année passée sous des tentes depuis la Nakba, en 1948, quelque 1 050 réfugiés du camp d’Aida furent convoqués à un centre de distribution afin de prendre livraison des clefs de leurs nouveaux abris faits de parpaings en béton. (Photo : © 1959 UNRWA Archive / Jack Madvo)

Aujourd’hui, Habsa, ses enfants, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants vivent toujours à Aida. Bien qu’ils ne vivent plus dans des tentes et que le camp soit devenu leur « foyer », Habsa n’a pas renoncé à son rêve du retour. Elle dit qu’elle attend le jour où elle pourra retourner à Beit Nattif,

« à nos moutons, nos figuiers et nos oliviers, et notre maison ».

Aujourd’hui, la majorité des résidents de Beit Nattif et leur descendance habite dans les camps de réfugiés de Bethléem : le camp d’Aida, celui d’al-Azza (le camp de Beit Jibreen) et le camp de Dheisheh.

Bien des familles du camp proviennent des mêmes villages dans ce qui est aujourd’hui Israël et partagent aujourd’hui le même pâté de maisons dans le camp abondamment peuplé.

Où que vous alliez dans le camp, il se trouve bien un rappel de ce qui a été perdu, ou volé – pas simplement les lieux, mais les gens aussi. Placardés le long des murs et des ruelles à côté des noms des villages d’origine des habitants avant la Nakba, figurent les noms de ceux qui ont été arrachés par l’occupation brutale au fil des années. Les visages des prisonniers et des martyrs, des jeunes et des anciens, hantent les rues du camp.

Une fresque représentant l’auteur et révolutionnaire de gauche palestinien Ghassan Kanafani sur le mur d’un bâtiment à l’intérieur du camp. (Photo : Malik Hamamra / Mondoweiss) Camp de réfugiés d’Aida, Cisjordanie occupée, mai 2023.

Une fresque représentant la journaliste palestinienne assassinée, Shireen Abu Akleh, peinte sur un autre mur du camp. (Photo : Malik Hamamra / Mondoweiss) Camp de réfugiés d’Aida, Cisjordanie occupée, mai 2023.

Ce que j’ai fini par savoir avec certitude au fil des années où j’ai vécu à Aida, c’est qu’il n’y a pas une seule maison du camp qui n’ait été touchée par l’occupation. Tout d’abord, chaque maison a son histoire de la Nakba, la tragédie qui est unique pour chaque famille mais qui, en même temps, est partagée par toute la communauté.

Chaque maison a également des histoires d’arrestations, d’emprisonnements, de blessures et d’assassinats. Certaines familles ont vu leurs êtres chers revenir à la maison après une séparation de plusieurs années. D’autres n’ont pas eu la même chance. Dans le seul camp d’Aida, il y a près de dix prisonniers politiques frappés de sentences à vie. La plupart ont été arrêtés lors de la première ou de la deuxième intifada pour leurs activités politiques et armées de résistance à l’occupation et ils sont emprisonnés depuis lors, laissant leurs familles dans l’attente de leur retour au foyer.

L’une de celles qu’on fait attendre depuis plus de 30 ans s’appelle Mazyouna Abu Srour. Si la Clef est une caractéristique notoire du camp d’Aida, Mazyouna, elle, est le pilier de la communauté. Dissimulée dans une ruelle tranquille au milieu du camp, derrière un figuier, on peut trouver Mazyouna la plupart du temps assise à l’extérieur de sa porte d’entrée, vêtue d’une vieille thobe (la longue tenue palestinienne traditionnelle) brodée à la main. Âgée aujourd’hui de plus de 80 ans, Mazyouna se déplace un peu plus lentement et a des problèmes de vue. Elle salue tout le monde avec le sourire et n’éloigne jamais personne de sa porte.

Mazyouna Abu Srour est assise devant sa maison dans le camp de réfugiés d’Aïda. Le fils de Mazyouna, Nasser, est emprisonné en Israël depuis 32 ans. (Malik Hamamra/Mondoweiss) Camp de réfugiés d’Aïda, Cisjordanie occupée, mai 2023.

La plupart du temps, elle est entourée de gens – des filles, des voisins, des amis, de jeunes hommes de la communauté qui sont venus prendre de ses nouvelles. Mais aucune de ces personnes n’est celle qu’elle désire vraiment revoir.

Le fils de Mazyouna, Nasser, est dans une prison israélienne depuis plus de 30 ans. Arrêté alors qu’il n’avait guère plus de 20 ans, Nasser vient précisément de célébrer son 52e anniversaire alors qu’il est en prison. Chaque jour, Mazyouna attend son retour.

« Quel est l’avenir ? Avons-nous un avenir ? »,

interroge Mazyouna avec indignation, quand on lui demande ce qu’elle espère pour l’avenir.

« À quoi je pense, si ce n’est à voir mon fils quitter la prison, de sorte que je puisse enfin connaître la paix. Ce qui est arrivé à Nasser détruirait des mondes et j’ai tout porté sur mes épaules. Est-ce que ç’a été facile ? Non, ça n’a pas été facile pour moi. »

La maison de Mazyouna est un sanctuaire consacré à son fils, avec des photos du bien-aimé Nasser collées sur quasiment chaque mur vide, sur chaque surface libre. Tout ce que Mazyouna veut, c’est de tenir à nouveau son fils dans ses bras, de sorte qu’elle puisse mourir en paix.

Des photos de Nasser et d’un de ses proches, prisonnier lui aussi, couvrent les murs de la maison de Mazyouna Abu Srour’s home. (Photos : Mondoweiss)

« 32 années en prison. Il a 53 ans, maintenant. Tous les garçons qui étaient de l’âge de Nasser, ses anciens amis d’école, deviennent aujourd’hui des grands-pères, et Nasser est toujours en prison »,

dit-elle, la voix brisée.

« Comment suis-je censée me sentir, quand je vois cela ? »

« Quelqu’un d’autre se soucie-t-il des prisonniers ? En dehors de Dieu et de leurs mères ? Quelqu’un a-t-il porté un fardeau aussi lourd que celui des mères des prisonniers ? »

Alors que Mazyouna attend le retour de son fils à la maison, d’autres membres âgés du camp attendent le jour où eux-mêmes, ou leurs enfants, retourneront dans leurs villages et foyers d’origine.

Un jeune homme regarde par la fenêtre d’un bâtiment inachevé. (Photo : Malik Hamamra / Mondoweiss) Camp de réfugiés d’Aida, Cisjordanie occupée, mai 2023.

À quelques pâtés de maisons de chez Mazyouna vit Mohammad « Abu Eyad » al-Amir, 65 ans, dans son petit commerce familial de légumes. Mohammad n’était pas encore lors de la Nakba, il est venu au monde peu après et se souvient bien malgré tout de l’histoire de la déportation de sa famille.

« Nous avons tous eu la même histoire [quant à la cause de notre départ]. Nous avons tous entendu les mêmes histoires à propos des forces sionistes. Des histoires de meurtre, de violence et d’oppression. Et c’est ainsi que les gens sont partis »,

dit-il. Chaque jour, dit-il, est un rappel de ce que sa famille et les réfugiés palestiniens en général ont vécu.

Mohammad al-Amir est assis dans son magasin familial de fruits et légumes. (Photo : Malik Hamamra / Mondoweiss) Camp de réfugiés d’Aida, Cisjordanie occupée, mai 2023.

« Quand je traverse le camp, je pense à toutes les anciennes constructions. Avant que nous n’ayons ces actuels immeubles à appartements, nous avions ces petites chambres en béton des Nations unies. Avant cela, nous avons eu des cabanes en tôle, et encore avant cela, nous n’avions que les tentes et le sol »,

raconte-t-il.

« Il n’y a rien de pire qu’une vie dans un camp de réfugiés. Mais que pouvons-nous faire ? Nous n’avons pas d’autre option. »

Bien que Mohammad soit né et qu’il ait été élevé dans le camp, et qu’il n’a en fait jamais vu le village de sa famille, quand on lui demande d’où il est, il ne dit pas « du camp d’Aida ».

Exactement comme dans les douzaines d’autres camps de réfugiés palestiniens en Palestine occupée et dans les pays voisins comme la Jordanie, la Syrie et le Liban, quand vous demandez à n’importe quel réfugié palestinien d’où il vient, il ne vous dira pas « Aida » ni le nom du camp où il est né et a été élevé.

Un quartier du camp de réfugiés d’Aida. (Photo : Malik Hamamra / Mondoweiss) Camp de réfugiés d’Aida, Cisjordanie occupée, mai 2023.

Eid Jawareesh, 72 ans, a passé toute son existence dans le camp. Mais il dit fièrement qu’il est du village d’al-Malha – un village pittoresque de Jérusalem, d’où proviennent de nombreux résidents du camp d’Aida. Aujourd’hui, al-Malha est surtout connu pour son centre commercial et son zoo, construits par les autorités israéliennes sur les terres du village. Bien des maisons d’origine sont toujours debout, occupées aujourd’hui par des colons juifs, alors que les propriétaires d’origine, comme Eid, doivent passer leur vie dans le camp de réfugiés surpeuplé.

« Mon père et mes grands-parents étaient des fermiers,»

nous dit Eid.

« Peut-être, si j’étais né à al-Malha, aurais-je été fermier moi aussi. »

Eid Jawareesh est assis dans sa maison dans le camp de réfugiés d’Aida. (Photo : Malik Hamamra / Mondoweiss) Camp de réfugiés d’Aidaa, Cisjordanie occupée, mai 2023.

Même la génération plus jeune, des gosses de huit ans tout juste, vous diront le nom de leurs villages d’origine si vous leur demandez d’où ils viennent. Et, quant à ceux qui sont trop jeunes pour comprendre, les gosses un peu plus âgés qu’eux ne manqueront certainement pas de le leur dire.

Ayham, 12 ans, et Mahmoud, 6 ans, sont dans la rue à l’extérieur d’un magasin local qui vend des jouets dans leur quartier du camp. Mahmoud défait la ficelle d’un cerf-volant que les deux viennent tout juste d’acheter. Il porte un t-shirt du Centre des jeunes, avec sur le devant une carte de la Palestine et les mots « Retourner est notre droit et notre volonté ».

Quand nous demandons aux deux enfants d’où ils viennent, Mahmoud répond timidement « Aida ». Quand on lui demande d’où il est originaire, avec hésitation, il répond : « De Palestine ? » Ayham y va d’un gloussement et dit : « Je suis de Ras Abu Ammar », un village de la périphérie de Jérusalem-Est qui a été dépeuplé par les milices sionistes en 1948. En entendant cela, Mahmoud lui emboîte le pas avec excitation : « Ras Abu Ammar ! Je suis de là aussi. »

Les deux garçons sont nés et ont été élevés à Aida, et ils n’ont jamais connu d’autre foyer en dehors des allées peuplées et étroites du camp, avec le gargantuesque mur de l’apartheid israélien qui entoure le camp. Mais ils connaissent Ras Abu Ammar, ne serait-ce que de nom, et savent que c’est leur foyer.

En parcourant le camp, vous tomberez sur des douzaines – des centaines, en fait – de gosses comme Mahmoud et Ayham. La plupart du temps, les enfants jouent dans la rue – les seuls espaces en dehors de leur maison où ils peuvent courir un peu partout. Mais les rues ne sont pas des endroits où les enfants peuvent jouer, surtout ces rues-là. Les enfants doivent éviter un certain nombre d’obstacles – les voitures qui parcourent les ruelles étroites, les nids de poule et les voies non pavées, les sites de construction en activité et le pire de tous les dangers, les forces israéliennes.

Un groupe de gamins de retour de l’école, près du mur de l’apartheid israélien qui longe le camp de réfugiés d’Aida. (Photo : Malik Hamamra / Mondoweiss) Camp de réfugiés d’Aida, Cisjordanie occupée, mai 2023.

En 2017, le camp d’Aida a été désigné comme l’endroit de la planète le plus ciblé par les gaz lacrymogènes, et ce, dans une étude commune de l’ONU et de l’Université de Californie de Berkeley. En raison de la proximité du camp avec une base permanente de l’armée israélienne, le camp est soumis à des raids de routine, au cours desquels les forces israéliennes lancent des gaz lacrymogènes, tirent des balles enrobées de caoutchouc, et même des munitions réelles contre les gens – la plus généralement, contre de jeunes garçons. Parfois, certains de ces gosses sont tués et, d’autres fois, ils sont arrêtés.

Au fil des années, la communauté d’Aida s’est réunie dans un effort de réduire le nombre de gosses qui passent leur temps dans les rues. Aida est unique en ce sens qu’il dispose de trois centres de jeunesse locaux qui mettent à la disposition des enfants et des jeunes du camp des endroits pour étudier, s’exprimer et nourrir des contacts sociaux en dehors de leur foyer et de leur école.

Mais, à la fin de la journée, à cause du manque d’espace dans le camp, ces centres ne proposent presque uniquement que des activités en intérieur – en dehors des occasionnelles excursions à la campagne ou des camps d’été. Même les centres eux-mêmes font l’objet de raids. Le seul terrain de jeu en extérieur du camp est situé à quelques mètres à peine de la base militaire israélienne et est régulièrement aspergé de gaz lacrymogènes. Un nouveau terrain de football a été aménagé par le conseil local du camp, mais même l’endroit est gâché pat la vue du mur.

Des jeunes Palestiniens jouent dans une ruelle du camp. (Photo : Malik Hamamra / Mondoweiss) Camp de réfugiés d’Aida, Cisjordanie occupée, mai 2023.

Et c’est ainsi qu’au vu de la limitation des espaces de jeu pour les enfants, un grand nombre d’entre eux se tournent vers les jeux vidéo. Du fait que bien des familles n’ont pas les moyens d’acheter des consoles de jeux très chères pour leurs enfants, un résident du camp, affectueusement surnommé « Abu Jado », a converti son vieux garage au cœur du camp en une salle plus ou moins artisanale de jeux vidéo. Pour le prix très modique de 1 shekel (env. 0,27 USD), les gosses peuvent jouer sur une PlayStation et d’autres jeux informatiques. De nombreux jeunes et adolescents viennent passer leur temps ici après l’école ou pendant le week-end.

N’importe quel jour, s’ils ne traînent pas dans le voisinage de la rue, on peut trouver les deux amis Eid, 13 ans, et Saif, 11 ans chez « Abu Jado » en train de jouer sur une PlayStation.

« J’aime bien de venir ici et de m’amuser. On ne peut aller nulle part. Où sommes-nous censés aller, dans ce camp ? »,

répond Eid quand nous lui demandons s’il aime venir chez Abu Jado.

Saif donne une réponse similaire :

« Je viens ici pour jouer sur une PlayStation et un ordinateur, avec mes amis. Il n’y a pas d’autre endroit où jouer, dans le camp. Il n’y a rien d’autre à faire, ici. »

Quand nous demandons aux garçons ce qu’ils souhaiteraient avoir dans le camp, tous deux répondent :

« Une piscine ! »

Saif ajoute qu’il aimerait aussi avoir « un jardin et un grand terrain de jeu ».

Photo : Mondoweiss

Photo : Mondoweiss

Dans le camp, qui héberge plus de 6 000 personnes sur une superficie de 66 hectares, on rencontre bien des personnes comme Abu Jado. Des gens qui proposent des idées créatives et des solutions à la situation dans laquelle eux-mêmes sont plongés.

Au bas de la ruelle qui passe devant la salle de jeux d’Abu Jado, Ameer, 12 ans, et son cousin un peu plus âgé gèrent un magasin de location de scooters électriques qu’ils ont installé dans un vieux conteneur maritime. Ameer dit qu’il aime surtout les scooters parce qu’il peut faire des tours dessus avec ses amis. Quand on lui demande pourquoi lui et son cousin ont ouvert le magasin, il rigole timidement et dit :

« Pour se faire un peu d’argent en plus et, ainsi, les gosses peuvent s’amuser et passer le temps. »

Ameer Jado loue des scooters électriques aux autres enfants du camp. Il dit que ça lui rapporte un peu d’argent en plus, mais que ça lui procure aussi quelque chose d’amusant à quoi il peut passer son temps. (Photo : Malik Hamamra / Mondoweiss) Camp de réfugiés d’Aida,

Juste au-delà de la Clef du Retour se trouve une boutique de souvenirs qui partage le même nom. Elle est tenue par un natif des lieux et par ses fils, qui ont pris les armements qui servent contre eux et les ont transformées en œuvres d’art. Bombes de gaz lacrymogène, grenades incapacitantes et balles enrobées de caoutchouc ont été converties en bijoux et en éléments de décoration intérieure, et sont proposés aux touristes qui viennent dans le camp dans le cadre de l’industrie en plein développement du tourisme politique alternatif en Palestine.

Abdelrahman, plus connu sous son surnom « Abood », a 20 ans et il gère la boutique, alors que son père assure la partie artistique dans l’atelier de la maison familiale. La plupart du temps, on peut trouver Abood assis derrière le comptoir de la vieille boutique – aux murs et aux tables encombrés de différents objets d’art et d’artisanat et autres antiquités. S’il n’est pas dans la boutique en train de réaliser une vente, il est quelque part à l’extérieur occupé à bavarder avec ses amis et voisins lorsqu’ils passent.

Parfois, il lui arrive de penser à ce que pourrait être sa vie s’il n’était pas un réfugié et si ses grands-parents n’avaient pas été expulsés de leur village, Deir Aban, dans la périphérie de Jérusalem, à quelques kilomètres à peine d’Aida. Une grande partie de Deir Aban a été détruite durant la Nakba, quoique certaines structures soient restées. Désormais, quatre colonies israéliennes surplombent la terre de Deir Aban.

« Je crois que si je n’avais pas été un réfugié, j’aurais aimé grandir là où mes parents ont grandi avant moi et apprendre les choses qu’eux-mêmes ont apprises. J’aurais fait quelque chose d’autre de ma vie, quelque chose qui aurait été utile à ma famille, à notre terre, à notre peuple »,

nous dit Abood.

Abdelrahman « Abood » al-Waara, 20 ans, passe ses journées à travailler dans la boutique de souvenirs familiale. Abood dit que, si sa famille n’avait pas été chassée de chez elle et obligée de se réfugier, il aurait pu être fermier ou rêver d’autre chose que de la liberté. (Photo : Malik Hamamra / Mondoweiss) Camp de réfugiés d’Aida, Cisjordanie occupée, mai 2023.

Quand on lui demande quels rêves il aurait pu avoir, si sa vie avait été différente, il répond :

« Ç’aurait été un rêve plus simple, quelque chose qui n’aurait pas eu trait qu’à la liberté, rien qu’un simple rêve de la vie normale. »

Tout en haut de la rue qui passe devant le magasin de la famille d’Abood, se trouve un camion noir et orange, parqué juste contre le mur de l’apartheid et une tour de garde israélienne qui ne sert plus aujourd’hui. De la fumée sort du camion et une odeur alléchante de poulet et de kebab flotte sur l’environ. C’est le seul foodtruck d’Aida et il n’a pas de nom. Les résidents du camp l’ont tout simplement baptisé « Muntassir », du nom du jeune homme qui l’a ouvert.

Le foodtruck de Muntassir, garé en face du mur de séparation d’Israël. (Photo : Malik Hamamra / Mondoweiss) Camp de réfugiés d’Aida, Cisjordanie occupée, mai 2023.

Muntassir, 31 ans, a lancé son foodtruck il y a deux ou trois ans pour compléter ses revenus en tant que garde de la sécurité, après qu’il s’était marié et qu’il s’était mis à avoir des enfants. Il avait vite compris que ses sandwiches au poulet ou au kebab étaient très demandés et il avait finalement embauché un de ses cousins pour l’aider dans son travail.

« Nous n’avons ni l’espace ni l’argent pour ouvrir de grands restaurants, par exemple à l’extérieur du camp, parce que c’est trop cher, de sorte que c’est avec cela que nous avons débarqué »,

dit-il.

« Le camp est différent aujourd’hui de ce qu’il était à l’époque où j’ai grandi, il est plus peuplé, mais il y a moins d’opportunités d’emploi du côté de l’UNRWA. De sorte que, ces jours-ci, il nous faut bien faire tout ce que nous pouvons pour nous-mêmes. »

« Les entreprises et organisations palestiniennes ne paient pas des salaires convenables à leur personnel et elles ne respectent même pas les droits des travailleurs. Ainsi donc, ce que vous pouvez faire de mieux, c’est ouvrir quelque chose pour vous-même. »

Les clients de Muntassir, comme ceux de tous les autres magasins d’alimentation ou supermarchés, servent presque exclusivement les résidents du camp, hormis l’un ou l’autre touriste de temps à autre. Le camp voit rarement des visiteurs de la ville voisine de Bethléem ou d’autres Palestiniens qui ne sont pas des réfugiés.

Pour une part importante, c’est dû à des notions préconçues, à des stéréotypes et à des conceptions erronées à propos des réfugiés et des gens qui vivent dans les camps. Il existe une croyance communément enracinée chez les habitants des villes et des villages selon laquelle les camps sont des endroits de misère noire et de violence, peuplés de gens sans éducation et sans culture. Une notion a cours, c’est que les résidents du camp, et particulièrement les jeunes hommes et les ados, sont des « voyous » et des « fauteurs de troubles ».

Muntassir Abu Srour (à droite) gère un foodtruck dans le camp de réfugiés d’Aida. Il dit que, dans le cadre de l’économie actuelle, l’une des rares façons pour les jeunes d’en arriver au succès financier et à l’indépendance consiste à tenter de lancer leur propre entreprise. (Photo : Malik Hamamra / Mondoweiss) Camp de réfugiés d’Aida, Cisjordanie occupée, mai 2023.

C’est une question dont mes amis ne cessent de parler et une chose à laquelle j’ai assisté moi-même. Quand vous quittez le camp, par exemple pour aller faire des achats en ville, ou inscrire votre enfant à l’école, les gens vous demanderont où vous vivez. Lorsque vous dites que vous vivez dans le camp, cela entraîne souvent toute une série d’émotions, comme le dégoût, la crainte, l’embarras, voire carrément la discrimination.

C’est une longue histoire qui provient surtout du fait que les camps sont des endroits d’une pauvreté abjecte. Les gens ont tout perdu durant la Nakba, de sorte que, lorsque les camps ont été créés, ses résidents n’avaient ni terre, ni bétail, ni argent pour s’offrir la moindre mobilité sociale ou économique. Dans bien des camps, la pauvreté écrasante se traduisait par un manque d’éducation, le chômage, des confrontations avec les autorités locales et, dans certains camps, la prolifération de la drogue et des armes.

Deux jeunes hommes flânent dans un atelier de réparation local du camp de réfugiés d’Aida. (Photo : Malik Hamamra / Mondoweiss) Camp de réfugiés d’Aida, Cisjordanie occupée, mai 2023.

À Aida, les résidents se sont échinés au fil des années en vue d’atténuer ces problèmes internes de leur camp, promouvant l’enseignement, les initiatives contre la drogue et les programmes de travail par le biais des centres communautaires locaux. N’empêche que les stéréotypes et les notions préconçues sont restés un point sensible chez bon nombre de résidents du camp, surtout parmi les jeunes.

« Je pense qu’il règne une opinion chez les gens, qui s’imaginent que nous sommes tout simplement de pauvres réfugiés sans éducation et ignorants. En tant que tels, nous ne devrions pas avoir accès aux mêmes droits. Voilà généralement ce que les gens pensent de nous »,

déplore Abood.

Muntassir exprime des sentiments similaires :

« Les gens à l’extérieur du camp pensent que nous vivons dans des taudis et dans la crasse, et que nous vivons dans une société sans culture. Mais si vous regardez un peu partout dans le camp, vous trouverez un grand nombre de personnes ayant fait des études, des médecins, des diplômes, etc. »

Un groupe de garçons traîne dans une rue. (Photo : Malik Hamamra / Mondoweiss) Camp de réfugiés d’Aida, Cisjordanie occupée, mai 2023.

Dima Jawareesh, 19 ans, une réfugiée de la 4e génération, est étudiante à l’université locale de Bethléem. Elle dit qu’elle-même et ses autres amies du camp sont souvent jugées en fonction de l’endroit où elles vivent.

« Parfois, les gens émettent des jugements à notre propos ; cela dépend de la façon dont ils ont été élevés et aussi des notions préconçues qu’ils ont sur les camps et les réfugiés. Il y a ce stéréotype concernant les filles du camp et qui dit que nous sommes un peu rugueuses sur les bords, pas ‘comme il faut’ comme les filles de la ville »,

dit-elle.

Dima Jawareesh, 19 ans, dit qu’elle et les autres filles de son âge dans le camp de réfugiés sont confrontées à des préjugés de la part des gens de la ville et de l’extérieur du camp. (Photo : Malik Hamamra/Mondoweiss) Camp de réfugiés d’Aida, Cisjordanie occupée, mai 2023.

« Mais les filles du camp sont plus fortes que n’importe quel homme à l’extérieur du camp »,

poursuit-elle de façon plus confidentielle, suscitant quelques rires de la part de son père et de sa mère, qui sont assis en face d’elle dans la salle de séjour.

« Nous avons vécu plus de confrontations que vous ne pourriez imaginer. Nous sommes plus que capables de nous occuper de nous-mêmes »,

poursuit-elle, faisant allusion aux raids israéliens quasi quotidiens contre le camp.

« Il n’y a pas de différence entre les filles des villes et celles des camps. Quelle serait cette différence ? Parce que nous vivons dans les camps ? Nous sommes capables, nous sommes respectables et nos familles prennent soin les unes des autres, au contraire de ce que les gens pensent. La plupart d’entre nous ont reçu de l’éducation, nous avons des diplômes. Nous avons autant de culture, nous avons reçu autant d’éducation, même si nous sommes des réfugiés. »

En passant devant le centre local de la jeunesse, nous arrêtons Mustafa al-Araj, un habitant du coin qui est en même temps guide touristique. Sa famille est originaire du village d’al-Walaja, à la périphérie de Jérusalem, à quelques kilomètres à peine d’Aida. Pendant des années, Mustafa a exercé toutes sortes d’emplois ingrats, jusqu’au moment où il est retourné à l’école pour décrocher un certificat de guide touristique.

« Il existe une notion préconçue à propos du camp, disant que c’est un lieu non civilisé, que les gens n’y sont pas instruits. Mais ce n’est pas le cas aujourd’hui »,

nous dit Mustafa.

« Si quelqu’un vient dans le camp, il trouvera les gens plus éduqués, et même avec plus de culture, qu’en dehors du camp. »

« Notre génération a fait en sorte de modifier cette réalité. »

Mustafa al-Araj est né et a grandi dans l camp de réfugiés d’Aida. Sa famille est originaire du village d’al-Walaja, qui se trouve à la périphérie de Bethléem, entre cette dernière et Jérusalem. Bien qu’une partie d’al-Walaja soit restée habitée par des Palestiniens jusqu’à nos jours, une grande partie des terres historiques du village ont été saisies pendant la Nakba de 1948, et une fois encore en 1967, quand Israël a illégalement annexé Jérusalem et occupé la Cisjordanie. Mustafa est guide touristique et il accompagne des randonnées politiques alternatives en instruisant les visiteurs étrangers sur l’occupation et sur la réalité de la vie dans les camps. (Photo : Malik Hamamra / Mondoweiss) Camp de réfugiés d’Aida, Cisjordanie occupée, mai 2023.

Nous interrogeons Mustafa sur certains aspects positifs de la vie dans le camp. Il répond franchement :

« Si nous voulons parler des côtés positifs de la vie dans le camp, on ne peut parler que de la communauté et des gens uniquement. »

« Mais, à part ça, la vie est pénible, dans le camp. Regardez autour de vous, il y a une pénurie de services, d’infrastructures, d’enseignement adéquat, etc. »

Pour dire les choses simplement, les gens ont tenté d’améliorer le plus possible la situation dans laquelle ils vivent mais, au bout du compte, la vie dans le camp n’a rien de facile et les effets de la Nakba – la perte de la terre, de la richesse, et de tout un héritage – sont toujours ressentis de nos jours. Ces pertes sont aggravées par le fait que les réfugiés dans les camps s’appuient largement sur l’UNRWA pour les services essentiels comme l’enseignement, les soins de santé, l’hygiène, les emplois et l’aide humanitaire.

Une femme et son enfant sur le toit d’une maison. (Photo : Malik Hamamra / Mondoweiss) Camp de réfugiés d’Aida, Cisjordanie occupée, mai 2023.

Mais, ces dix ou quinze dernières années, les résidents déplorent un déclin rapide dans la quantité et la qualité des services fournis par l’UNRWA. Ces dernières années, l’agence a été confrontée à des pressions politiques croissantes de la part d’Israël et de l’administration Trump, à des scandales de corruption interne et à un déclin général du financement par les donateurs. Plus que tout, ces problèmes ont impacté les existences des réfugiés palestiniens vivant dans des camps comme Aida et qui dépendent grandement, pour leur survie, de l’UNRWA et de ses services. Quand l’UNRWA souffre, les réfugiés souffrent aussi.

Cela n’a pas été plus évident que ces tout derniers mois, quand les travailleurs sanitaires du camp employés par l’UNRWA ont mené des grèves récurrentes, se plaignant des bas salaires au beau milieu d’une inflation à la hausse et de l’absence de sécurité de l’emploi – la plupart des travailleurs, même ceux qui travaillent pour l’UNRWA depuis des dizaines d’années, sont employés sous des contrats temporaires.

En raison du refus de l’UNRWA de répondre aux revendications des travailleurs, la grève s’est poursuivie. Pour cette raison et du fait que la ville de Bethléem ne délivre pas le moindre service au camp, les rues d’Aida, aujourd’hui, sont anormalement sales du fait que les déchets s’accumulent dans les rues et autour des décharges locales.

La décharge du camp de réfugiés d’Aida déborde, surtout depuis que les travailleurs sanitaires employés par l’UNRWA se sont mis en grève contre les bas salaires et l’absence de sécurité de l’emploi. (Photo : Malik Hamamra / Mondoweiss) Camp de réfugiés d’Aida, Cisjordanie occupée, mai 2023.

Mohammad Nimr, 49 ans, est un bénévole local qui essaie de maintenir la propreté dans le camp. Il ne travaille pas pour le département sanitaire de l’UNRWA mais, la plupart des jours, on peut le croiser avec son balai et sa poubelle roulante en train de ramasser des déchets dans la rue.

« Quand les travailleurs se mettent en grève, il n’y a personne d’autre pour faire ce boulot. Ainsi donc, j’essaie d’aider là où je peux. Chaque jour, je pars de ‘Daar Khraiwesh’, je fais tout le chemin vers ‘Daar Jado’ »,

dit Nimr, en utilisant le nom des familles du camp pour indiquer les divers quartiers qu’il visite (au lieu de noms de rues et de numéros, telle est la façon dont les résidents du camp se débrouillent pour désigner les endroits où se rendre).

« Toutes les heures de la nuit, je ramasse les déchets. C’est du simple bénévolat. Je le fais pour faire quelque chose de bien pour le camp et pour mes voisins »,

dit-il. Au moment où nous parlons à Nimr, une femme âgée passe et se met à le réprimander pour n’avoir pas ramassé les saletés devant sa porte. Les deux ont une petite dispute, avant que la femme n’agite la main de mécontentement et ne s’en aille. Nimr se met à rire : « C’est ma tante. »

« Dans le camp, nous sommes un seul peuple, nous prenons soin les uns des autres. Il n’y a pas de différence entre nous, ni entre ceux d’un village et ceux d’un autre. Nous sommes tous ensemble, nous sommes un. Même si ma tante s’est prise un peu la tête contre moi, bien sûr que je continuerai à être gentil avec elle et que je ramasserai ses ordures »,

dit-il en souriant.

Notre interaction avec Nimr et sa vieille tante a mis dans le mille de ce qu’est la vie dans le camp. Dans un espace aussi surpeuplé et aussi restreint, les gens vivent littéralement les uns au-dessus des autres. La vie privée est pour ainsi dire inexistante. Vos allées et venues se font sous la surveillance constance des voisins et de la famille. Certaines maisons sont si proches l’une de l’autre que l’on peut entendre les conversations de ses voisins. Il circule une blague dans le camp qui dit que si un couple s’entredéchire, ne lui demandez pas pourquoi, mais posez la question aux voisins.

Un adolescent palestinien descend une allée étroite du camp de réfugiés d’Aida. Le camp héberge plus de 6 000 personnes qui vivent dans une zone de 66 hectares (0,66 km²), ce qui en fait un lieu exigu et surpeuplé. Bien des logements du camp sont extrêmement proches les uns des autres, ce qui signifie que les résidents disposent de peu d’intimité à l’intérieur même de leur propre logement. (Photo : Malik Hamamra / Mondoweiss) Camp de réfugiés d’Aida, Cisjordanie occupée, mai 2023.

Et, pourtant, malgré les problèmes qui apparaissent naturellement quand on vit mutuellement dans une proximité aussi étroite et dans une telle pénurie de ressources, il existe comme un sentiment tangible de camaraderie, d’impression d’être tous sur le même bateau. La réalité, c’est que, quelles que soient les petites querelles de voisinage ou les problèmes communautaires qui peuvent se poser, le camp prend bien soin de lui-même.

Dans les bons moments comme les mauvais, la famille, les amis et les voisins – des voisins qui n’ont pas changé depuis 75 ans, soit sur plus de 4 générations –, tout le monde partage l’expérience commune consistant à vivre dans un endroit qui donne l’impression d’être un foyer dans tous les sens du terme, mais qui n’en est pas un. C’est un lien inexplicable, et indestructible en même temps, et réellement unique, entre les habitants du camp.

Un garçon promène son ami en chaise roulante dans les rues du camp. (Photo : Malik Hamamra / Mondoweiss) Camp de réfugiés d’Aida, Cisjordanie occupée, mai 2023.

Si quelqu’un du camp est malade ou a eu un accident, la moitié du camp viendra lui rendre visite à l’hôpital, histoire de vérifier si le membre de la communauté s’en sort bien. La même chose vaut pour les enterrements, les mariages, des remises de diplôme, les libérations de prisonniers et tout ce qu’on peut encore imaginer. En cas de décès, le camp tout entier est en deuil et, en de meilleures circonstances, tout le camp fait la fête.

Cette histoire partagée et ce sens de la responsabilité et de la lutte communes sont évidents dans les commémorations annuelles de la Nakba qui ont lieu le 15 mai. Cette semaine a marqué les 75 années qui se sont écoulées depuis la Nakba. Alors que les rues un peu partout en Cisjordanie et dans la ville de Bethléem étaient relativement calmes, en comparaison avec les protestations des années précédentes, les résidents d’Aida, jeunes et moins jeunes, ont marché main dans la main à travers le camp, le long du mur et de la base militaire d’Israël qui les enferment quotidiennement, jusqu’à la principale tour militaire israélienne et la base dans le nord de Bethléem, afin d’adresser à Israël un message disant qu’après 75 ans, personne n’avait oublié la Nakba ni le droit au retour.

Le mur de l’apartheid israélien court sur toute la longueur du camp de réfugiés d’Aida. (Photo : Malik Hamamra / Mondoweiss) Camp de réfugiés d’Aida, Cisjordanie occupée, mai 2023.

Chaque année, le jour de la Nakba, les résidents et activistes du camp participent à une action populaire. Une certaine année, ils ont façonné la Clef du Retour qui se trouve désormais à l’entrée du camp ; une autre année, ils ont construit un « train du retour » et ont tenté de le faire rouler jusqu’au check-point 300 qui bloque l’accès à Bethléem à partir de Jérusalem. (Bien sûr, les soldats israéliens leur ont tiré dessus et les ont aspergés de gaz lacrymogène.)

Cette année, les gens du camp s’y sont mis tous ensemble pour placer des pierres tombales sur les tombes des résidents d’Aida décédés, avec l’inscription : « Même les morts retourneront », suivie des noms des villages d’origine des personnes décédées.

Au moment où les résidents du camp plaçaient les pierres tombales, des soldats israéliens de la base ont lancé des gaz lacrymogènes contre les participants, parmi lesquels de nombreux enfants. C’était un rappel dégrisant de ce que, dans la vie et dans la mort, il n’y a pas de paix sous l’occupation et la domination coloniale d’Israël.

Sur les tombes des réfugiés palestiniens du camp d’Aida, les résidents du camp placent des pierres tombales sur lesquelles on peut lire : « Même les morts retourneront ». (Photo : PNN

C’était un autre rappel de ce que, 75 ans plus tôt, ils avaient été expulsés de leurs maisons et qu’aujourd’hui, même en ce séjour temporaire, ils sont une fois de plus forcés de s’en aller.

Pour de nombreux résidents du camp d’Aida, la maison d’origine ne se trouve éloignée que d’un trajet en voiture ou en bus. Pourtant, la plupart ne s’y rendront jamais, en fait, dans ce qui constitue leurs vraies maisons. Comment décririez-vous la douleur de vivre dans un camp de réfugiés, dépouillé de l’existence que vous auriez dû normalement hériter, quand vous savez que votre maison – pour autant qu’elle soit toujours debout – ou votre terre n’est qu’à un jet de pierre d’où vous êtes et qu’elle est occupée par les descendants des gens qui vont ont expulsés ?

Peut-être la douleur est-elle le mieux exprimée par la réalité consistant à se faire asperger de gaz lacrymogène alors que l’on commémore ceux qui sont morts – morts en attendant leur retour.

*****

Yumna Patel est la directrice des infos sur la Palestine de Mondoweiss

est la directrice des infos sur la Palestine de Mondoweiss

*****

Publié le 20 mai 2023 sur Mondoweiss

Traduction : Jean-Marie Flémal, Charleroi pour la Palestine