Pourquoi l’arrestation de Nasser Al-Lahham par Israël est-elle bien plus qu’une question de liberté de la presse ?

Nasser Al-Lahham n’est pas un journaliste ordinaire. Depuis des décennies, son travail constitue une chronique du pouls de la résistance palestinienne. Et voilà qu’Israël cherche à réduire ce pouls au silence.

L’arrestation de Nasser Al-Lahham concerne bien davantage que la liberté de la presse.

Rima Najjar, 9 juillet 2025

Le journalisme palestinien n’est pas qu’un combat pour la visibilité – ce sont les archives imbrûlables de la survie et elles survivront à l’occupation qui tente de les réduire au silence.

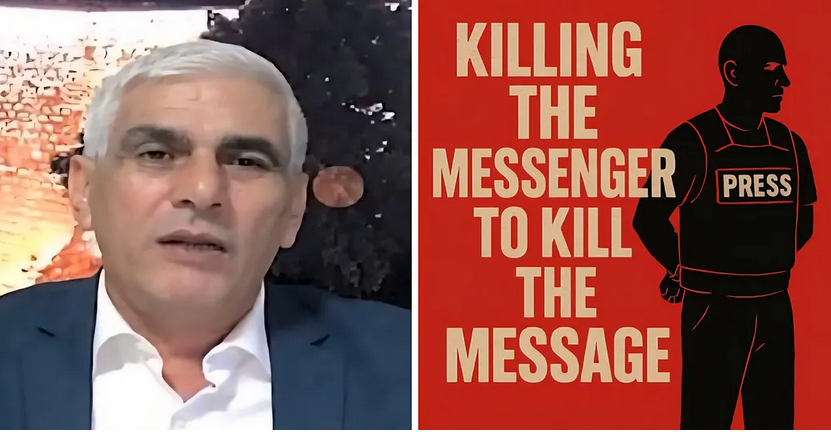

Avant l’aube du 7 juillet 2025, à Bethléem, les forces israéliennes faisaient intrusion au domicile de Nasser Al Lahham – un journaliste vétéran, rédacteur en chef de Ma’an News, et responsable du bureau palestinien d’Al Mayadeen. Arraché de son appartement sans inculpation, il devenait l’un des dizaines de travailleurs des médias palestiniens à être incarcérés dans le cadre de la détention administrative. Mais Al-Lahham n’est pas un journaliste ordinaire. Depuis des décennies, son travail constitue une chronique du pouls de la résistance palestinienne. Et voilà qu’Israël cherche à réduire ce pouls au silence.

Il n’y arrivera pas.

L’arrestation d’Al-Lahham n’a rien d’un acte voyou ou gratuit. Elle fait partie d’une campagne savamment orchestrée en vue d’oblitérer en même temps le journalisme palestinien.

Depuis 2023, Israël mène une vaste offensive contre les journalistes de Gaza, de Cisjordanie et d’ailleurs. Le tribut est sidérant : 217 journalistes tués rien qu’à Gaza – beaucoup portaient leur vareuse de presse, beaucoup étaient en plein travail. Farah Omar et Rabih Al-Maamari, d’Al Mayadeen, ont été assassinés par une frappe de précision au Sud-Liban. Shireen Abu Akleh, Ghufran Warasneh, Fadel Shana’a — leurs noms remplissent les cimetières et les requêtes judiciaires. Ce ne sont pas des tragédies. C’est de la politique.

Le droit international est explicite. Les journalistes sont des civils, en vertu de l’article 79 des Conventions de Genève. Les résolutions de l’ONU réclament la protection de la presse. Mais, en Palestine, ces sauvegardes s’écroulent de la même façon que les salles de presse bombardées qu’elles sont pourtant censées protéger. Des bureaux de médias sont rasés, des tentes de presse mitraillées. Des organes de presse comme Al Jazeera et Al Aqsa TV sont carrément interdits. Le but n’est pas que de détruire des infrastructures, il est d’oblitérer la narration palestinienne même.

Dans ce cas, vers qui peuvent se tourner les journalistes palestiniens ? Certes pas vers l’Autorité palestinienne. Fragmentée par la géographie et liée à Israël par la coordination sécuritaire, l’AP n’a ni la capacité ni même l’intention politique de les défendre. Les journalistes de Gaza travaillent en état de siège. Les voix des exilés sont étouffées.

Des organisations de la société civile, comme Al-Haq, Addameer, Samidoun et le Centre palestinien pour les droits humains (CPDH) luttent depuis très longtemps pour répertorier les abus et insister pour que justice soit rendue. Elles aussi, désormais, sont des cibles ; Israël les catalogue comme des « organisations terroristes », ferme leurs bureaux, emprisonne leur personnel et criminalise leurs réseaux de solidarité à l’étranger.

Cette offensive émane de la peur éprouvée par Israël. Malgré la supériorité écrasante de l’ennemi, la résistance armée palestinienne a ouvert des brèches dans les prétentions israéliennes à l’invincibilité militaire. Entre-temps, la solidarité mondiale s’amplifie autour des voix palestiniennes. C’est pourquoi la répression a gagné en intensité. Israël ne se contente plus de dissimuler des faits – il est occupé à fabriquer un mythe : celui d’une domination incontestable, du silence des Palestiniens, d’un conflit sans témoins.

Mais les archives ne brûleront pas.

La violence épistémique -> Oblitération de la narration

-Mémoire culturelle sous le feu

-Le témoignage devient une menace

-Les archives deviennent un champ de bataille

-Le journalisme devient résistance

« Les archives sont vivantes. La narration émergera du silence. »

Devant les tribunaux, sur les campus et au sein des mouvements transnationaux, un nouveau cadre prend forme. Les organisations palestiniennes recadrent la destruction des médias comme une violence épistémique – une agression systématique contre la mémoire, contre le savoir et contre la voix de la communauté. Les mémoires juridiques aujourd’hui font bien plus que de compter des victimes ; elles dénoncent toute une architecture de l’oblitération.

Intellectuels et activistes du monde entier se rassemblent autour de termes comme apartheid épistémique et suppression du discours (par exemple, en refusant de croire en la validité des systèmes de savoir autochtones, en supprimant des manuels les histoires des groupes opprimés, en discréditant le témoignage de quelqu’un en raison de sa race, de son genre ou de sa classe). Ce ne sont pas que des conceptions académiques – ce sont également des appels à l’action dans une bataille pour la souveraineté épistémique : le droit d’un peuple à sauvegarder et à affirmer ses vérités.

Même au sein des Nations unies, des changements sont en cours. La Commission d’enquête de 2025 a accusé Israël d’essayer d’« oblitérer la mémoire culturelle palestinienne ». Des rapporteurs spéciaux ont mis en garde en disant que la destruction des archives, des écoles et des médias équivalait à une extermination culturelle. Le langage de la violence épistémique n’a pas encore fait son entrée dans la doctrine internationale – mais les vannes s’ouvrent.

Ce moment exige plus que des appels à la liberté de la presse. Il requiert la reconnaissance des journalistes, des poètes et des archivistes en tant que ligne de front des défenseurs de la survie collective. Il exige que la violence épistémique soit nommée, condamnée et poursuivie. Et il insiste de façon inflexible : Si les lois internationales ne protègent pas les diseurs de vérité palestiniens, dans ce cas, la conscience mondiale doit s’exprimer par leur entremise, en se servant de leurs mots, de leurs médias.

Wesley Lowery, un journaliste lauréat du prix Pulitzer, a écrit un livre intitulé They Can’t Kill Us All (Ils ne peuvent nous tuer tous), popularisant cette expression, qui émerge de la tristesse et de la rage et qui affirme le refus d’être intimidé par la violence systémique.

La résistance palestinienne à l’oblitération ne se termine pas sur des arrestations ou des assassinats. Elle vit dans ceux qui continuent de filmer, d’écrire, d’enseigner – ils ne peuvent nous tuer tous. Les archives respirent. Et leurs gardiens ont cessé d’en demander la permission.

*****

Rima Najjar est une Palestinienne dont la branche paternelle de la famille provient du village dépeuplé de force de Lifta, dans la périphérie occidentale de Jérusalem et dont la branche maternelle de la famille est originaire d’Ijzim, au sud de Haïfa. C’est une activiste, une chercheuse et une professeure retraitée de littérature anglaise, à l’Université Al-Quds, en Cisjordanie occupée.

Rima Najjar est une Palestinienne dont la branche paternelle de la famille provient du village dépeuplé de force de Lifta, dans la périphérie occidentale de Jérusalem et dont la branche maternelle de la famille est originaire d’Ijzim, au sud de Haïfa. C’est une activiste, une chercheuse et une professeure retraitée de littérature anglaise, à l’Université Al-Quds, en Cisjordanie occupée.

*****

Publié le 9 juillet 2025 sur le blog de Rima Najjar

Traduction : Jean-Marie Flémal, Charleroi pour la Palestine

Lisez également ces articles de Rima Najjar, publiés sur ce site :

Génocide et déplacement en tant que négociation : la logique immuable du Plan Dalet

La dignité comme levier : Un contre-cadre pour les négociations des prisonniers palestiniens