Les prisonniers palestiniens libérés au Caire – Le masque de la stabilité via la gestion de la disparition de vies humaines

Un prisonnier palestinien libéré déambulant à proximité de l’hôtel Tulip dans la partie orientale du Caire

Rima Najjar, 11 janvier 2026

Au Caire, ma collègue Jaldia Abu Bakra et moi-même étions assises en compagnie d’hommes qui étaient sortis de prison sans pour autant gagner leur liberté. Leurs regards révélaient à la fois le soulagement d’avoir été relâchés et la douleur de l’incertitude.

Nous avons vu à quel point ils étaient désorientés – leur précieuse liberté s’étendant comme des horizons désertiques vides et sans chemin. Nous avons vu leur dignité transparaissant à travers le désespoir, et nos cœurs étaient partagés entre l’admiration et la tristesse.

Mais nous avons assisté à quelque chose de lumineux : le fait de savoir qu’ils n’avaient pas été effacés – que les prisons israéliennes n’étaient pas parvenues à les vider, qu’elles les avaient laissé entièrement humains, présents, capables d’amour malgré tout ce qu’ils avaient subi. Les années de confinement n’avaient pas eu raison de leurs esprits.

Avoir passé des décennies à l’intérieur de l’un des régimes carcéraux les plus brutaux sur terre avait réorienté leurs systèmes nerveux et leur sentiment du temps. Ils étaient devenus plus ouverts à la vulnérabilité et plus résilients face à l’oblitération. Une concentration passionnée leur avait appris à accepter le deuil comme faisant partie du contrat – comme si le monde aujourd’hui équipait leurs corps d’une boussole morale qui orientait leur voie et leur transmettait l’écho de la lutte inflexible d’un peuple.

À Jaldia et à moi-même, ces journées au Caire ont révélé une collision entre des vérités incompatibles : l’espoir qui blesse, la libération alourdie par la perte, la joie qui fait mal, l’amour incapable de protéger, la colère qui ne peut s’apaiser. Ce que nous avons vu, c’était la vie après la captivité – un système érigé pour survivre à la prison même.

Jaldia Abu Bakra et moi en compagnie de prisonniers libérés – entre autres : Mohammad Nayef Abu Rabia, de Tulkarem ; Raed Abdel-Jaliln de Naplouse ; Rami Nour, de Naplouse ; Mansour Shreim, de Tulkarem ; Bilal Abbas, de Salfit ; Abdel-Majid Hashem, de Ramallah ; Ahmed Salim, de Salfit.

Dans la phase d’octobre 2025 du cessez-le-feu à Gaza, Israël a relâché près de 2 000 Palestiniens — dont 1 700 capturés à Gaza et détenus sans accusation, et 250 autres condamnés à vie ou à de lourdes peines – en échange des 20 otages restants du Hamas encore en vie et du retour progressif des restes de certains des captifs décédés.

Israël qualifie ces hommes de « menaces pour la sécurité » ou de « terroristes » afin de criminaliser leur lutte et légitimer leurs sentences à vie ou leur détention indéfinie. En réalité, ce sont des combattants de la liberté emprisonnés pour leur résistance légitime contre des décennies d’occupation violente, résistance dont les racines sont dans la Nakba – la catastrophe de 1948 qui a vu le nettoyage ethnique et l’expulsion de plus de 750 000 Palestiniens, la destruction de centaines de villages et la dépossession de terres dans le but d’établir Israël, un processus qui est toujours en cours aujourd’hui par le biais de l’expansion des colonies, des expulsions et de l’annexion. La résistance inclut l’organisation d’opérations contre des cibles militaires israéliennes et les prétendus colons juifs qui activent la colonisation en Cisjordanie et à Jérusalem – une ville confrontée à une annexion illégale, à des expulsions de familles entières et à une restriction d’accès à Al-Aqsa, et tout cela oblitère progressivement des siècles entiers de la mémoire palestinienne.

Ils sont nombreux à avoir souffert pendant des années, voire des décennies en détention administrative – un emprisonnement sans accusation, sans procès, sans preuves, prolongé interminablement via des dossiers « secrets » tenus cachés des détenus et des avocats. Cette épine dorsale du pouvoir colonial d’Israël réprime la résistance, casse les familles et érode le tissu social des communautés.

Des 250 prisonniers à long terme, 154 (dont un grand nombre de personnalités) n’ont pu retourner chez eux et ont été déportés vers l’Égypte. En ce mois de janvier 2026, ils sont dans l’expectative, leur réinstallation dans des pays tiers est au point mort – même pas deux douzaines d’entre eux ont atteint la Turquie ou la Malaisie. Les autres sont confrontés à des statuts provisoires pendant les négociations en cours, ils sont confinés à des installations isolées comme celle d’Ain Sokhna, leurs mouvements sont restreints, ils n’ont pas le droit de travailler, leurs accès à des visiteurs est limité et ils sont soumis à une surveillance sécuritaire constante qui fait écho à leur captivité passée.

Cette suspension tirée en longueur provoque une tension psychologique profonde – une incertitude prolongée qui érode le fragile soulagement de la libération tout en intensifiant le sentiment d’avoir été déporté et abandonné – et en même temps perpétuant pratiquement la séparation d’avec la famille : les êtres chers en Palestine risquent de perdre pour de bon le droit de retourner chez eux s’ils se hasardent à une visite et cela laisse les hommes qui ont subi des décennies de séparation confrontés désormais à un exil indéfini loin de leurs épouses, enfants et communautés.

Leur résilience prouve que la prison n’est pas parvenue à les vaincre. Des récits d’avant le transfert – et d’actuelles réflexions consécutives à la libération – de Mahmoud al-Arda, d’Ahmad al-Dahidi, de Muhammad Imran et d’autres — il s’avère que chacun a subi des décennies de confinement, de torture intensifiée après le 7 octobre et, pour finir, l’indignité de l’exil. Al-Arda, l’architecte de l’évasion légendaire de Gilboa, a expliqué depuis Le Caire comment l’idée de liberté a vécu en lui dès son premier jour d’emprisonnement il y a plus de trente ans, en percevant chaque acte de résistance – y compris le tunnel creusé à l’aide d’une cuiller – comme un refus de laisser l’occupation définir son identité. En d’autres termes, pas d’écho creux – rien que le rythme régulier des hommes qui ont enseigné à la prison ce qu’est l’humanité : une résistance inébranlable, un amour durable de la patrie et la conviction tranquille que même l’exil ne peut effacer l’esprit qu’ils ont emporté avec eux, désormais vers des lendemains sans certitude.

Pourtant le monde s’obstine à refuser de faire de la place pour ces hommes. Telle est la cruauté structurelle que Jaldia et moi-même avons ressentie en notre for intérieur : une indifférence calculée, inscrite dans les politiques et les frontières. Ces hommes constituent un symbole trop fort pour qu’on les ignore, trop menaçant pour qu’on les accepte. Ainsi le système suspend leurs existences dans un exil perpétuel afin de préserver un ordre régional fragile qui fait passer la stabilité autoritaire et la complicité coloniale avant la justice, le retour et la dignité.

Ces hommes exercent une autorité morale. Ils attirent la sympathie publique. Ils dynamisent les réseaux politiques. Pour bien des régimes – surtout les régimes autoritaires –, le fait de les accueillir de façon visible ou responsabilisée sème l’alarme. La politique par défaut consiste à les confiner discrètement, sans intégration, à réprimer leur politisation – ce qui reflète la façon dont les dissidents sont gérés un peu partout dans le monde. Même en Israël, certains experts et fonctionnaires remettent actuellement en question l’efficacité à long terme de la déportation en prévenant qu’elle risque d’alimenter les ressentiments et les conflits, très à la manière des mesures israéliennes de regroupement familial en Israël qui transforment la résidence et le retour en monnaie d’échange.

Ils pointent du doigt la Loi sur la citoyenneté et l’entrée en Israël (Ordonnance Temporaire) – une mesure renouvelée chaque année depuis 2003 et dont la forme « temporaire » masque une architecture permanente destinée à garder les Palestiniens de Gaza et de Cisjordanie en dehors d’Israël et de Jérusalem-Est occupée. En interdisant aux époux et épouses d’acquérir la domiciliation ou la citoyenneté et en empêchant des milliers de personnes de retourner dans leurs foyers ou de retrouver leurs familles en Israël et à Jérusalem-Est, la loi fonctionne ouvertement en tant qu’outil de contrôle démographique. Son caractère temporaire est précisément le mécanisme de sa permanence : une exception sans cesse présente qui érige l’exclusion en politique.

La plupart des gouvernements arabes – en particulier la Jordanie, le Liban, l’Égypte et les États du Golfe – opèrent selon un principe tacite mais rigide : n’absorbez pas les Palestiniens d’une manière qui normaliserait l’exil permanent. La Jordanie accueille déjà des millions de Palestiniens, dont une grande partie n’ont ni la citoyenneté ni des droits complets. Le système du Liban est débordé. Le Golfe évite les populations politiques, proposant des emplois plutôt que l’appartenance.

La Jordanie accueille déjà des millions de Palestiniens, parmi lesquels nombreux sont ceux qui y vivent depuis des générations sans citoyenneté ni droits civiques complets, leur présence étant gérée via un cadre qui traite la permanence comme quelque chose qui ne doit jamais être reconnu. Le système sectaire du Liban, avec ses tensions et sa fragilité, confine les Palestiniens dans une incertitude juridique et économique qui dure depuis des décennies et insiste sur leur situation éphémère même si celle-ci devient la condition par excellence de leurs existences. Dans le Golfe, les États évitent d’absorber complètement les populations politiques en proposant du travail aux Palestiniens mais jamais la nationalité, en leur proposant la mobilité mais jamais l’enracinement.

Considérés dans leur ensemble, ces régimes reflètent la situation des prisonniers déportés vers l’Égypte : un arrangement supposé provisoire qui leur dénie le statut juridique, la liberté de mouvement et toute possibilité de retour. Dans chaque cas, la « caractère temporaire » devient le mécanisme via lequel est renforcée la permanence – un ordre régional qui garde les Palestiniens en suspens entre la déportation et l’exclusion et qui ne leur permet jamais de s’établir, de retourner ou de s’intégrer.

Les États occidentaux se cachent derrière des « contrôles de sécurité », des quotas et des sensibilités diplomatiques, en estimant que ces hommes sont juridiquement complexes et politiquement radioactifs. En termes humains, ce qui apparaît comme un retard de procédure est en fait un abandon via une paperasserie excessive.

Comme ces hommes le disent eux-mêmes, leur « véritable liberté demeure insaisissable ». Il leur manque un statut juridique, des documents de voyage, des droits au travail et même la liberté de sortir du confinement.

La plupart ont été arrêtés alors qu’ils n’avaient guère plus de vingt ans. Aujourd’hui, ils en ont plus de quarante ou de cinquante, et leur vie a été interrompue dès ses débuts. Leurs familles ne peuvent se rendre en sécurité en Égypte, parce que même tenter de le faire risque de leur valoir un refus définitif de retour en Palestine – une mère venue embrasser son fils après des dizaines d’années pourrait ne plus jamais rentrer chez elle, chez ses autres enfants, ou sur sa terre.

Un homme nous a expliqué que son fils était actuellement emprisonné – il avait été arrêté pour des déclarations de soutien à Gaza après que son père s’était exprimé en public au Caire. La boucle se referme : l’enfant du fils a le même âge que le fils quand son père avait été arrêté. La prison se reproduit d’une génération à l’autre, piégeant ainsi les familles dans une rupture sans fin. Depuis 1967, on estime qu’un million de Palestiniens – en gros, un sur cinq – sont passés par le système carcéral d’Israël, un bilan effarant qui normalise la détention en tant que rite de passage et qui détruit le tissu social de tout un peuple.

Un autre homme a partagé une photo jaunie de son fils, conçu via du sperme sorti frauduleusement de prison. La photo exprimait une défiance silencieuse : la vie qui s’obstine malgré les systèmes destinés à l’anéantir.

Aucun n’a l’intention de se remarier, ils vénèrent des épouses qui ont attendu des décennies. Leurs engagements religieux et culturels – les structures de la dignité – ont survécu à tout le reste dont on les a dépouillés.

Parmi ceux qui ne sont pas mariés, une autre forme de résistance est apparue. Plusieurs ont choisi d’épouser de jeunes femmes de Gaza qui ont perdu des familles entières. Ils refusent de lier des femmes de Cisjordanie à une existence liée au siège et en exil. Pour ces hommes, le mariage est devenu une réparation collective consistant à tisser de nouveaux liens de parenté dans un cadre ou les pertes ont été généralisées.

Aujourd’hui, l’Égypte accueille l’après-vie d’un système carcéral qui s’étend bien au-delà des frontières. Et même cet arrangement fragile a été remodelé par l’intervention des médias occidentaux.

L’exposé du Daily Mail du 25 octobre 2025 – intitulé « Hôtel Hamas » — décrivait les prisonniers libérés comme des « fanatiques » et des « terroristes » jouissant du luxe du Renaissance Cairo Mirage City Hotel, un complexe Marriott doté de centres de fitness et de salons de beauté à l’usage des vacanciers. Cette description occultait la réalité de l’exil forcé et ignorait les décennies passées au sein d’une système carcéral colonial tout en criminalisant l’existence des Palestiniens. Les retombées ne se firent pas attendre : les autorités égyptiennes, citant le « subterfuge journalistique » et l’optique occidentale, relogeait les prisonniers libérés dans un site isolé à Ain Sokhna, à une heure et demie du Caire.

L’ironie est profondément blessante : ce qui avait commencé comme une présentation sensationnaliste de leur « luxe » destinée à criminaliser leur présence même n’a fait qu’accélérer leur descente vers un confinement plus strict, étendant ainsi la logique carcérale au-delà des frontières – des cellules à l’hôtel, puis à l’isolement à distance – prouvant ainsi une fois de plus que, pour ces hommes, la liberté reste conditionnelle à l’oblitération plutôt qu’à la mise en liberté.

Une sécurité accrue – un contrôle plus strict, pas d’excursions en ville, une surveillance armée – ont transformé l’hospitalité en confinement. Leurs déplacements, l’endroit où ils se trouvent et la façon de les traiter ont été recalibrés par la crainte alimentée par les médias et par l’ordre politique qui gouverne la région : un ordre qui protège le pouvoir d’État, gère la dissidence et traite la présence palestinienne comme une menace à endiguer. Nous l’avons ressenti en direct en ayant été bloquées des heures durant par la sécurité égyptienne lors de notre visite à l’hôtel initial, avec nos identités retournées sous toutes les coutures sous l’ombre de ce tabloïd.

Leur traitement est conforme au répertoire mondial du confinement autoritaire par lequel les dissidents sont contrôlés, soumis à des restrictions et neutralisés politiquement. En Chine, en Russie, en Turquie et en Égypte, les régimes traquent les voix critiques à l’étranger via la surveillance, la coercition, les menaces aux familles et les pressions sur les pays d’accueil qui craignent des représailles diplomatiques. Les démocraties occidentales s’y joignent : la France a emprisonné Georges Abdallah pendant plus de quarante ans en dépit de son admissibilité à la libération, le percevant comme une responsabilité sécuritaire liée à l’histoire libano-palestinienne. Les EU, le Royaume-Uni et l’Europe imposent des interdictions, des visas restrictifs et des détentions aux activistes qui inquiètent.

Selon ce modèle global, le cas palestinien est d’un poids différent. Il émerge d’une architecture coloniale qui transforme l’exil en outil de dépossession, en coupant les gens de leur terre, de leur communauté et de leur appartenance politique. Le but est non seulement de neutraliser la dissidence mais aussi de faire disparaître les conditions du retour en transformant la déportation en un horizon permanent.

Ce qui nous a frappées le plus, dans toute cette machinerie de contrôle, ç’a été de voir l’imagination politique chassée de la vie publique – celle qui jadis animait la région, faisant de la libération un projet partagé avec la Palestine comme centre moral de la dignité.

Yasser Arafat devant la tombe de Gamal Abdel Nasser — un geste de continuité entre la lutte de la Palestine et le dernier grand projet de libération collective du monde arabe.

L’Égypte de Gamal Abdel Nasser avait traité Gaza comme faisant partie de cet horizon. L’État avait ouvert ses universités aux Palestiniens, qu’il avait intégrés à la vie civique et politique, et il avait articulé un avenir régional s’appuyant sur une souveraineté anticoloniale, sur l’unité arabe et sur la justice sociale. La Palestine n’était pas présentée comme une crise humanitaire à gérer mais comme une lutte bien vivante qui liait ensemble les destinées arabes. À cette époque, les Palestiniens en Égypte étaient des étudiants, des enseignants, des organisateurs et des acteurs politiques dont la présence affirmait un projet collectif plutôt qu’une exception créée par pitié ou par opportunisme. Bien des Palestiniens de Gaza et de la diaspora s’inscrivirent dans les universités égyptiennes à des conditions égales ou inférieures à celles des nationaux – décrochant des qualifications qui allaient les propulser dans des rôles professionnels au sein du monde arabe – alors que d’autres allaient contribuer à l’organisation panarabe, incluant les embryons des groupes qui ont œuvré à la création de l’OLP en 1964, au Caire, sous les auspices de Nasser. Des personnalités comme Yasser Arafat en personne ont étudié l’ingénierie civile dans ce qui allait devenir l’Université du Caire dans les années 1950. Plus tard, il allait émerger comme dirigeant estudiantin et organisateur des syndicats palestiniens et ce, avant de fonder le Fatah.

Les hommes que nous avons rencontrés au Caire portaient des traces de ce monde. Leur discipline, leur loyauté aux familles qui s’était maintenue pendant des décennies de rupture et leur refus de renoncer à leur engagement politique reflétaient bien la dignité qui avait modelé la génération de Nasser. Ils incarnaient une conscience remontant à l’époque où la région imaginait la liberté – une époque de survie à la captivité, d’exil et de démantèlement institutionnel.

Le Caire se déplace aujourd’hui selon différentes coordonnées. Notre guide local – un homme avec des dizaines d’années d’expérience – commença sa narration en faisant l’éloge de la monarchie qui avait précédé la révolution de 1952. Quand je lui demandai de nous emmener au musée Gamal Abdel Nasser, il n’en avait jamais entendu parler et il dut chercher son adresse sur son téléphone. Le musée existe, il est ouvert et entretenu par l’État, mais il se situe en dehors de la mémoire vivante de la ville. L’héritage de Nasser se maintient comme une propriété soigneusement conservée plutôt que comme une boussole politique, sauvegardée comme un artefact plutôt que comme un horizon vécu.

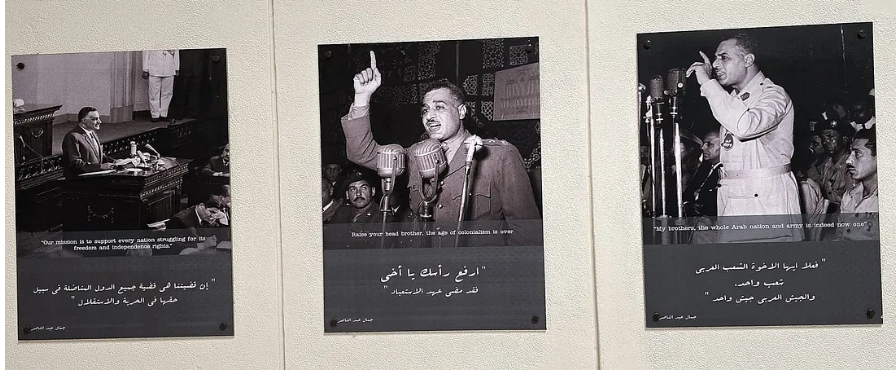

Quelques citations de Gamal Abdel Nasser : « Notre mission est de soutenir toute nation qui lutte pour sa liberté », « Lève la tête, mon frère, l’ère du colonialisme est révolue », « Mes frères, toute la nation arabe et toute son armée ne font plus qu’une, en effet. »

La ville s’exprime aujourd’hui via l’antiquité, les méga-projets et le vocabulaire de la sécurité et de la stabilité – un langage qui gère les populations plutôt qu’il ne les mobilise, et qui considère l’imagination politique comme un handicap. L’horizon précédent a été scellé, remplacé par un ordre régional qui préfère le calme à la justice et la stabilité à la solidarité.

Et, pourtant, en écoutant les Palestiniens libérés décrire leur vie, nous avons rencontré la continuation humaine de cet ordre enterré. Ses institutions ont disparu, mais ses valeurs survivent chez les gens qu’il a modelés. Leurs engagements – envers la famille, la lutte et un avenir plus large – réclament son retour, révélant une imagination forcée à la clandestinité et portée par des corps ineffaçables.

Reconquérir cette imagination signifie davantage que se souvenir de Nasser ou qu’évoquer une époque perdue. Cela signifie mobiliser en vue de leur retour – et du retour de tous les exilés palestiniens – en considérant les défunts comme une exigence de justice vivante, une vision à réhabiliter, à reconstruire et à activer. Cela commence par des démarches concrètes : en amplifiant leurs voix via des interviews, des témoignages et des réseaux de solidarité qui atteignent le public à l’échelle mondiale ; en exerçant des pressions sur les gouvernements – égyptien, arabes, occidentaux – afin qu’ils honorent leurs promesses de reclassement tout en rejetant l’incertitude indéfinie ; en soutenant les campagnes qui exigent le regroupement familial, le statut juridique et le droit au retour chez soi ; et en mettant sur pied des coalitions qui défient les mesures de confinement par le biais de la diplomatie, de la pression publique et des appels permanents à la responsabilisation – d’autant plus que plus de 11 000 Palestiniens restent détenus dans les prisons israéliennes, avec de nouvelles arrestations et le cycle de l’incarcération se poursuivant sans répit même après les libérations d’octobre 2025. Dans leurs esprits indomptables, il n’y a pas que de l’endurance, mais un pressant appel à l’action ; l’ordre défunt attend ceux qui veulent le déterrer, une étape à la fois.

*****

Rima Najjar est une Palestinienne dont la branche paternelle de la famille provient du village dépeuplé de force de Lifta, dans la périphérie occidentale de Jérusalem et dont la branche maternelle de la famille est originaire d’Ijzim, au sud de Haïfa. C’est une activiste, une chercheuse et une professeure retraitée de littérature anglaise, à l’Université Al-Quds, en Cisjordanie occupée.

Rima Najjar est une Palestinienne dont la branche paternelle de la famille provient du village dépeuplé de force de Lifta, dans la périphérie occidentale de Jérusalem et dont la branche maternelle de la famille est originaire d’Ijzim, au sud de Haïfa. C’est une activiste, une chercheuse et une professeure retraitée de littérature anglaise, à l’Université Al-Quds, en Cisjordanie occupée.

*****

Publié le 30 décembre 2025 sur le blog de Rima Najjar

Traduction : Jean-Marie Flémal, Charleroi pour la Palestine