Pourquoi le droit international ne peut sauver la Palestine

La législation internationale a été totalement incapable de mettre un terme, voire de freiner, le projet colonial violent d’Israël. Les institutions juridiques peuvent être des outils, dans notre mouvement politique, mais elles ne peuvent libérer la Palestine à elles seules.

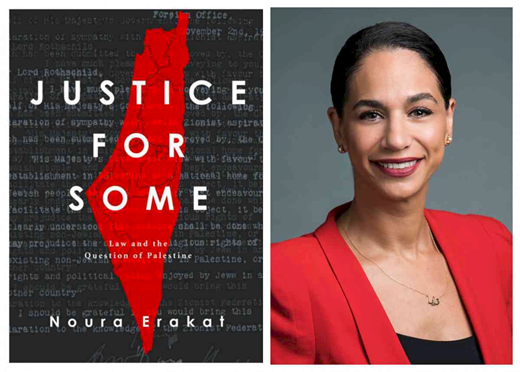

Analyse de Justice for Some: Law and the Question of Palestine (La justice pour certains : la législation et la question palestinienne), par Noura Erakat (Stanford University Press, 2019).

Noura Erakat,est auteure palestino-américaine et professeure de droit

Quand le secrétaire d’État américain, Mike Pompeo, a annoncé en novembre que l’administration Trump ne considérerait plus les colonies israéliennes comme illégales, il a fait montre d’une compréhension bien affûtée de la relation entre les lois et la politique, et la chose irrite particulièrement certains de ses homologues plus larges d’esprit. « Les discussions de droit international quant à savoir qui a raison ou tort n’apporteront pas la paix », a-t-il proclamé. « Se cantonner sur des positions juridiques ne fera pas avancer la paix. »

Pour bien des gens de tendance libérale ou progressiste, la loi est le critère incontournable, l’alpha et l’oméga de la justice. Une critique progressiste de la façon dont Israël traite les Palestiniens, par exemple, se focalise habituellement sur la simple question de savoir si Israël adhère suffisamment aux dogmes importants du droit international.

Les commentaires de Pompeo font montre d’une différenciation technique vis-à-vis de son prédécesseur.

En 2016, John Kerry avait déclaré que les colonies israéliennes n’étaient « pas conformes à la législation internationale ». De même, lors des tirs de snipers contre la Grande Marche du Retour, à Gaza, l’an dernier, cinq députés démocrates avaient imploré les soldats israéliens de « faire preuve d’une modération extrême dans le recours à la force létale et respecter totalement les lois internationales ».

Certains juristes progressistes avaient même prétendu que l’administration Trump tentait de « faucher l’herbe sous le pied de l’ordre juridique international de l’après-guerre » pour avoir reconnu la souveraineté israélienne sur les hauteurs du Golan. Pour réaliser la paix, selon ce discours typique d’une « démocratie faussée », tout ce qu’Israël doit faire, c’est mieux respecter la législation internationale.

Un nouveau livre de Noura Erakat, Justice for Some: Law and the Question of Palestine, illustre l’absurdité de cette position. Juriste spécialisée dans les droits de l’homme et professeure en études africaines à l’Université Rutgers, Erakat prétend que, tout bien considéré, la législation internationale a fait davantage pour enraciner le colonialisme d’implantation israélien que pour le faire échouer.

Le livre est une intervention politique vitale dans les débats contemporains sur Israël et la Palestine, de même qu’une histoire édifiante du siècle dernier, racontée selon l’optique d’une théorie juridique critique.

Erakat nous fait découvrir la somme colossale de « travail juridique » accomplie par Israël pour faire progresser ses buts jumelés d’expansion territoriale et de supériorité démographique.

Bien qu’il puisse atteindre ces objectifs par le seul biais de ses capacités, affirme Erakat, « en tant qu’État d’implantation libérale, il a également cherché à légitimer la force de la loi ».

La mise sur pied d’un État colonial

Au cœur du travail juridique d’Israël, il y a sa revendication persistante de ce que les circonstances uniques d’Israël et de la Palestine constituent un état d’exception ou une situation sui generis (littéralement : « de sa propre espèce », c’est-à-dire unique en son genre).

En prétendant qu’aucun cadre juridique existant ne s’applique complètement à ses relations avec les Palestiniens, Israël a progressivement instauré ses propres modèles juridiques : en tant qu’État souverain avec le pouvoir juridique de proclamer une telle exception, Israël peut prétendre qu’il agit dans les limites de la légalité.

« Un cadre sui generis conserve le vernis de la légalité tout en produisant une violence qui »évince toute relation à la loi » »,

écrit Erakat. En effet, c’est cette exception même que Mike Pompeo invoquait dans son discours, cette semaine.

Le renversement par Trump de la position d’Obama sur la légalité des colonies

« s’appuyait sur les faits uniques, l’histoire et les circonstances présentées par l’établissement de colonies civiles en Cisjordanie »,

déclarait-il. Cette façade de légalité s’est avérée essentielle pour cultiver l’image (trompeuse) d‘Israël comme « seule démocratie du Moyen-Orient ».

L’état d’exception qui dirige Israël a émergé de la création par le gouvernement britannique d’un « régime spécial » dans la Palestine de l’après-Première Guerre mondiale, quand il a cherché à gouverner une région où les Arabes autochtones constituaient 90 pour 100 de la population. La déclaration Balfour de 1917, qui réclamait un « foyer national pour le peuple juif » en Palestine, s’employa à refuser aux Palestiniens arabes le statut de communauté politique reconnue. Les sionistes justifièrent ce gommage politique en prétendant – pour reprendre les termes de lord Balfour – que la Palestine était « absolument exceptionnelle ».

En incorporant la déclaration textuellement dans le texte du mandat britannique de Palestine en 1922 – faisant de la Grande-Bretagne la puissance mandataire en Palestine – la Société des Nations « institutionnalisait le cadre d’exception » en « transformant les prérogatives coloniales britanniques en législation et politique internationales », écrit Erakat. Les revendications palestiniennes en vue d’un recours juridique étaient ainsi rendues non justiciables.

Cette situation fâcheuse ne fut que confirmée plus encore avec la création d’Israël en 1948. « La création légitima rétroactivement la violence de la fondation d’Israël parce que la violence était non seulement utilisée au service d’un intérêt public défini par la souveraineté coloniale naissante, mais elle incarnait également la revendication d’un nouveau pouvoir législatif », affirme Erakat. « Par conséquent, une fois que la reconnaissance diplomatique fut accordée à Israël, les actions de ce dernier dans l’accomplissement de son statut d’État se retrouvèrent hors de portée des contestations juridiques et diplomatiques. »

De nouvelles frontières légales

L’occupation par Israël de la Cisjordanie et de Gaza dans le sillage de la guerre des Six-Jours, en 1967, fut une opportunité pour l’État de faire valoir, à propos de la législation internationale, de nouvelles revendications qui allaient servir à étayer son vol de territoire et son nettoyage ethnique.

L’occupation força les juristes d’Israël à affronter une question majeure de la législation internationale : La présence d’Israël en Cisjordanie et à Gaza constituait-elle une « occupation » ? Si oui, la législation internationale requerrait qu’Israël tende à une solution politique afin de restaurer une autorité souveraine déplacée – cela signifie donc qu’Israël devrait renoncer au contrôle de ces territoires.

Par ailleurs, si les territoires n’étaient pas occupés conformément aux lois, la législation requerrait qu’Israël accorde la citoyenneté aux habitants palestiniens des territoires, annulant ainsi l’objectif d’Israël d’une majorité démographique juive.

Yehuda Zvi Blum, professeur de droit de l’Université hébraïque et ambassadeur d’Israël aux Nations unies, a résolu le dilemme d’Israël dans un article spécialisé publié en 1968.

En cohérence avec le gommage politique des Palestiniens tel que décrété par le mandat et normalisé plus tard par la création d’Israël, Blum a « exceptionnalisé » la Cisjordanie et la bande de Gaza en prétendant qu’elles n’avaient nul pouvoir souverain avant la guerre, ce qui annulait l’exigence de la loi qu’une puissance occupante maintienne les droits souverains d’une nation sous occupation.

Plutôt que de rejeter complètement les lois de l’occupation, toutefois, Blum a insisté pour qu’Israël obéisse à ses dispositions humanitaires dans le souci d’assumer un contrôle quasi légal sur les territoires et en créant ainsi une apparence de respect de ces lois de l’occupation.

Sous ce régime juridique sui generis, écrit Erakat, Israël « a pu exercer son autorité (…) soit sans préserver les droits souverains de ses habitants, soit sans les absorber sous sa juridiction civile », suspendant ainsi les Palestiniens dans un « vide juridique ne comportant que des semblants légaux atténués de secours humanitaire ».

Après des décennies de travail juridique efficace de la part d’Israël, la capacité déjà quasiment inexistante des Palestiniens d’introduire un recours légal s’est encore réduite.

Le cadre d’état de droit d’Israël lui conférait la possibilité de bénéficier « des pouvoirs tant d’un État occupant que d’un État souverain en Cisjordanie et à Gaza, alors que les Palestiniens n’avaient ni les droits d’un peuple occupé ni ceux de la citoyenneté », comme l’ont écrit d’autres spécialistes.

« Un conflit armé sans qu’il y ait de guerre »

Le point suivant d’inflexion majeure dans le travail juridique d‘Israël est apparu quand Israël s’est mis à recourir à des moyens militaires exceptionnels – les plus remarquables étant des assassinats publics – durant le soulèvement palestinien du début des années 2000 connu sous l’appellation de Deuxième Intifada.

En revendiquant le droit de recourir à un déploiement de force plus important que celui habituellement disponible du côté d’une puissance occupante selon les interprétations conventionnelles de la législation internationale, Israël a écrasé l’intifada avec la force de légitimation du cadre d’un état de droit.

En cohérence avec cette tradition sui generis d’application de son propre cadre juridique, Israël évitait stratégiquement de classer ses opérations militaires selon l’un ou l’autre des deux types de guerre reconnus sous la législation internationale : ni un conflit armé international (CAI), ni un conflit armé non international (CANI).

En lieu et place, Israël prétendait qu’il était engagé dans un « conflit armé sans qu’il soit question de guerre ». Classer le conflit comme une guerre contre un mouvement de libération (CAI) reconnaîtrait le droit des Palestiniens à recourir à la force dans la conquête de leur autodétermination, tel qu’il est repris dans la législation internationale des années 1970.

De même, l’appeler guerre civile (CANI) « supprimerait la fausse partition séparant Israël des Territoires occupés », écrit Erakat, et « confirmerait le maintien par Israël d’un gouvernement particulier et discriminatoire ».

En prétendant que ces cadres légaux existants ne s’appliquent pas suffisamment à son conflit sui generis et autoproclamé contre les Palestiniens, Israël a affirmé un droit souverain à créer son propre cadre de réglementation de la guerre. Comme Erakat l’explique, « Israël a délibérément exceptionnalisé ses confrontations – en réalité non exceptionnelles – avec les Palestiniens dans le but d’étendre son droit à recourir à la force et à délégitimer toute force susceptible de riposter ».

Cela donne le ton de ses offensives militaires massives contre Gaza dans la décennie à venir. En bref, affirme Erakat, « Israël a littéralement créé une nouvelle loi de domination coloniale ».

Les violations deviennent la norme

L’objectif d’Erakat n’est pas de fournir une réfutation à longueur de pages de tous les nouveaux et douteux arguments juridiques d’Israël, mais plutôt de montrer comment le déploiement stratégique d’Israël des lois internationales lors des dates critiques du siècle écoulé – et, détail très important, avec le soutien des États-Unis – a fonctionné en vue de consolider ses victoires politiques et militaires. Bien que les revendications juridiques d’Israël puissent manquer de mérite, dénoncer les actions d’Israël comme des violations de la législation constitue en soi une tentative qui ne portera pas ses fruits.

Dans un contexte géopolitique favorisant grandement Israël, la législation internationale, aux yeux d’Erakat, ne constitue pas une ressource particulièrement utile pour obtenir la libération des Palestiniens. En autres, elle manque d’un modèle hiérarchique d’application. Au contraire de la législation nationale des États-Unis, la législation internationale ne dispose pas d’une cour suprême susceptible de sortir des décisions pouvant devenir contraignantes pour tous les États nations. Au contraire, elle est plutôt fragmentée parmi diverses institutions et mécanismes qui correspondent à des domaines spécialisés de législation.

De plus, la législation internationale tire une bonne part de sa substance de l’usage, du droit coutumier – comment les États, et particulièrement les États puissants, se comportent et ce qu’ils croient être légal. Dans ce contexte, l’application des lois internationales « reflète la mesure de volonté politique et l’équilibre du pouvoir politique qui prévaut », écrit Erakat. « Dans les cas où il n’y a pas de volonté politique de forcer un État à respecter les lois, les violations deviennent la norme plutôt que l’exception. »

L’impressionnant changement de politique des États-Unis à propos du programme d’assassinats mis sur pied par Israël lors de la la deuxième intifada illustre on ne peut mieux la malléabilité de la législation internationale. Bien que plusieurs hauts responsables américains aient d’abord critiqué ce programme d’assassinats d’Israël, les attentats d’al-Qaïda du 11 septembre ont modifié les calculs. Du fait que Washington a adopté son propre programme d’assassinats à l’échelle mondiale, « l’opposition américaine s’est transformée et est entrée dans une collaboration explicite avec Israël », tempérant de la sorte les critiques internationales à l’égard des pratiques israéliennes et transférant « ce qui était naguère inacceptable dans le royaume des possibilités ». Les ramifications de ce changement, affirme Erakat, ont été énormes.

« Si les États-Unis avaient maintenu leur opposition aux assassinats ciblés et au cadre d’un »conflit armé sans qu’il y ait de guerre », les actions d’Israël auraient pu rester quelque part entre une proposition controversée et une violation du droit international. Toutefois, en raison de la diminution des protestations américaines (…) les violations par Israël ont carrément quitté la zone des violations effrontées pour entrer dans le domaine de la légitimité. »

Comme s’il voulait confirmer la chose, Daniel Reisner, ancien responsable du Département des lois internationales de l’armée israélienne, s’est vanté en disant :

« Si vous faites quelque chose pendant un laps de temps suffisamment long, le monde l’acceptera (.. .) La législation internationale progresse par le biais des violations. Nous avons inventé la thèse des assassinats ciblés et nous avons dû la faire passer. Au début, il y a eu des protrusions qui ont fait que ç’a été difficile d’insérer ces pratiques dans le moule de la légalité. Huit ans plus tard, la chose est tout au centre, à l’intérieur des limites de la légitimité. »

Le potentiel d’émancipation de la loi

Dire que la législation internationale n’est pas un point de départ efficace pour obtenir la justice en Palestine est une idée vitale pour les gens de gauche élaborant une politique étrangère progressiste. Justice for Some montre clairement que gagner la liberté des Palestiniens va requérir l’affrontement avec les structures du pouvoir géopolitique qui donnent leur sens aux lois internationales.

Des démocrates rebelles comme Bernie Sanders et Alexandria Ocasio-Cortez sont sur la bonne voie quand ils proposent d’utiliser l’aide américaine comme un levier contre les pratiques discriminatoires d’Israël. Du fait que le soutien diplomatique, politique, économique et militaire de Washington à son État client en Israël a été « une condition nécessaire et suffisante » pour le colonialisme israélien, les États-Unis ont le pouvoir d’influencer la politique israélienne de façon unique.

Bien qu’Erakat nous livre un compte rendu profondément convaincant de la façon dont les lois internationales ont habilement servi les besoins d’Israël, elle ne croit pas que la loi n’a pas de rôle à jouer dans la voie vers la libération. Pour expliquer la valeur opérationnelle de la loi, elle propose une métaphore présentant la loi comme la voile d’un navire : « La voile, autrement dit la loi, garantit le mouvement mais pas la direction. Le travail juridique associé à la mobilisation politique par les individus, les organisations et les États est le vent qui détermine la direction. » Le vent, selon elle, est ce qui peut amener les lois à opérer au profit des Palestiniens.

Pour capitaliser sur le potentiel d’émancipation des lois, Erakat affirme que « la loi doit être utilisée dans le service sophistiqué d’un mouvement politique ».

Alors qu’une stratégie essentiellement juridique peut attirer les progressistes procéduriers qui fétichisent la loi en tant que salvatrice des opprimés, elles manque de moyens pour défier la structure de pouvoir qui a « mis les Palestiniens hors la loi ».

Seul un projet politique radical peut y arriver. Pour Erakat, la révolte du tiers-monde dans les années 1960 et 1970, avant qu’elle ne soit finalement écrasée par la restructuration impérialiste en direction du néolibéralisme mondial, a été un bon exemple : elle a commencé à créer un contexte géopolitique qui a rendu plus justiciables les revendications de recours juridique exprimées par les peuples dépossédés.

Malgré les appels omniprésents des sionistes libéraux, faire en sorte qu‘Israël observe pleinement les lois internationales ne garantit toujours pas la justice pour les Palestiniens.

La législation internationale, le droit international, n’ont pas été conçus pour ce genre de mission. « Hissez la voile », ou la loi, « quand c’est utile, affalez-la quand elle peut ne pas l’être et adjoignez-lui une nouvelle voile quand c’est possible », recommande Erakat.

Comme dans le cas des luttes de libération partout dans le monde, arracher la liberté en Palestine requiert un mouvement politique de masse dans lequel les lois opèrent comme un outil plutôt que comme un substitut à la politique.

Ce n’est qu’au sein d’un tel mouvement que les lois internationales peuvent être déployées au service de la justice et non en sa défaveur.

Gunar Olsen

Gunar Olsen est un écrivain et journaliste travaillant à New York.

Publié sur Jacobin le 23 novembre 2019

Traduction : Jean-Marie Flémal

Trouvez ici d’autres articles concernant le droit international, publiés sur ce site