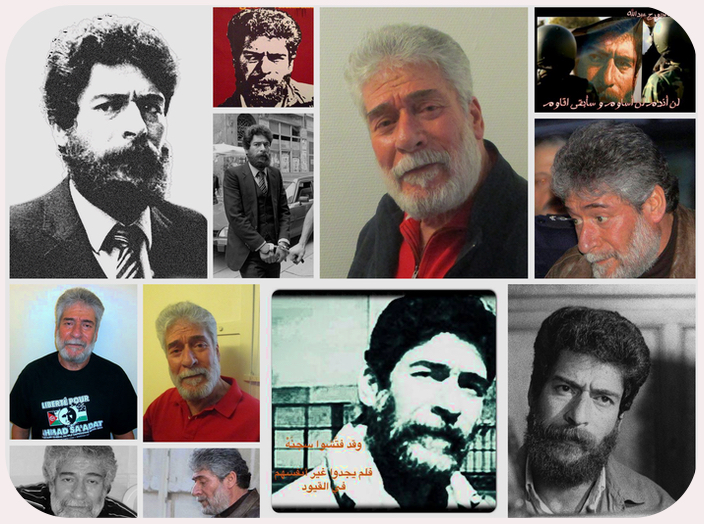

Enchaîné mais insoumis : Comment Georges Ibrahim Abdallah est devenu un emblème universel de la résistance

Si vous ne savez pas qui est Georges Abdallah, vous ne savez rien non plus de l’un des prisonniers politiques de la planète gardés le plus longtemps sous les barreaux – un symbole de défi à la croisée de la libération de la Palestine et de la machinerie tentaculaire de l’influence sioniste-américaine au sein de laquelle sont instrumentalisées les lois « antiterroristes ».

Quatre décennies d’endiguement sioniste-américain,

de solidarité transnationale et d’un épilogue non encore écrit au Liban.

Rima Najjar, 17 juillet 2025

Qui est cet homme ?

Georges Ibrahim Abdallah est un militant chrétien libanais et un dirigeant fondateur de la FARL (Fraction armée révolutionnaire libanaise – marxiste-léniniste). Arrêté en France en 1984 et inculpé en 1987 pour les assassinats en 1982 d’un attaché militaire américain et d’un diplomate israélien à Paris, il est condamné à la prison à vie en 1987, avec une peine effective minimale de 15 ans et, à la date d’aujourd’hui, il a en fait passé 41 années derrière les barreaux. Il avait purgé, en 1999 déjà, la portion minimale requise de sa sentence mais a été maintenu en prison pendant 26 années supplémentaires, ce qui fait de lui l’un des prisonniers politiques le plus longtemps emprisonnés d’Europe.

À l’origine, militant chrétien combattant pour une cause majoritairement musulmane, Abdallah défie les catégories sectaires. En prison, son identité a été remodelée par des mouvements aussi variés que la Grande Marche du Retour à Gaza et les Gilets jaunes en France, ce qui reflète une solidarité qui transcende les frontières religieuses, nationales et de classe.

À l’instar de Nelson Mandela, de Mumia Abu-Jamal, d’Angela Davis, de Marwan Barghouti et d’Ahmad Sa’adat, Georges Ibrahim Abdallah est devenu un emblème de la résistance bien au-delà des confins de son incarcération. Les cas de ces prisonniers illuminent la nature politique de l’emprisonnement quand le pouvoir d’État cherche à éliminer les mouvements en faveur de la justice, de la souveraineté ou de la libération. La captivité prolongée d’Abdallah s’aligne sur ces personnalités dont l’emprisonnement a catalysé des luttes plus larges encore : l’autorité morale de Mandela, la critique par Abu-Jamal de l’injustice raciale, la vision abolitionniste de Davis et l’incarnation par Sa’adat et Barghouti de la résistance palestinienne reflètent toutes la façon dont la cellule de prison peut se muer en plate-forme de défi et en symbole de résolution collective.

L’endiguement sioniste-américain et la répression transnationale

Les décennies de détention de Georges Ibrahim Abdallah en France exemplifient la façon dont la doctrine sécuritaire du sionisme opère au niveau transnational, en étendant sa portée au-delà des frontières israéliennes pour réprimer la résistance palestinienne via des réseaux juridiques, diplomatiques et sécuritaires. Cette doctrine mobilise les États alliés en vue de criminaliser la dissension, de neutraliser les activistes et de protéger les intérêts sionistes des défis étrangers.

Dès les premiers stades de son procès, le sort d’Abdallah avait été scellé par l’intervention américaine. L’administration Reagan, désireuse de délégitimer la lutte armée palestinienne, avait demandé à se joindre aux procédures françaises en tant que partie civile en externalisant de fait les préoccupations sécuritaires d’Israël vers des mains américaines. À huis clos, les diplomates américains ont mis en garde contre des « mesures de rétorsion » contre les intérêts américains et israéliens si la France faisait preuve de clémence. Cette alliance garantissait que chaque nuance de recours judiciaire – audience de libération conditionnelle en 1999, ordre de libération en 2003, décisions conditionnelles en 2013 et 2023 – soit accueillie par des appels immédiats des procureurs antiterroristes et atténuée par le spectre des pressions américaines.

L’adoption par la France de lois sur la « récidive » en 2008, les veto exécutifs répétés aux ordres de déportation et les jeux juridiques sans fin illustrent la façon dont les méthodes de contrôle sionistes-américaines imitent les propres stratégies nationales d’endiguement d’Israël – l’arrestation administrative, les conditions d’exil et la criminalisation de la pensée. En traitant les convictions marxistes-arabes inflexibles d’Abdallah comme une preuve de danger perpétuel, ces partenaires occidentaux ont transformé le système judiciaire français en une extension de la boîte à outils israélienne de la contre-insurrection, criminalisant la solidarité et la dissension sous la rubrique de l’« antiterrorisme ».

La portée de cet appareil d’endiguement va bien au-delà d’Abdallah même. À Toulouse, le Collectif Palestine Vaincra a été dissous en 2022 pour « apologie du terrorisme », ses membres ont subi des perquisitions et des comptes bancaires ont été gelés. À Paris, des manifestations prévues sont interdites, des calicots confisqués, des manifestants dispersés sous la menace des CRS. Même les activistes étudiants portant de simples écriteaux à Sciences Po Toulouse se sont retrouvés traînés en justice et menacés de prison. Partout en Europe – à Gérone, à Hambourg, à Berlin – des agents en civil suivent, photographient et intimident toute personne qui ose invoquer « Liberté pour Abdallah ». Ces mesures répressives reflètent la répression israélienne à l’encontre de la solidarité internationale avec Gaza, montrant comment la répression juridique s’exporte en tandem avec le gros matériel militaire et les technologies de surveillance.

La cas d’Abdallah a mobilisé les mouvements de gauche à travers les continents. Pourtant, chaque action de solidarité provoque une intensification de l’endiguement, révélant l’exportation du plan de contre-insurrection d’Israël vers les juridictions européennes. Ce qui émerge n’est pas simplement un cas national d’emprisonnement politique, mais une étude sur la façon dont la géopolitique sioniste instrumentalise les systèmes judiciaires alliés afin d’imposer le silence aux défenseurs des Palestiniens partout dans le monde. La détention prolongée d’Abdallah sert donc de prisme au travers duquel nous pouvons examiner l’architecture de la répression extraterritoriale – une doctrine destinée non seulement à confiner un unique révolutionnaire, mais surtout à étouffer les possibilités de la dissension à l’échelle mondiale.

La solidarité transnationale : un contrepoids à la répression

Mais, de ces pressions incessantes a surgi une solidarité tout aussi transnationale. Le nom d’Abdallah accompagne des manifestations depuis le Pays basque jusqu’à Beyrouth, depuis le Congrès des étudiants sud-africains jusqu’aux séminaires latino-américains de la décolonisation. Des organisations des droits humains en France, des activistes juifs pour la paix à Montréal et des réseaux arabes depuis Le Caire jusqu’à Kuala Lumpur ont tissé via cette lutte tout un tissu de résistance anticoloniale. Les décennies de séjour d’Abdallah à Lannemezan ont inspiré des communiqués clandestins reliant des mouvements sous le manteau – Action Directe, les Brigades Rouges, le GRAPO – aux détenus palestiniens, forgeant ainsi des liens qui dépassaient les barreaux des prisons.

Cette dialectique de l’endiguement et de la solidarité a remodelé la politique mondiale. D’une part, elle a normalisé des lois « antiterroristes » de plus en plus strictes – interdisant le discours, dissolvant des organisations, effaçant la ligne entre protestation et violence. D’autre part, elle a enseigné à une nouvelle génération qu’il fallait regarder au-delà du théâtre israélo-palestinien, en reconnaissant comment les pactes sécuritaires, les transferts de technologie et les réseaux de lobbying érigent des barrières contre toute forme de dissension. Dans ce creuset, Abdallah transcende ses origines marxistes et nationalistes arabes pour se muer en un emblème universel contre les abus de pouvoir de l’État.

Tout déni de parole, toute suspension d’ordre de libération, tout veto politique est un indice de la façon dont Israël et Washington projettent leur doctrine sécuritaire par-delà les frontières. L’histoire d’Abdallah n’est plus simplement l’histoire d’un révolutionnaire isolé, c’est l’histoire de la façon dont les alliances mondiales, les architectures judiciaires et les pressions diplomatiques ont conspiré pour endiguer un symbole plutôt que de résoudre un conflit.

Les obstacles juridiques et politiques

Le 17 juillet 2025, la cour d’appel de Paris a décidé la libération conditionnelle de Georges Ibrahim Abdallah après près de 41 ans d’emprisonnement, à la condition de quitter le territoire français. Le département américain de la Justice et le procureur général de France ont signalé d’autres appels, prétendant que sa libération posait des problèmes pour les diplomates américains et la stabilité régionale. Ceci s’est passé après de multiples interventions judiciaires et politiques qui avaient empêché la libération d’Abdallah, depuis la date de son éligibilité à la liberté sur parole jusqu’à la décision récente en 2025.

Le chemin de Georges Ibrahim Abdallah vers sa libération a été obstrué pendant plus de deux décennies par une série de contrecoups judiciaires et d’interventions politiques, en dépit de conclusions répétées disant qu’il répondait aux critères de base pour la liberté sur parole. En 1999, Abdallah est devenu éligible en vertu de la législation française et, en 2003, un tribunal provincial autorisait sa libération – pour autant qu’il quitte la France. Cet ordre était suspendu immédiatement à la suite d’un appel du procureur. Des inquiétudes concernant les retombées diplomatiques et l’optique de libérer un militant condamné durcissaient plus encore la résistance de l’État vers le milieu des années 2000 ; en 2005 et 2006, les autorités prévenaient explicitement que la libération d’Abdallah allait nuire au statut de la France vis-à-vis des alliés des EU et elles doutaient ce que la déportation pût l’empêcher de reprendre son activisme.

En 2007, sa septième requête de liberté sur parole était rejetée après une délibération prolongée et, bien qu’une huitième requête eût été approuvée en 2013, celle-ci était suspendue également sous les pressions des procureurs antiterroristes français. En 2014, une neuvième requête était rejetée suite au refus d’Abdallah de fournir des preuves de dédommagement aux familles des victimes, une condition qui allait devenir incontournable dans les décisions ultérieures. En novembre 2023, un tribunal français décidait à nouveau une libération conditionnelle, citant l’exil comme sauvegarde suffisante, mais la décision était gelée à la suite d’appels qui insistaient sur la position politique de non-repentance d’Abdallah.

Le débat s’est intensifié en février 2025, quand un tribunal de Paris a exigé de nouvelles preuves de dédommagement financier. Bien que l’avocat d’Abdallah ait cité un dépôt en prison de 16 000 dollars destinés aux familles des diplomates tués, les procureurs ont émis des doutes sur l’origine de cet argent et sur la suffisance. Ces questions ont bloqué la progression des choses jusqu’au 17 juillet, date à laquelle la cour d’appel de Paris a finalement ordonné sa libération conditionnelle après 41 ans – une fois encore conditionnée à son départ du territoire français. Le département américain de la Justice et le procureur général de France se sont hâtés de signaler d’autres appels, citant les risques persistants pour la sécurité diplomatique et la stabilité régionale.Tout en étant judiciairement autorisée, la libération d’Abdallah reste politiquement fragile et contestée juridiquement.

Même avec une décision favorable du tribunal, la libération tant attendue d’Abdallah doit faire face à un réseau dense d’obstacles diplomatiques, sécuritaires et politiques. Des responsables américains pressent le Liban d’éviter de s’impliquer dans l’affaire, liant la coopération à l’aide et aux arrangements sécuritaires. Israël exerce des pressions contre le retour d’Abdallah, citant des inquiétudes sur le plan de la sécurité nationale, alors que le procureur antiterroriste de la France peut contester la libération par le biais d’appels juridiques. Le Liban même, pris entre les alliances occidentales et l’influence du Hezbollah, peut hésiter d’agir de façon décisive, en craignant des retombées internationales ou des discordes internes. Des obstacles supplémentaires – allant de conditions juridiques non remplies à une logistique compliquée du transfert – compliquent encore la procédure. Ensemble, ces forces créent un blocage à plusieurs niveaux qui risque de transformer l’approbation judiciaire en libération symbolique plutôt que substantielle. Comme le faisait remarquer Che Guevara, l’héritage d’une lutte ne dépend pas de son commencement, mais de la façon dont elle se conclut.

L’héritage d’Abdallah

L’héritage de Georges Ibrahim Abdallah à l’intérieur des prisons françaises dépasse le simple fait d’avoir subi une condamnation à vie – il entraîne une forme élargie et rebelle de solidarité qui défie l’isolement. Ses écrits, souvent transmis clandestinement à des publications révolutionnaires et republiés ensuite dans des publications traditionnelles, ont marqué un départ délibéré des confins de l’affiliation à un parti pour gagner un front plus universel : anti-impérialiste, anticapitaliste et sans compromission dans son opposition à la violence sponsorisée par l’État.

Ses gestes de défi collectif ne se sont pas limités à l’écrit. En 2019, Abdallah se joignait à des codétenus basques, corses et arabes dans une exceptionnelle action de protestation transnationale – refusant ses plateaux repas en solidarité avec le gréviste de la faim palestinien Bilal Kayed. Comme le faisaient remarquer les sites de solidarité avec la prison, ce fut l’une des rares manifestations de détenus coordonnées à l’intérieur des prisons françaises, démontrant la capacité d’Abdallah à inspirer une résistance relationnelle par-delà les divisions linguistiques, ethniques et idéologiques. En 2023, en pleine reprise de l’offensive israélienne contre Gaza, une délégation libanaise adressait un message officiel au Hamas lui demandant d’inclure Abdallah dans tout accord futur d’échange de prisonniers – une affirmation de sa stature symbolique au sein des cercles de libération arabes qui transcendent et les frontières et les décennies.

Pourtant, sa résistance a souvent pris des formes créatives, sardoniques et personnelles : des colombes en origami confectionnées à partir des étiquettes de blanchisserie de la prison et distribuées comme signes de bienvenue aux nouveaux détenus ; des instruments de percussion entrés en catimini pour un groupe de percussion improvisé à l’occasion d’un anniversaire, photographiés et partagés plus tard sur les réseaux de solidarité internationale. Des détenus se souviennent de ses traits d’esprit dénotant son humour noir, comme « les barreaux sont imaginaires, ce sont nos murs qui font le véritable travail », alors que des newsletters rapportent qu’un jour il avait présidé une parodie de procès dans la cour de la prison, craie en main, rendant une justice satirique à l’encontre du gardien parce qu’il avait refusé d’accorder le temps de récréation.

Malgré plus de quatre décennies d’emprisonnement, son dossier de détenu reste « irréprochable », estiment les tribunaux français : pas de confinement solitaire, pas d’infractions violentes. N’empêche que la libération reste toujours bloquée.

En février 2025, les procureurs ont contesté un dépôt de 16 000 dollars destinés à dédommager les familles des diplomates assassinés, citant leur provenance douteuse. Les juges se sont penchés sur ce litige financier non résolu pour suspendre leurs décisions de libération conditionnelle, faisant ainsi écho à des ingérences politiques. Le réseau Samidoun de solidarité envers les Palestiniens raconte comment des responsables américains ont exercé en privé des pressions sur la France pour qu’elle le garde emprisonné afin que « nul n’attrape la maladie révolutionnaire » – une expression que les blogs arabes ont fièrement recyclée en tant qu’insigne sardonique d’honneur, surnommant Abdallah « le génie de la révolte ».

Le moins qu’on puisse dire, c’est que ce génie s’est multiplié – non via une évasion mais par le biais d’actes de présence imaginative et militante. Abdallah ne reste pas simplement un prisonnier mais un fil de connexion entre des mouvements, un architecte silencieux de la résistance transnationale dont l’esprit désarme et dont l’héritage perdure bien au-delà de la cour de la prison.

La couverture médiatique

La couverture médiatique de sa possible libération est elle aussi éloquente. Au Liban et dans le monde arabe élargi, les ondes ont traité la libération imminente d’Abdellah comme une répudiation des injustices de l’ère coloniale et des actions « antiterroristes » abusives de l’Occident. Des réseaux d’État comme Al-Manar ont célébré « la liberté enfin », présentant ses dizaines d’années passées dans les prisons françaises comme une preuve qu’une solidarité palestinienne et arabe soutenue peut fissurer la façade de l’hégémonie sioniste-américaine. Des chaînes satellitaires panarabes passent des images en boucle montrant des rassemblements massifs de Beyrouth au Caire, tandis que des émissions avec appels en direct bourdonnent de voix qui saluent sa consécration comme un triomphe collectif sur l’incarcération politique.

En France, aux États-Unis et dans une bonne partie de l’Europe, la couverture a été manifestement procédurale – un compte rendu presque clinique des décisions de cour d’appel et des conditions d’exil, lequel compte rendu masque les jeux de pouvoir plus profonds qui opèrent en coulisse. BFM TV et France 24 résument consciencieusement la décision du tribunal parisien, faisant uniquement remarquer qu’Abdallah doit quitter le territoire français. Les médias américains, de Reuters à USA Today, mettent en avant les avertissements du département de la Justice quant aux menaces pour les diplomates américains et ils rappellent à leurs lecteurs que huit propositions précédentes de liberté sur parole ont été victimes des lois « antiterroristes ». Ce cadrage juridique neutre reflète la façon dont les gouvernements occidentaux ont instrumentalisé la jurisprudence pour endiguer la dissension et flatter les intérêts sécuritaires israéliens.

Ailleurs – dans les principaux organes de presse africains et australiens – l’histoire n’a pratiquement aucun impact au-delà des brèves des agences de presse, ce qui reflète une apathie fabriquée envers les luttes qui défient les structures de pouvoir bien enracinées. Seuls des bulletins de campus spécialisés et des newsletters de solidarité en Afrique du Sud et en Australie ont amplifié la cause d’Abdallah, ce qui met en évidence la façon dont une couverture sélective et des commodités géopolitiques conspirent en vue d’effacer les récits gênants du discours dominant.

Par contre, les médias israéliens comme The Times of Israel et Ynet présentent sévèrement Abdallah comme un terroriste sans repentir et leurs gros titres mettent en garde contre la possibilité de voir son retour enhardir les milices soutenues par l’Iran et qui sont massées à la frontière nord. Les analystes sécuritaires cités par ces journaux perçoivent sa libération comme un dangereux précédent et révèlent comment les canaux médiatiques alignés sur le sionisme sèment la crainte pour justifier la détention perpétuelle et étendre les tactiques d’endiguement interne d’Israël à des territoires étrangers.

Le rôle du Liban

Les administrations libanaises successives ont traité l’affaire Abdallah avec une indifférence étudiée : malgré sa citoyenneté libanaise sans réserve, aucun gouvernement n’a jamais officiellement demandé à Paris de le rapatrier. En refusant d’activer les accords de transfert bilatéraux exigés par la France, Beyrouth a fait montre de son peu d’empressement à contrarier ses principaux patrons à Washington et à Bruxelles, en échangeant la solidarité envers un vétéran de la lutte palestinienne contre une aide financière et une couverture diplomatique suivies. Au Liban, les députés pro-Hezbollah et ceux du Parti communiste libanais ont déposé des motions parlementaires et organisé des sit-in pour exiger le retour d’Abdallah, mais chaque cabinet – depuis les coalitions d’obédience sunnite avec Hariri jusqu’aux gouvernements d’unité dans l’impasse – a refusé d’aligner la politique de l’État sur ces exigences. Dans la pratique, la réticence de Beyrouth a servi les courants politiques du levier occidental et l’équilibre sectaire interne, sacrifiant un puissant symbole de résistance anti-impérialiste afin de sauvegarder des alliances fragiles et d’éviter des fissures internes plus profondes.

Mais, derrière les querelles juridiques à enjeux élevés et les veto diplomatiques, se trouve un homme dont les jours à Lannemezan ont été marqués par de menus actes courageux qui témoignent de son caractère : organiser une grève de la faim de plusieurs jours pour protester contre la maltraitance infligée à un autre détenu, plier en signe d’espoir des dizaines de colombes en origami à partir d’étiquettes de la blanchisserie carcérale et faire passer en catimini des poèmes écrits à la main dans les marges des livres de la bibliothèque – le tout sous la menace constante du confinement solitaire. Ces gestes de solidarité et de défi ouvrent une fenêtre sur les risques sérieux qu’Abdallah a assumés, nous rappelant ainsi que son histoire est tout autant une question de volonté humaine de résister qu’une affaire de géopolitique.

Conclusion

L’affirmation de Che Guevara disant que la lutte se mesure par sa conclusion plutôt que par son commencement offre une perspective convaincante qui nous permet de comprendre les décennies de résistance de Georges Ibrahim Abdallah. Alors qu’il a émergé du chaos de la guerre civile libanaise en tant que fedayin bien décidé, la caractéristique déterminante de son héritage réside non pas dans ses origines militantes mais dans son défi prolongé dans les confins de son emprisonnement en France. En refusant de troquer sa libération contre un compromis idéologique, il a incarné l’archétype guévarien de la résistance fondée sur des principes.

Mais son combat inachevé pose des questions irrésolues sur ce qui constitue la victoire. Si Abdallah est finalement libéré, les conditions et le symbolisme de cette libération détermineront si l’on devra s’en souvenir comme d’un révolutionnaire sans compromission ou comme d’une figure dont la cause aura été éclipsée par une paralysie géopolitique. C’est ce chapitre final, et non le premier, qui définira en fin de compte son héritage.

Voici comment j’imagine le début de ce chapitre final :

Au moment où Abdallah descendra de l’avion à l’aéroport international Rafic Hariri de Beyrouth, l’air va crépiter d’émotion. Des centaines – peut-être des milliers – de partisans couvriront le tarmac : des vétérans du Parti communiste libanais et des délégations du Hezbollah debout épaule contre épaule avec de jeunes activistes drapés de keffiehs palestiniens. Quand la foule rugira en s’écriant spontanément « Abo Danny », les premiers pas d’Abdallah sur le sol libanais seront comme un baume pour les familles qui ont pleuré sur son exil et une justification en même temps de dizaines d’années d’infatigable travail de solidarité.

Au niveau personnel, Abdallah sera fragile – sa démarche ralentie par quarante ans de prison, sa voix enrouée à force d’avoir passé des journées à scander des slogans à travers les barreaux de sa cellule. Mais, quand il embrassera les camarades plus âgés et saluera les enfants dont les parents ont jadis organisé sa défense, on verra dans ses yeux un mélange de soulagement et de détermination inébranlable. Comptons sur lui pour se soustraire à la plate-forme officielle et lui préférer une réunion privée avec des cousins à Zahle ou à Château Ksara, afin de savourer du labneh fait-maison et du man’ouche fraîchement cuit – ces petits plaisirs qui lui ont trop longtemps été refusés.

Politiquement, Abdallah va emprunter une ligne prudente. Lors d’une conférence de presse organisée sous des bannières marquées du cèdre, il exprimera sa gratitude à ceux qui se sont battus pour sa liberté, mais il émettra également un appel sobre à l’unité – prévenant les partis fracturés du Liban de ce que les crises régionales requièrent la solidarité plutôt que les querelles sectaires. Il pourrait visiter le camp de réfugiés d’Ain al-Hilweh, déposer une couronne sur le monument des combattants fedayin et lancer un appel passionné au renouvellement de l’autodétermination palestinienne. Les équipes des médias internationaux vont l’entourer, là-bas – faisant contraster son accueil populaire avec la froide réponse officielle de Beyrouth, puisque les cabinets successifs minimisent les moindres honneurs au niveau de l’État afin d’éviter de contrarier les bailleurs de fonds occidentaux.

Dans les semaines qui suivront, Abdallah pourrait se muer en fer de lance d’un nouveau « Comité pour les prisonniers politiques », rassemblant des familles de détenus de Syrie, d’Iran, de Turquie et d’ailleurs. Il proposera ses conseils à des activistes plus jeunes – leur enseignant comment naviguer dans les cours de justice et tribunaux internationaux comme lui l’avait fait en son temps. Mais, fidèle à son éthique de toute une vie, il refusera tout statut plus ou moins officiel, insistant au contraire pour servir de pont vivant entre les luttes du passé et le combat de la génération à venir contre l’impérialisme. Dans ce double rôle – d’homme d’État plus âgé et d’humble grand-oncle – Georges Abdallah se métamorphosera d’icône captive en catalyseur actif, rappelant au Liban et au monde entier que la fin d’une sentence peut déclencher le début d’un combat plus vaste encore en faveur de la justice.

*****

Rima Najjar est une Palestinienne dont la branche paternelle de la famille provient du village dépeuplé de force de Lifta, dans la périphérie occidentale de Jérusalem et dont la branche maternelle de la famille est originaire d’Ijzim, au sud de Haïfa. C’est une activiste, une chercheuse et une professeure retraitée de littérature anglaise, à l’Université Al-Quds, en Cisjordanie occupée.

Rima Najjar est une Palestinienne dont la branche paternelle de la famille provient du village dépeuplé de force de Lifta, dans la périphérie occidentale de Jérusalem et dont la branche maternelle de la famille est originaire d’Ijzim, au sud de Haïfa. C’est une activiste, une chercheuse et une professeure retraitée de littérature anglaise, à l’Université Al-Quds, en Cisjordanie occupée.

*****

Publié le 12 juillet 2025 sur le blog de Rima Najjar

Traduction : Jean-Marie Flémal, Charleroi pour la Palestine

Lisez également ces articles de Rima Najjar, publiés sur ce site :

Génocide et déplacement en tant que négociation : la logique immuable du Plan Dalet

La dignité comme levier : Un contre-cadre pour les négociations des prisonniers palestinien