Falestine, Pas Juste un Nom : Une Lutte, Une Identité, Une Fierté

Hier, j’ai pris part à une manifestation portée par des Palestiniens pour la Palestine. (*) Ce n’était pas simplement une marche ; c’était une rencontre de luttes, un croisement d’histoires, de combats. Un moment où les luttes anticoloniales se mêlent aux appels pour la libération de la Palestine, mais aussi à la reconnaissance des discriminations quotidiennes qui, trop souvent, sont invisibles dans le discours mainstream.

C’est là que cette manifestation m’a bouleversé.e : elle nous a rappelé, dans sa forme même, que le combat palestinien n’est pas isolé, qu’il est l’écho des souffrances et des résistances à travers le monde.

Mohamed, membre de la Plateforme Charleroi-Palestine, 25 août 2025

Il y a quelque chose de profondément différent dans l’énergie de cette manifestation. Ce n’était pas le même rythme, ni les mêmes visages, que dans les manifestations traditionnelles. Ici, une majorité de racisé.e.s s’est exprimée, portant des revendications de justice sociale et d’égalité, avec une force déstabilisante pour ceux qui croient que ces luttes sont éphémères ou secondaires. La manière dont elles traversent tous les rapports de domination, qu’ils soient raciaux, économiques ou géopolitiques, est une leçon de résilience et de cohérence. Leurs voix étaient fortes, implacables, et pourtant, elles ne cherchaient pas à être entendues à moitié – contrairement à la parole dominée que l’on retrouve dans les soutiens plus « politiquement corrects », qui jouent toujours avec la langue de bois.

Ce qui m’a aussi frappé, c’est l’implication de la jeunesse dans cette manifestation. Une jeunesse forte, consciente des enjeux globaux et locaux, une jeunesse qui ne se contente pas d’être spectatrice mais qui s’empare du monde et de ses luttes avec une clarté que beaucoup d’entre nous n’ont pas eue à leur âge. Ces jeunes savent ce que signifie la politique internationale, les droits humains, et ce que cela implique dans la construction de notre monde. Hier, ce n’était pas seulement une jeunesse qui défendait la Palestine, mais aussi une génération qui analyse la situation géopolitique mondiale, qui connaît les enjeux du droit à l’autodétermination et qui en appelle à un monde sans domination. Ces jeunes sont bien plus que de simples participants à une manifestation ; ils sont des acteurs du changement.

Mais ce qui a véritablement bouleversé l’ordre habituel des choses, c’est la manière dont ces luttes se sont exprimées. Hier, les codes que nous connaissions ont été bousculés. Là où nous aurions normalement entendu des applaudissements, ce sont des youyous qui ont retenti. Ces youyous ne sont pas seulement des cris de joie, mais des cris de résistance, d’une culture qui refuse d’être écrasée, qui s’affirme face à l’oppression. C’était un symbole vivant de la solidarité, un acte de réappropriation culturelle et politique.

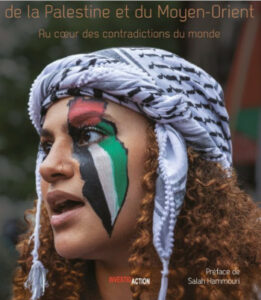

Puis il y a eu les keffiehs, ces symboles de la résistance palestinienne, agités non pas comme un simple accessoire, mais tournés fièrement au bout du bras. Ce geste, tout simple, devient un acte de défi, un manifeste de la lutte, de la dignité retrouvée. On ne porte pas un keffieh sans signification, on ne le fait pas tournoyer au bout de son bras sans ressentir la force et la charge symbolique qu’il porte. C’était un message clair : nous ne sommes plus spectateurs, nous ne sommes plus les invisibles. Nous sommes les porteurs d’une résistance vivante, incarnée.

Et puis, il y a eu la Palestine, prononcée non pas « Palestine » mais « Falestine ». C’est le mot original en arabe, celui qui est porté avec fierté dans sa prononciation, celui qui fait écho à l’histoire et aux luttes palestiniennes depuis leurs racines. Ce n’était pas une déformation, ni une simple adaptation ; c’était un acte de réappropriation. Cette prononciation, ce nouveau souffle, c’était comme si le mot lui-même avait retrouvé sa puissance originelle. C’était une fierté, un retour aux sources, une affirmation de l’identité et de la lutte, sans compromis, sans détour. « Falestine » : fièrement prononcé, fièrement revendiqué, avec tout le sens et la force qu’il porte.

Leurs slogans, criés en arabe et répétés avec passion, n’étaient pas un simple écho du passé. C’était une parole vivante, étudiée, partagée, par des non-arabophones, qui comprenaient cette langue non pas comme un obstacle, mais comme une clef de compréhension, un acte d’appropriation d’une culture, d’une lutte. Cette parole décomplexée en arabe, loin des préoccupations de ceux qui veulent réduire la Palestine à un enjeu « étranger », s’est imposée comme un acte de résistance culturelle, politique et humaine.

Et ce n’était pas un détail, ce n’était pas juste un choix de langue. C’était un symbole de cette connexion profonde que certains d’entre nous n’avaient jamais vue dans les manifestations « nationales ». Cette manifestation était un miroir où l’on a vu, pour la première fois depuis longtemps, un reflet authentique, celui d’une solidarité incarnée, entre ceux qui vivent les discriminations tous les jours et ceux qui ont su saisir le sens profond de ces luttes. Ces organisateurs, ces jeunes, ne sont pas simplement des porteurs de revendications ; ils sont ceux qui, au quotidien, affrontent le pouvoir en place. Ils sont l’antithèse des discours polis et dilués qu’on entend souvent dans les soutiens mainstream, ceux qui ne disent jamais les choses pleinement, qui refusent de déranger.

Hier, cette marche était aussi une réponse à l’intimidation que subissent les associations, les militant.e.s, et toutes les voix inquiètes de se retrouver confrontées à un pouvoir politique qui a choisi de s’aligner sur les logiques de suprématie. Dans ce contexte, soutenir ces mouvements, soutenir ces militant.e.s, c’est soutenir la liberté associative, c’est soutenir l’essence même des droits humains, des libertés fondamentales qui nous sont pourtant promises, mais que nous voyons menacées chaque jour. Ce n’est pas qu’une question de Palestine ; c’est une question de tout un système de valeurs qu’il faut défendre.

Hier, j’ai vu des fillettes de 10 ans diriger les slogans, incarner la force d’un avenir qui prend conscience de son pouvoir. Ces enfants, qui balançaient les slogans en arabe, en français, puis en anglais, incarnaient cette fluidité des luttes, cette capacité à traduire non seulement les mots, mais aussi les injustices qui nous traversent tous, partout dans le monde. Elles ont rappelé des causes trop souvent oubliées : le Congo, le Soudan, et d’autres pays qui, comme la Palestine, souffrent sous des régimes oppressifs. Elles ont montré que la lutte pour la justice ne connaît pas de frontières, qu’elle transcende les générations.

Ce sont elles qui portent ce flambeau, ce sont elles qui nous rappellent que le droit à l’autodétermination est une lutte, et que la Palestine, ce n’est pas qu’une question géographique ou politique. C’est une question morale, une question humaine, un indicateur de la direction que prend notre monde. La jeunesse qui s’élève aujourd’hui nous dit : »Nous ne sommes pas passifs, nous sommes actifs. Et nous avons choisi notre camp. » C’est ça, la véritable solidarité.

*****