La gouvernance sous le feu

La stratégie actuelle du Hamas fait écho à la syntaxe de Darwich, au militantisme de Khaled et à l’insurrection narrative de Kanafani.

Chaque vers de Mahmoud Darwich, chaque acte de défi de Leila Khaled, chaque refus de Ghassan Kanafani, chaque stratégie du tunnel de Mohammad al-Deif— ce n’étaient pas des gestes. C’étaient des infrastructures de libération future et de gouvernance dans notre patrie.

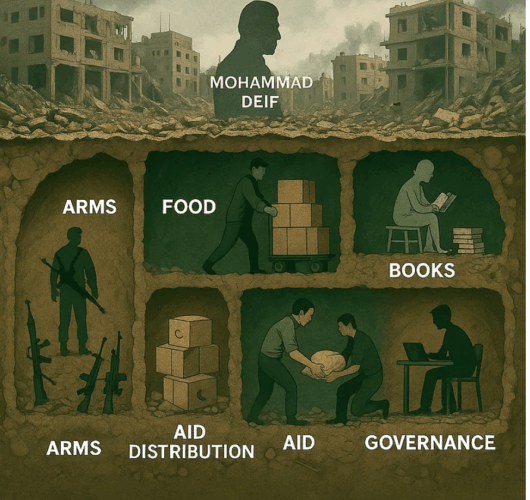

Illustration : Mohammad Deif – Armes – Nourriture – Livres – Armes – Distribution d’aide – Aide – Gouvernance / Ces tunnels ne s’arrêtent pas à Gaza. Ils portent le pouls d’une partie indivise – éclairée par la mémoire, mise en carte par la résistance et animée d’un but : le retour.

Rima Najjar, 16 juillet 2025

Ce qui se passe à Gaza aujourd’hui n’est pas que de la résistance – c’est la répétition de la libération sous le feu. Un mouvement de résistance se mue en campagne de libération quand il transcende la survie et se met à articuler une vision de la vie post-oppression – une vision qui inclut la gouvernance, la justice et le renouveau culturel. Ce changement requiert une codification des exigences, la mise sur pied d’institutions et la revendication d’une autorité morale et juridique via l’invocation du droit international.

Le Hamas exemplifie cette transformation. Après avoir gagné les élections de 2006 et avoir été mis sur la touche par l’Autorité palestinienne (AP), soutenue par les EU, il s’est lancé dans l’élaboration d’une gouvernance autonome à Gaza. Via une organisation parmi les masses, des institutions parallèles et un financement extérieur – dont du soutien de l’Iran et du Qatar –, le Hamas a instauré des tribunaux, créé des forces sécuritaires, des écoles, des centres de soins de santé et des organisations caritatives telle l’Association Al-Salah. Ces efforts n’avaient rien de cosmétique ; ils remplissaient les vides laissés par la corruption et la collaboration de l’AP. En opérant de la sorte, le Hamas instrumentalisait les conditions de siège de Gaza pour légitimer son pouvoir, en exploitant les tunnels de la contrebande, la production d’armes au niveau local et la distribution d’aide stratégique et ce, en vue de se positionner comme la seule entité résistant au blocus d’Israël.

Cette consolidation a permis au Hamas de survivre à des sanctions, à des campagnes d’assassinat et à de multiples guerres – le transformant d’une faction de guérilla en gouvernement de facto de Gaza. Alors qu’il était isolé sur le plan diplomatique, sa capacité à fournir des services et à assurer une présence militaire a rendu l’AP de plus en plus inutile. Ainsi donc, le Hamas occupe l’espace contesté où la résistance évolue vers la gouvernance – où le refus se mue en plan directeur.

À Gaza, aujourd’hui, le champ de bataille n’est pas que cinétique – il est administratif. Simultanément, les combattants de la résistance gèrent la distribution de l’aide, ils coordonnent la logistique du cessez-le-feu et ils négocient les échanges d’otages, tout en floutant la ligne entre insurrection et gouvernance. Les agents du Hamas, dit-on, ont supervisé l’octroi de nourriture et de fournitures médicales dans le nord de Gaza,, où les agences internationales s’appuient sur les réseaux locaux pour accéder aux civils parmi les ruines ou en plein déplacement. Même sous les bombardements, l’infrastructure des tunnels a été réaffectée au transport de l’aide et à la mise en lieu sûr des combattants blessés, ce qui reflète une logique à double emploi fusionnant survie et art de gouverner. Cette fluidité – qui voit les combattants se muer en coordinateurs et les conditions de siège produire une improvisation dans la gouvernance – fait de Gaza un espace où la résistance n’est plus réactive, mais structurellement adaptative.

En Palestine, ce seuil entre résistance et libération a toujours été délibérément obscurci tant par les forces occupantes que par les spectateurs mondiaux. La résistance à Gaza oscille constamment entre la survie tactique et la mise sur pied stratégique de la nation, la réaction aux atrocités et la répétition de l’accession à l’État. Pourtant, la grammaire de la libération – l’insistance sur le fait que notre lutte écrit la souveraineté avant que celle-ci ne soit accordée – reste irréductible, gravée dans notre littérature, notre politique et notre souvenir.

Notre narration n’a jamais été une simple lamentation ; c’est une gouvernance préventive. Notre poésie a été de la politique avant que nous n’ayons un parlement. Notre militantisme a consisté en une mise en carte bien avant que nous ne disposions de cartes. Nous n’avons pas attendu que le monde nous octroie le statut de nation ; nous l’avons créé nous-mêmes en exil. Chaque vers de Mahmoud Darwich, chaque acte de défi de Leila Khaled, chaque refus de Ghassan Kanafani, chaque stratégie du tunnel de Mohammad al-Deif— ce n’étaient pas des gestes. C’étaient des infrastructures de libération future et de gouvernance dans notre patrie.

Mahmoud Darwich a rédigé la grammaire de la souveraineté en vers, non pas en tant que métaphore, mais en tant que syntaxe législative. Son œuvre ritualise la survie, codifie le retour et légifère sur la dignité. Kanafani a transformé l’allégorie en insurrection ; son assassinat en 1972 par le Mossad – quoique jamais confirmé officiellement – fut un coup tactique contre l’avenir palestinien même.

Leila Khaled a utilisé le spectacle comme arme pour rompre le silence, transformant le détournement en pédagogie, insistant sur le fait que la lutte armée n’était pas de la rage mais un plan de route. Deif, le commandant des Brigades Qassam du Hamas, a transformé la stratégie en infrastructure – rendant la résistance opérationnelle par le biais de la production d’armes, des réseaux de tunnels et de l’adaptation à l’état de siège.

Quand Israël l’a assassiné en juillet 2024 et s’en est vanté, c’était parce que la résistance de Deif était lisible sur le champ de bataille ; celle de Ghassan Kanafani était dangereuse sur le plan historiographique.

Et, longtemps avant la reconnaissance officielle ou les premières ouvertures diplomatiques, Salman Abu Sitta a reconstruit la Palestine via une cartographie médico-légale – répertoriant plus de 1 600 villages oblitérés et 30 000 noms de lieux sortis des archives coloniales et de témoignages verbaux. Son Atlas de la Palestine n’était pas simplement un rapport sur la dépossession ; c’était un document tactique en vue du retour, qui proposait des voies logistiques pour le rapatriement qui défiaient l’oblitération même. Abu Sitta a rendu la géographie militante – prouvant ainsi que même le terrain pouvait être revendiqué alors qu’on est en exil.

En tant que Palestinienne, je n’ai pas simplement hérité la résistance ; comme tant d’autres avant moi, je l’ai adoptée. À l’Université américaine de Beyrouth, où j’étais étudiante, je n’ai pas attendu la permission institutionnelle pour prendre la parole. J’ai créé Speakers Corner (le Coin des orateurs) – une rupture dans l’ordre colonial, un espace de clarté insurrectionnelle. C’est là que Leila Khaled a pris la parole, non pour s’excuser, mais pour affirmer, en électrisant le campus à l’aide de la grammaire du refus. Ce moment n’appartenait pas à l’Histoire ; il faisait partie d’un continuum.

N’empêche que l’UAB n’a pu tolérer ce continuum. Speakers Corner a été fermé pour de bon, car jugé trop volatil pour l’endiguement académique. Quand il a été relancé plus tard, son esprit radical avait été exorcisé – remplacé par des protocoles administratifs, son accès était limité et les sujets en étaient pré-approuvés. La rupture fut délibérée. Mais la mémoire défie l’oblitération.

Ce même arc de la-résistance-vers-la-libération opère désormais sur le terrain numérique. Facebook, jadis espace de connexion, est devenu un champ de bataille du contrôle. Je reçois des spams aux « faits vérifiés » qui réfutent des rapports vérifiés sur les dégâts provoqués en Israël par les frappes iraniennes. Il ne s’agit pas d’un raté algorithmique – mais bien d’un fait de guerre épistémique. Il poursuit la même logique qui a assassiné Kanafani, tenu Darwich à l’œil et fliqué les allées et venues de Khaled : les témoignages palestiniens doivent être signalés, filtrés et invalidés.

Nous ne postons pas pour être crus. Nous postons pour archiver, pour accuser, pour survivre sur le plan narratif. Gaza brûle, et nous en faisons le récit. Pas simplement comme une catastrophe, mais comme un calcul. Ce moment ne constitue pas une rupture ; c’est un plan-projet. La campagne de libération en cours aujourd’hui est la continuation de ce que Darwich avait composé, de ce que Khaled avait chorégraphié, de ce que Kanafani avait imaginé et de ce que Deif avait conçu.

Ma présence – à l’UAB, en ligne, en exil – n’est pas symbolique. Elle est stratégique. Parce que chaque mot que j’écris, chaque image que je partage, insiste : nous ne sommes pas dans l’attente. Nous sommes en pleine construction.

*****

Rima Najjar est une Palestinienne dont la branche paternelle de la famille provient du village dépeuplé de force de Lifta, dans la périphérie occidentale de Jérusalem et dont la branche maternelle de la famille est originaire d’Ijzim, au sud de Haïfa. C’est une activiste, une chercheuse et une professeure retraitée de littérature anglaise, à l’Université Al-Quds, en Cisjordanie occupée.

Rima Najjar est une Palestinienne dont la branche paternelle de la famille provient du village dépeuplé de force de Lifta, dans la périphérie occidentale de Jérusalem et dont la branche maternelle de la famille est originaire d’Ijzim, au sud de Haïfa. C’est une activiste, une chercheuse et une professeure retraitée de littérature anglaise, à l’Université Al-Quds, en Cisjordanie occupée.

*****

Publié le 16 juillet 2025 sur le blog de Rima Najjar

Traduction : Jean-Marie Flémal, Charleroi pour la Palestine

Lisez également ces articles de Rima Najjar, publiés sur ce site :

Génocide et déplacement en tant que négociation : la logique immuable du Plan Dalet

La dignité comme levier : Un contre-cadre pour les négociations des prisonniers palestinien