Alaa Abd El-Fattah : La Palestine dans mon cœur

Voici le message d’Alaa aux Palestiniens en révolte. Plus exactement, il s’agit de ma tentative en vue d’assembler ses mots en m’appuyant sur ses lettres, profondément hantées par la Palestine depuis le début de la résistance à Sheikh Jarrah, sur nos conversations lors des visites à la prison et sur ce que j’apprends de lui auprès des personnes qui le voient durant les séances de tribunal servant à prolonger son interminable détention provisoire. À l’aide de tous ces éléments, j’ai composé cet article dont j’espère qu’il reflétera au moins une petite partie de la réalité et la profondeur des liens qui l’unissent à notre peuple en Palestine, de même que celle des liens qui unissent les Palestiniens à Alaa.

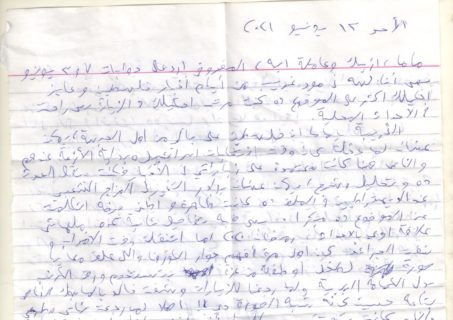

Leila Soueif, la mère d’ Alaa Abd El-Fattah

Alaa Abd El-Fattah, 16 septembre 2021

Au début, c’était à moi de faire passer les nouvelles. La plupart des détenus ne peuvent recevoir de visites et aucun d’entre nous n’a droit à des journaux, de sorte que la visite hebdomadaire que je reçois est devenue la principale source d’informations. Les nouvelles concernant l’impasse électorale prolongée des sionistes et le « deal du siècle » ne cessaient d’affluer. Je me souviens d’avoir tenté d’analyser et de partager rapidement les infos, les diffusant en criant par le judas de la porte de ma cellule. Ce fut probablement alors que mes compagnons de prison ont appris mon existence. En tout cas, la Palestine est depuis toujours dans mon cœur.

Puis il y a eu la pandémie, qui a mis un terme aux visites et, en même temps, aux nouvelles. J’ai protesté par une grève de la faim qui a duré trente-sept jours. J’ai parlé avec mes compagnons de cellule de la fois j’avais visité la tente du sit-in des Estomacs vides à Gaza, en solidarité avec une énorme vague de grèves de la faim des prisonniers palestiniens. J’ai été en grève de la faim à quatre reprises depuis lors et, chaque fois, je me suis souvenu de la grève des détenus palestiniens. La Palestine est depuis toujours dans mon cœur.

Malgré les défaites, je suis toujours reconnaissant à la révolution pour tout ce qu’elle m’a donné. Pour commencer, j’ai pu visiter la Palestine à deux reprises. Je ne dis jamais que j’ai été à Gaza, non seulement parce que la Palestine est indivisible, mais parce que toute personne qui visite Gaza ne peut que comprendre qu’elle est là dans la métropole de la Palestine, dans son cœur battant. Là, vous échangez la Palestine des rêves, des métaphores et de la poésie contre la Palestine de chair et de sang, de larmes et de sueur.

Pour m’isoler de mes compagnons de cellule ou peut-être pour me limiter pendant une semaine dans ma grève, on m’a transféré dans une autre aile où les journaux étaient autorisés. Après qu’on m’avait refusé pendant six mois le mot imprimé, j’avais en main un journal de l’État. La première chose que je vis, ce fut une photo d’une gamine palestinienne portant une feuille de chou sur le visage en lieu et place d’un masque chirurgical. Je cherchais des nouvelles de la pandémie et j’essayais d’imaginer comment Khaled, mon fils, se débrouillait avec la fermeture, la distanciation sociale, les masques et les tests par frottis. Je suis toujours fier du fait que le premier cachet sur son passeport (et le dernier sur le mien avant mon emprisonnement) émane du passage frontalier de Rafah. Khaled est né au plus fort de la révolution et il avait visité la Palestine avant même l’âge d’un an.

Lors de cette première visite, j’ai parlé des tentatives de ma famille en vue de mener une existence normale dans des circonstances exceptionnelles et sans perspective de dénouement. Je pensais que c’était l’expérience palestinienne et je terminai donc mon discours par les mots « je suis palestinien ». Des mots qui semblent tellement naïfs, aujourd’hui que le monde entier vit dans des circonstances exceptionnelles sans perspective de dénouement – et ainsi donc, serions-nous tous devenus des Palestiniens ? Bien sûr que non. Il n’y a que les enfants de Gaza à être photographiés avec des feuilles de chou au lieu de masques. Je ne suis pas palestinien et je n’ai rien fait pour la cause qui vaille la peine d’être mentionné mais, quand les visites ont repris et que Khaled est venu, portant un masque spécialement conçu pour les sensibilités relatives à son autisme, il m’a fait penser, moi, à un masque en feuille de chou. Je ne suis pas palestinien, mais je suis arabe, et la Palestine est toujours dans mon cœur.

Après la fin de ma grève de la faim, on m’a renvoyé dans ma cellule originale. Mes compagnons n’ont accueilli chaleureusement. C’était le jour de l’Eid al-Fitr et nous avons passé la nuit à converser et à chanter. Ils m’ont alors demandé de chanter. Je ne suis pas un très bon chanteur, mais j’ai contribué pour la première fois à autre chose qu’à transmettre des infos et des analyses et j’ai chanté « I Call Out to You »“Ounadikum’ (Je t’appelle), un poème des années 1960 du poète nazaréen Taoufiq Ziyad. La Palestine est dans mon cœur.

Après l’Eid, on m’a interdit d’encore écrire à ma famille. Plus exactement, je n’ai plus supporté le cadre des lignes rouges floues et permanentes qui contrôlent ce que les détenus peuvent mentionner dans leur correspondance. Ma dernière lettre n’était pas passée parce que j’y parlais de mon inquiétude à propos de la santé de ma sœur Mona en cours de pandémie, me demandant si son système immunitaire pouvait avoir été affecté par tout le gaz lacrymogène qu’elle avait inhalé dans les premiers jours de la révolution. Je ne sais pas si le délit résidait dans la référence à la révolution, même dans un contexte négatif, ou si c’était l’allusion au gaz lacrymogène, qui les ennuyait. Je sais que la quantité de gaz lacrymogène lancée sur les révolutionnaires en Égypte n’est comparable qu’à celle utilisée contre les Palestiniens à Jérusalem et en Cisjordanie et que ses effets à long terme n’ont pas été étudiés comme il le faudrait. La Palestine est toujours dans mon cœur.

Ma mère a démarré un sit-in en face des portes de la prison – fermés, prétendaient-ils, à cause du coronavirus, et tout cela s’est terminé par une agression contre elle et contre mes deux sœurs et par l’arrestation de Sanaa pour la troisième fois. Mes camarades prisonniers étaient embarrassés de m’annoncer la mauvaise nouvelle, de sorte que je l’ai apprise tardivement. J’essaie de les réconforter – et moi-même aussi – en leur décrivant la personnalité obstinée et contestataire de Sanaa. Je leur dis que son nom provient de Sanaa Mehaidli, la fille de 16 ans qui avait foncé avec une Peugeot 504 dans un convoi militaire israélien au Sud-Liban, le faisant exploser. Par le judas de la cellule, je leur raconte l’histoire d’une discussion que nous avions eue quand j’avais refusé de laisser tomber tout ce que je faisais et que je ne l’avais pas laissée négliger ses examens scolaires de façon à pourvoir nous rendre à Gaza ensemble après que, en 2008, la résistance avait démoli le mur de séparation courant le long de la frontière. Je devine qu’à l’époque, je pensais que le siège n’allait pas durer.

En 2012, nos rôles furent inversés : à la première occasion, j’ai mis la révolution de côté et je me suis rendu en Palestine. Sanaa, dont un des amis était mort dans ses bras lors des affrontements qui avaient suivis l’assaut contre l’ambassade sioniste au Caire, ne parvenait pas à comprendre comment on pouvait prendre une pause en pleine révolution.

Mais, à la fin de cette année, avec le début des bombardements contre Gaza une fois de plus, Sanaa est partie immédiatement. Elle est entrée sans passeport ni cachets officiels et elle est entièrement sortie des radars jusqu’au moment où la guerre a été terminée.

Puisque j’avais parlé de Sanaa, je reçus un message plein d’affection de mon voisin Anas [al-Beltagy], qui m’est aussi cher que tous ses frères et sœurs. Il est né la même année que Sanaa si bien que j’ai du mal à admettre qu’il n’est plus un adolescent mais un homme de près de trente ans. Cette nuit, j’ai rêvé d’Asmaa, sa sœur martyre, en lieu et place de Sanaa, ma sœur prisonnière et je me suis réveillé pour chanter « A song on my mind » (Une chanson dans mon cœur) de Mahmoud Darwich, car la Palestine est toujours dans mon cœur.

Tout en racontant l’histoire de ma famille, je découvre qu’un nouveau voisin, le mystérieux Amm Seif (qui avait détourné un avion en 2016 pour exiger la libération de prisonnières en Égypte), avait rencontré mon père au Sud-Liban quand tous deux avaient rallié la résistance. Quelle ironie du sort : deux Seif d’Égypte, tous deux communistes, se rencontrant dans les camps au Liban. L’un est retourné en Égypte, est allé en prison et est devenu un avocat et un défenseur des faibles. L’autre est resté avec la résistance et l’OLP – jusqu’au moment où l’OLP a déménagé à Ramallah et la résistance à Gaza, le laissant seul sans champ de bataille ni camp ni fusil. Il est retourné en Égypte, étranger dans un étrange pays, perdu jusqu’à ce qu’une révolution le rende à la vie. Quand la révolution a régressé, il a tenté de résister avec des tactiques de fedayin des années 1970 – de sorte qu’ils l’ont catalogué comme cinglé et qu’ils l’ont jeté en confinement solitaire dans l’aile 2 de sécurité maximale du complexe carcéral de Tora. Je suis époustouflé par les changements de camp de la destinée – mais je ne suis pas surpris qu’ils se croisent sur le seuil de la Palestine. Car nous sommes arabes et la Palestine est toujours dans mon cœur.

Les visites reprennent mais ont été réduites à vingt minutes, une fois par mois – une fois de plus à cause de la pandémie. Je suis de nouveau en contact avec les infos. Le Deal du siècle progresse à toute vapeur, les EAU ne sont pas satisfaits de la normalisation avec Israël mais mettent la pression sur le Soudan pour qu’il les imite, exploitant ainsi la fragilité de sa situation politique et économique. Les Arabes ne se soulèvent pas. Après un an de prison, je rencontre Ramy Shaath dans la cellule d’attente du tribunal. Il est en prison pour son activisme dans le mouvement BDS. Nous passons toute la journée à parler de part et d’autre du treillis de séparation de nos cages et à échanger des informations. Je lui dis que je suis très embarrassé du fait que la cause palestinienne va être liquidée. En agitant la main très à la façon des Palestiniens, il m’annonce une bonne nouvelle. Le nombre de Palestiniens dans la Palestine historique a dépassé le nombre de Juifs israéliens pour la première fois et, en dépit de la faiblesse arabe, la campagne BDS mobilise une nouvelle génération d’activistes de la solidarité dans le monde entier.

Il me dit également que la réconciliation entre les factions palestiniennes est imminente et je lui explique comment la démographie changeante aux États-Unis pourrait éroder l’identification habituelle avec le sionisme, mais j’imagine qu’il va falloir une décennie avant que la chose porte ses fruits. Rami est optimiste. Mais moi, je me souviens de notre printemps trahi, du siège de l’ambassade, de l’ouverture du passage. Je me souviens de notre slogan – le peuple veut la fin du siège – et du vôtre : le peuple veut la fin de la division. Je me demande si les gens qui participent à la Grande Marche du Retour et qui lancent des cerfs-volants incendiaires ont entendu ces slogans. Sur les photos, ils semblent très jeunes et complètement déconnectés du moment où nous pensions que la route vers Jérusalem passait par Le Caire. De toute façon, que je compte sur l’optimisme de l’intellect ou sur l’optimisme de la volonté, la Palestine est toujours dans mon cœur.

Nous lançons un programme culturel. Quand c’est mon tour, je crie les leçons d’histoire contemporaine et de politique, en commençant par l’histoire du mouvement des droits en Égypte. J’explique la solidarité du mouvement avec la cause palestinienne. Au contraire du mouvement mondial des droits de l’homme, empêtré dans les débats de la guerre froide, le mouvement local a toujours été militant. Je me souviens des critiques de mon père à l’égard des positions faibles sur les droits palestiniens adoptées par des institutions comme Human Rights Watch. Après cela, j’entends parler du tout dernier rapport de cette organisation sur la Palestine, qui condamne explicitement Israël pour le crime d’apartheid – et ce, même dans les territoires de 1948. Peut-être Rami avait-il raison et le changement est-il imminent. Le fait est que la Palestine est toujours dans mon cœur.

Le Ramadan revient. Un an est a passé depuis ma grève de la faim. La pandémie se poursuit et ce ne seront pas les vaccinations qui y mettront un terme. Nous étendons le programme culturel pour le Ramadan en y incluant les batailles provenant de l’histoire islamique mais, le dixième jour, les plans changent et je suis chargé de raconter la guerre d’Octobre. Mers compagnons prisonniers attendent un récit différent de celui qu’ils ont appris à l’école et vu à la télévision. Je suis confronté à un dilemme : comment vais-je expliquer aux prisonniers de l’actuel pouvoir militaire l’histoire complexe de l’armée égyptienne ? Comment vais-je relater la confusion des derniers jours de la guerre sans minimiser les victoires des premiers jours ? Comment dois-je progresser dans le labyrinthe de Camp David, ce tunnel dont nous ne sommes jamais sortis ?

Je commence par expliquer que cette armée n’a jamais versé de sang palestinien (mais une voix en moi me fait remarquer de façon narquoise qu’elle a toutefois bel et bien versé du sang égyptien).

J’ai beau essayer, je ne parviens pas à présenter un récit historique cohérent qui combine la souffrance du mouvement islamique, les ambitions du nationalisme arabe et les réalisations de l’élite laïque. La division, une fois bien ancrée, est malaisée à surmonter, aussi bonnes soient les intentions. La nouvelle débarque à propos de l’annonce imminente de la réconciliation palestinienne et je m’autorise un certain optimisme prudent. Il est facile d’en arriver à un consensus sur la Palestine, et celle-ci est toujours dans mon cœur.

L’administrateur du programme culturel, dont il s’avère qu’il est de la même ville que la famille de mon père, lance soudainement un nouveau rituel – un hymne de midi – et, pour la même raison, il fixe son choix sur « Ma patrie », l’hymne national non officiel de la Palestine. Chaque jour, il nous le chante. Pourquoi ce chant, lui demandé-je. Pas de réponse. C’est juste la Palestine dans le cœur. Quel genre d’hymne national est-ce, si chargé de questions et de chagrin ? Trop beau pour être un hymne national officiel, un hymne au rêve plutôt qu’à la gloire des dirigeants et de l’histoire ancienne.

Dans les dix derniers jours du Ramadan, des nouvelles parviennent de Sheikh Jarrah et d’Al-Aqsa. Il se passe quelque chose. Puis nous apprenons que les Murabitoun à Al-Aqsa – les Jérusalémites qui se relaient pour protéger le site – demandent de l’aide de la part de Gaza ! Malgré notre isolement, nous comprenons rapidement qu’il y a quelque chose de différent, cette fois. Chaque fois, les prières du soir s’élèvent pour notre peuple en Palestine. Mes compagnons de captivité sont occupés avec les infos sur les capacités en missiles de la résistance. J’essaie de faire remarquer l’importance du mouvement à l’intérieur de 1948, en Cisjordanie, à Jérusalem et aux frontières.

Je vais et je viens dans ma cellule, me répétant sans cesse à moi-même, comme si j’étais possédé : « La totalité du territoire national ». Non, navré, ce n’est pas cela, la bataille est toujours longue, je veux dire la totalité du mouvement national, je veux dire toutes les composantes nationales, je veux dire la mobilisation totale de chaque élément du peuple, la mobilisation totale de chaque élément du peuple, la mobilisation totale de chaque élément du peuple…

Mais pourquoi pas la totalité du territoire national, chaque parcelle du sol de la nation, de sa poussière ? Ne sommes-nous pas faits de poussière, n’y retournerons-nous pas un jour ? Et le voici maintenant, l’ensemble du territoire national, occupé à se soulever, soutenu par Gaza – qui recycle la poussière de ses ruines et reconstruit tout à neuf. Toute personne qui est allée à Gaza apprend que la Palestine est le peuple avant d’être la terre des sanctuaires, que la Palestine vit dans sa métropole et pas seulement dans les chansons et les poèmes.

Le sempiternel amour de la gauche égyptienne pour les vieux chants des années 1970 m’a longtemps embarrassé. Dans les véhicules de transport de la police, je préfère la compagnie des jeunes prisonniers qui chantent Cairokee plutôt que Marcel Khalifa et Sheikh Imam. Je me demande ce que les jeunes qui font sortir les cerfs-volants incendiaires de Gaza écoutent ? Sans doute pas Sheikh Imam. Pourtant, je me retrouve moi-même en train de chanter « Hé, les Palestiniens ! Je veux aller chez vous » en compagnie d’Amm Seif. Je suis un dinosaure, oui, mais je suis un Arabe et la Palestine est toujours dans mon cœur.

Il est temps que vienne le paquet hebdomadaire de nourriture et de vêtements que m’envoie ma famille. Je dois écrire une lettre sous la surveillance directe de l’administration de la prison. Je suis censé éviter toute allusion à la politique et je ne dois pas révéler tout ce que j’ai appris des informations via nos conversations entre cellules, étages et quartiers. Mais la Palestine est dans mon cœur et cela force la question. J’écris cette pensée qui s’est emparée de moi : Je regrette de ne pas m’être réfugié à Gaza quand j’en ai eu la possibilité.

Mon père avait été relâché avant que l’affaire de l’« organisation communiste armée » ne soit passée en justice. Les souvenirs de ma prime enfance portent sur ma famille qui se cachait sur la côte méditerranéenne. Nous nous sommes cachés jusqu’au moment où la grossesse de ma mère, de Mona, a été certaine. Puis mon père s’est livré. Il a passé cinq ans en prison. Quand il est sorti, il avait le choix de quitter le pays, mais il a repris sa vie et a repris la lutte. Quand il est mort, on l’a enterré dans sa patrie, parmi ses étudiants et ses camarades. Jamais il n’a regretté sa décision.

Mes épreuves n’ont pas commencé avec ce séjour en prison, mais trois mois après le massacre, en novembre 2013. J’ai été libéré deux fois en 2014 et n’ai jamais envisagé de fuir le pays. Je pensais marcher sur les traces de mon père : J’allais payer le prix volontairement, sortir, retourner dans ma famille et dans ma vie professionnelle et reprendre le combat. Mais, après cinq années de prison – pour une manifestation ! – je n’ai pas été libéré, mais relâché sur probation et j’avais l’ordre de passer toutes les nuits, douze heures par jour, au bureau de police. Chaque fois que je me plaignais de la cruauté de cette punition, quelqu’un me rappelait que Mahmoud Darwich était passé par une épreuve du même genre et qu’il avait déclaré que la nuit était à eux et la journée à lui. La Palestine toujours dans le cœur. Mais il semble que le régime égyptien n’ait pas aimé l’arrangement. Précisément six mois plus tard, il m’a ravi mes journées et m’a renvoyé en prison.

« Pourquoi ne t’es-tu pas enfui ? » m’ont demandé mes compagnons de cellule.

« Pour aller où ? À Gaza ? », ai-je répondu.

Toutes les autres voies d’évasion semblaient trop dangereuses, mais pourquoi n’avais-je pas envisagé sérieusement de me réfugier à Gaza ? Avais-je laissé la présentation des infos sur Gaza en tant que prison en plein air me masquer la vérité de ce que j’avais vu de mes propres yeux et écrit dans mon article même ? Gaza est assiégée, mais elle n’a pas été faite prisonnière et la différence est énorme.

Si j’étais libre à Gaza au lieu d’être enfermé au Caire, je lirais des livres, je jouerais avec les enfants, je tirerais plaisir de la compagnie des femmes, je me baladerais sur la plage, je travaillerais et je gagnerais ma vie. J’enseignerais et j’apprendrais. Je vivrais et serais bien vivant en ce moment précis. J’aurais respiré le nuage de poussière de tout le territoire national en plein déplacement au lieu de tenter de l’analyser à distance. Je regrette de ne pas m’être échappé pour aller à Gaza.

Je sais que c’est naïf. Je sais que je n’ai pas vécu sous les bombardements, que visiter une situation de siège n’est pas du tout la même chose que de vivre en plein dedans. Je sais que cette idée qui s’est emparée de moi n’est qu’un signe de ce que je prends de l’âge. Oui, vous me manquez, les Palestiniens, mais je regrette également une époque où ma volonté ne m’avait pas été soustraite, où ma défaite n’était pas totale.

Je signe chaque lettre par un dessin pour Khaled. Mes dessins ne sont pas mieux que mon chant, mais l’autisme nous pousse à trouver une façon de communiquer sans les mots. De mémoire, je dessine une photo prise de nous à Gaza. Nous étions à Khan Younis et la barrière était à l’arrière-plan ; un groupe d’Égyptiens regardaient tous l’appareil photo, alors que Khaled était sur mes épaules. Au moment de prendre la photo, Khaled se retourne pour regarder la clôture et il montre l’horizon qui s’étend derrière ; il est le seul à se préoccuper de la Palestine qui se trouve au-delà de la barrière.

Je demande à ma mère de lui passer des chansons de Reem Banna (chanteuse palestinienne, 1966-2018, NdT). Je retourne à ma cellule en fredonnant « Carmel al-Rouh ». Pour l’une ou l’autre raison, je n’ai jamais écouté Reem avant de me retrouver en prison et je tombe amoureux de cette chanson. Dans l’aile 2 à sécurité maximale de Tora, il n’y a pas de musique, pas de voix de femme. Si la musique n’était pas interdite, j’écouterais Reem tous les jours. Je n’ai jamais vu le mont Carmel, je ne connais pas la mer à Haïfa ou à Jaffa, je ne connais que la mer à Gaza. Personne ne chante pour Gaza, mais ils lui demandent de l’aide.

Il est des villes qui inspirent les poètes et les musiciens et qui, de la sorte, sont immortalisées dans des descriptions qui pourraient ne pas refléter leur réalité. La Jérusalem libre ; la tranquille Alexandrie, la fiancée de la mer ; Beyrouth, la tente refuge – les symboles semblent plus réels que les villes. Mais Gaza et Le Caire sont toutes deux des villes qui résistent à la romantisation et qui évitent ainsi d’être chantées. Personne ne dédie de chanson au Caire, mais elle est la capitale des Arabes. Personne ne dédie de chanson à Gaza non plus, mais elle reste l’indiscutable capitale de la Palestine. Toutes deux sont toujours présentes quand il y a une crise.

Le jour où Le Caire a été libéré, nous pensions que Jérusalem était près de l’être et c’est ainsi que nous nous sommes hâtés à rallier Gaza. On aurait dit que la route de Jérusalem passait par Le Caire – mais ce qui est certain, c’est qu’elle devait passer par Gaza. Jérusalem n’est pas trop fière pour demander l’aide de Gaza. Peut-être, désormais, Le Caire devrait-il faire preuve d’un peu d’humilité et faire pareil…

Ma génération a été élevée à partir de scènes de la Seconde Intifada et s’est lancée elle- même sur la scène via des manifestations estudiantines en soutien de la Palestine. Les mouvements se sont succédé jusqu’à ce que cette génération dirige une révolution. Oui, les racines de la révolution résident dans les manifestations de solidarité avec la Seconde Intifada, car nous sommes des Arabes et la Palestine est toujours dans notre cœur.

Chaque année, en Égypte, environ un demi-million d’étudiants obtiennent un diplôme universitaire et plus d’un tiers d’entre eux se retrouvent dans des universités et des instituts au Caire. Cette année, ils ont tous vu l’ensemble du territoire national se dresser en révolte.

On estime qu’il y a environ 60 000 prisonniers politiques, en Égypte. Toutes les prisons de tous les Arabes mis ensemble ne pourraient contenir les étudiants du Caire, si Le Caire comprenait seulement qu’il vit sous un siège, et non en captivité.

Ai-je le droit de rêver de m’échapper vers Gaza ? Ai-je le droit de rêver d’une route vers Le Caire qui passe par Gaza ? Un captif a-t-il le droit de demander de l’aide à un assiégé ? Je sais que ces questions montrent à quel point je suis un ancien déjà, mais je suis un Arabe et la Palestine est toujours dans mon cœur. Et, pour ma défense,

je dirai que j’ai refusé d’être humilié dans mon pays

et que je n’ai jamais baissé pavillon,

et il devrait m’être accordé que je me suis dressé face à mes oppresseurs :

un orphelin, nu et pieds nus,

et mon soulagement, c’est que la tragédie que je vis n’est que ma part de la vôtre.

Je vous appelle : vous êtes toujours dans mon cœur. (1)

°°°°°

Note

(1) Les mots en italique constituent un réarrangement par Alaa des vers du poème « Unadikum » (Je t’appelle), de Taoufiq Ziyad.

°°°°°

Alaa Abd El-Fattah (né en 1981) a été surnommé « l’icône de la révolution de 2011 », qui a provoqué la chute du régime de Hosni Moubarak, peut-on lire sur Wikipédia. Il est le webmaître de Panorama, mais il est mieux connu comme blogger égyptien, développeur de logiciels et activiste politique. Avec sa femme Manal Hassan, il a créé les agrégateurs de blogs « Manalaa » et « Omraneya », les tout premiers en arabe à n’avoir pas restreint l’inclusion s’appuyant sur le contenu du blog. Il est actuellement détenu dans une prison de haute sécurité.

°°°°

Publié le 16 septembre 2021 sur Mada Masr

Traduction : Jean-Marie Flémal, Charleroi pour la Palestine

°°°°°

Trouvez ici l’article publié sur Orient XXI : De Moubarak à Sissi, la famille Seif ou la résistance en héritage.

Gizza, 17 mai 2019. Mona, Alaa Abdel Fattah Seif et leur mère Laila Seif (Photo : Khaled Desouki, AFP)